Vigilanza pesca e tutela del consumatore

Il nostro Paese vanta una vocazione naturale per le attività legate al mare come la pesca, con la sua storia e le sue tradizioni. Ma le risorse marine viventi devono essere gestite con attenzione, nell’ottica di assicurarne la disponibilità per le future generazioni, cose da garantire uno sviluppo sostenibile per il settore. Il mare va protetto da un eccessivo sforzo di pesca, così come dagli impatti negativi che scaturiscono da altre attività umane, in modo che la sua ricchezza possa costituire un patrimonio accessibile a tutti.

Il controllo sull'ordinato svolgimento della pesca marittima richiede, oltre alla perfetta conoscenza delle norme comunitarie e nazionali, anche quella della normativa ad esse connesse (Codice della navigazione, sicurezza della navigazione, norme a tutela degli equipaggi, norme igienico sanitari, disciplina sul commercio dei prodotti ittici, ecc.). Di qui l'esigenza avvertita dal legislatore di affidare il coordinamento di detta attività al “Corpo delle Capitanerie di Porto”[1], struttura radicata e capillarmente diffusa lungo gli oltre 8.000 Km di costa.

A seguito dell’abrogazione della Legge n. 963/1965 e l’entrata in vigore del Decreto legislativo 19 gennaio 2012, n. 4 (come modificato dall’art. 39 – Capo VIII della Legge 28 luglio 2016, n. 154 sulle disposizioni in materia di pesca e acquacoltura) che ha introdotto nuove disposizioni applicative della normativa europea inserita nei regolamenti 1224/2009 e 404/2011 oltre ad un riassetto generale della materia con l’armonizzazione del sistema sanzionatorio, l’attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonché l’accertamento delle infrazioni che li riguardano (art. 22, comma 3) sono affidati, al personale delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, che, in quanto incaricati del controllo sulla pesca marittima, possono accedere in ogni momento presso le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita, commercializzazione e somministrazione e presso i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca (art. 22 comma 7).

Va aggiunto che, a seguito del varo della politica comune della pesca, gli Stati dell'Unione Europea hanno avvertito l'esigenza di individuare in ogni Stato aderente un soggetto qualificato a cui tutti gli organi preposti al controllo della filiera della pesca devono fare riferimento, dando vita, in tal modo, alla istituzione di “Centri di Controllo Pesca Nazionali”. Il Centro Controllo Nazionale Pesca (CCNP) è stato costituito in attuazione del Regolamento CE 1489/97 della Commissione del 29/07/1997, recante le modalità di applicazione del Regolamento CEE 2847/93 (Abrogato) del Consiglio sui sistemi di controllo dei pescherecci via satellite. Compito del CCNP, secondo quanto previsto dal DPR 9 ottobre 1998 n. 424, è la sorveglianza sullo sforzo di pesca e sulle attività economiche connesse. Detta attività è rivolta nei confronti dei pescherecci battenti bandiera italiana (a prescindere dalle acque nelle quali essi operano o dal porto in cui fanno scalo) e nei confronti delle unità da pesca appartenenti a Stati membri, nonché di quelle appartenenti a Paesi non facenti parte dell'Unione Europea, quando operano in acque comunitarie.

In definitiva, l'Italia, con il suindicato DPR 424/98 ha designato quale Autorità di controllo il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed ha predisposto a tal fine strutture, impianti e programmi informatici che consentono, a partire dal nuovo anno, la radiolocalizzazione in tempo reale dei pescherecci di lunghezza superiore a 18 metri a mezzo blue boxes (ferma la possibilità per le unità di minore lunghezza di dotarsi volontariamente di tale apparecchiatura).

.png)

Attività di vigilanza e controllo svolta dal personale del Corpo

[1] [1] Sotto la direzione del Comandante della Capitaneria di Porto, sono preposti alla vigilanza pesca altresì:

- il personale civile e militare della Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ex Mimerc);

- le Guardie di Finanza;

- i Carabinieri;

- gli Agenti di pubblica sicurezza:

- gli Agenti giurati

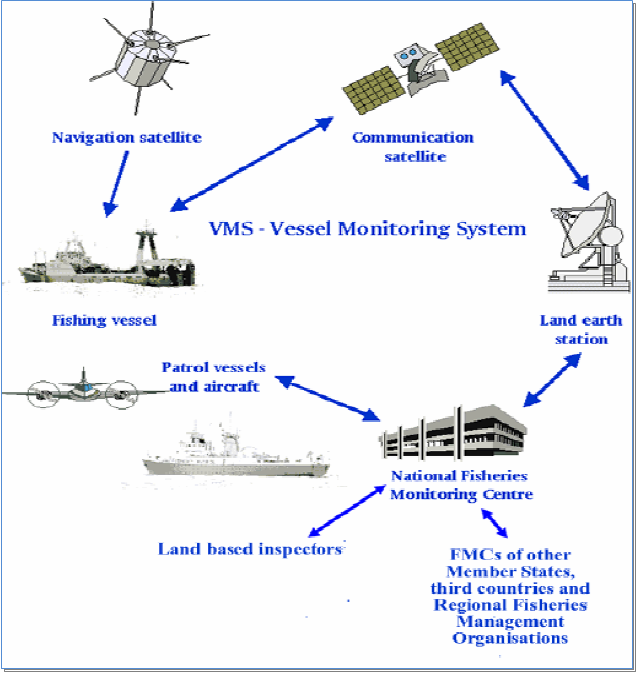

Sistema di controllo satellitare per la localizzazione dei pescherecci: SCP

Il Reg CE n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 ed il Reg. di esecuzione (UE) n. 404/2011 dell’8 aprile 2011, stabiliscono disposizioni dettagliate per quanto concerne le modalità di gestione e controllo della flotta comunitaria e delle navi di paesi terzi che operano in acque comunitarie attraverso gli impianti di localizzazione satellitare (Blue Box), al fine di sorvegliare efficacemente le attività di pesca esercitate dai pescherecci ovunque si trovino, nonché le attività di pesca esercitate nelle loro acque.

In sintesi il Regolamento sul controllo, apartire dal 1° gennaio 2012, obbliga i pescherecci di "lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore ai 15" ad installare a bordo un dispositivo pienamente funzionante che consenta la localizzazione satellitare e identificazione automatiche del peschereccio da parte del «sistema di controllo dei pescherecci via satellite» (SCP) che fornisce, a intervalli regolari, alle Autorità di pesca i dati relativi alla posizione, alla rotta e alla velocità dei pescherecci.

Gli Stati membri possono «esentare» (art. 9, paragrafo 5 ) i pescherecci comunitari di "lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri" battenti la loro bandiera dall’obbligo di dotarsi del sistema di controllo dei pescherecci se:

- operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera;

- non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto (=bordata).

Tale dispositivo consente il rilevamento del peschereccio da parte del Centro di Controllo della pesca dello Stato membro di bandiera (CCPN), la cui funzione è di sorvegliare le attività di pesca e lo sforzo di pesca. Il centro di controllo della pesca di un determinato Stato membro sorveglia i pescherecci battenti la bandiera di tale Stato membro, indipendentemente dalle acque nelle quali essi operano o dal porto nel quale si trovano, nonché i pescherecci comunitari battenti la bandiera di altri Stati membri e quelli dei paesi terzi cui si applica un sistema di controllo dei pescherecci operanti nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizionedello Stato membro in questione.

I pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e le navi appartenenti a paesi terzi, che operano nelle acque comunitarie, impegnate in «attività accessorie» alla pesca hanno l’obbligo di installare a bordo un dispositivo pienamente funzionante che ne consenta la localizzazione e l’identificazione automatica da parte del “Sistema di controllo dei pescherecci” grazie alla trasmissione a intervalli regolari di dati relativi alla loro posizione, effettuata secondo le stesse modalità seguite dai pescherecci comunitari. Tali dati dovranno essere trasmessi e rilevati ogni ora. Responsabile del corretto funzionamento della Blue Box è il comandante del peschereccio.

Sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS)

(DM 10 /11/2004)

Approfomdimenti

Il Sistema di Controllo Satellitare Pesca (SCP) è un sistema di localizzazione e controllo delle navi da pesca nazionali basato sull'utilizzazione di tecnologie satellitari.

Il sistema SCP consente il monitoraggio dei pescherecci aventi lunghezza fuori tutta pari o superiore a 12 metri e inferiore a 15 metri in termini di posizione, rotta e velocità, nonché di archiviare e gestire le relative informazioni, di rappresentare lo scenario su idoneo sistema cartografico di presentazione.

Le unità da pesca sono state dotate di un apposito apparato di bordo (c.d. "Blue Box"), attivato all'interno della rete di trasmissione satellitare «Inmarsat», che consente di trasmettere al Centro di Controllo le informazioni relative alla posizione, velocità e rotta dell'imbarcazione, alle emergenze ed agli allarmi nonché di ricevere dal Centro i parametri necessari alle impostazioni di funzionamento e di controllo. Il sistema SCP consente la ricezione e trasmissione dei dati tramite «Inmarsat-C», con l'archiviazione automatica dei messaggi in arrivo ed in partenza e la possibilità di interrogazione degli archivi storici:

- gestisce le informazioni anagrafiche della flotta peschereccia;

- gestisce le segnalazioni di allarme ricevute tramite i rapporti di emergenza, di anomalia dei sistemi di bordo e di infrazioni;

- rappresenta su video grafico le posizioni delle imbarcazioni;

- effettua statistiche sugli allarmi ricevuti e sullo sforzo di pesca.

La struttura tecnico/informatica e di localizzazione pescherecci che costituisce il sistema SCP (Sistema di Controllo Pesca) comprende:

- Sistema di bordo;

- Un Centro di Coordinamento Nazionale Pescherecci (CCNP);

- 14 Centri di Controllo di Area dei Pescherecci (CCAP);

- La rete terrestre di comunicazioni;

- Il collegamento satellitare bidirezionale tra il sistema di bordo ed il CCNP.

Il sistema di bordo (Blue Box)

La Blue-Box costituisce il sottosistema del «sistema VMS» (Vessel Monitoring System) e garantisce sia la localizzazione continua del peschereccio, che il suo uso da parte del comandante per l'invio degli "Effort Report" (messaggi di servizio da inviare all'uscita e rientro dai porti e dalle zone di pesca). Il sistema radio è di tipo omologato per installazioni su naqvi da pescxa (secondo la normativa vigente) e utilizza frequenze adibite alle telecomunicazioni marittime.

Il Centro di Coordinamento Nazionale dei Pescherecci (CCNP)

E' l'unità centrale in cui sono presenti tutti i database rientranti nella normativa ed è il mezzo di raccolta e supervisione su cui vengono inviate e visualizzate tutte le informazioni di posizione e di entrata/uscita dai porti e dalle zone di pesca protette. Qualora un peschereccio battente bandiera italiana si avvicini o entri in acque territoriali di altro Stato costiero della comunità europea, il CCNP invierà, in formato elettronico, tutte le informazioni relative a quel peschereccio al CCP dello stato membro in questione. Anche ogni Sistema di Controllo Pescherecci (SCP) di altri paesi membri, invierà al CCNP Italiano le informazioni, in formato elettronico, relative ai pescherecci registrati presso la loro nazione e che temporaneamente si trovano in acque territoriali italiane.

I Centri di Controllo di Area dei Pescherecci (CCAP)

Sono unità elaborative dislocate su quattordici centri territoriali italiani (Direzioni Marittime) che, collegate con l'unità centrale del CCNP, permettono di gestire le informazioni riguardanti i pescherecci che navigano nelle loro zone di competenza o su cui stanno effettuando i controlli.I CCAP sono: Genova, Livorno, Napoli, Reggio, Calabria, Bari, Ancona, Ravenna, Venezia, Trieste, Catania, Palermo, Cagliari, Pescara, Olbia.

La rete terrestre di comunicazioni

E' l'insieme delle linee che collegano tra di loro:

- CCNP - Centro Coordinamento Nazionale dei Pescherecci

- CCAP - Centri di Controllo di Area Pescherecci

- SCP - Sistemi di Controllo Pesca - di altri Paesi

- la gateway satellitare.

Il collegamento satellitare

Il collegamento satellitare bidirezionale tra il sistema di bordo e il CCNP, è la gateway satellitare che permette di scambiare i messaggi tra il sistema di bordo e il CCNP.

Sistema di controllo dei pescherecci: obbligatorietà del dispositivo di localizzazione via satellite

Le tecnologie moderne, quali il sistema di controllo dei pescherecci (VMS) e il sistema di identificazione automatica (AIS), consentono agli Stati dell’Unione di effettuare un monitoraggio efficace e controlli incrociati sistematici e automatizzati in modo rapido, facilitando le procedure amministrative sia per le Autorità nazionali che per gli operatori, consentendo in tal modo di realizzare in tempo utile analisi dei rischi e valutazioni globali di tutte le informazioni pertinenti relative al controllo. Il regime di controllo dovrebbe dunque permettere agli Stati membri di combinare l’utilizzo dei diversi strumenti di controllo al fine di garantire la massima efficacia del metodo di controllo.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento sul controllo (=Reg.CE n. 1224/2009), gli Stati membri obbligano i comandanti delle navi da pesca a utilizzare un sistema di controllo dei pescherecci via satellite al fine di sorvegliare efficacemente le attività di pesca esercitate dai loro pescherecci ovunque si trovino, nonché le attività di pesca esercitate nelle acque nazionali

È opportuno redigere per tale sistema delle «specifiche» comuni a livello dell'Unione europea. Tali specifiche devono, in particolare, precisare:

- l’obbligatorietà del dispositivo di localizzazione via satellite;

- le caratteristiche degli impianti di localizzazione;

- le responsabilità dei comandanti relative al funzionamento dei dispositivi di localizzazione;

- le modalità di trasmissione dei dati relativi alla posizione e le norme in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento degli impianti di localizzazione via satellite.

Ciò premesso, l’art. 18, CAPO IV del Reg. di esecuzione (UE) n. 4040/2011 del Consiglio, obbliga i pescherecci dell'Unione soggetti al VMS, ad eccezione di quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'acquacoltura, di non lasciare il porto se non sono provvisti del dispositivo di localizzazione via satellite (VMS) pienamente funzionante installato a bordo.

Peraltro, quando un peschereccio dell'Unione è ormeggiato in porto, il dispositivo di localizzazione via satellite deve essere disinserito soltanto nei seguenti casi:

- previa notifica inviata al Centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera e al CCP dello Stato membro costiero;

- a condizione che la comunicazione successiva indichi che il peschereccio dell'Unione non ha cambiato posizione rispetto alla comunicazione precedente.

Le Autorità competenti dello Stato membro di bandiera possono consentire che la «notifica preventiva»sia sostituita da un messaggio automatico VMS o da un allarme generato dal sistema, che indichi la presenza del peschereccio in una zona geografica predefinita del porto.

- Caratteristiche dei dispositivi di localizzazione via satellite

I dispositivi di localizzazione via satellite (Blue Box) installati a bordo dei pescherecci dell'Unione devono garantire, a intervalli regolari, la trasmissione automatica dei seguenti dati al Centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera:

- identificazione del peschereccio;

- ultima posizione geografica, con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed un margine di affidabilità del 99 %;

- data e ora (espressa in «tempo universale» o «UTC») in cui è stata rilevata detta posizione del peschereccio;

- velocità istantanea e rotta del peschereccio.

Gli Stati membri devono vigilare affinché i dispositivi di localizzazione via satellite non consentano la registrazione o la trasmissione di posizioni false e non possano essere alterati manualmente.

Responsabilità dei comandanti relative ai dispositivi di localizzazione via satellite

I comandanti dei pescherecci dell'Unione provvedono affinché i dispositivi di localizzazione via satellite siano perfettamente funzionanti in qualsiasi momento al fine di garantire la trasmissione automatica, a intervalli regolari, le informazioni al Centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera:

In particolare provvedono affinché:

- i dati non siano alterati in alcun modo;

- l'antenna o le antenne collegate all'impianto di localizzazione via satellite non siano ostruite, scollegate o bloccate in alcun modo;

- l'alimentazione elettrica dell'impianto di localizzazione via satellite non sia mai interrotta;

- il dispositivo di localizzazione via satellite non sia asportato dal peschereccio.

È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o comunque manomettere l'impianto di localizzazione via satellite a meno che le autorità competenti dello Stato membro di bandiera non ne abbiano autorizzato la riparazione o la sostituzione (art. 10 comma 1 lettera m) e art. 11 comma 1 D.lgs. n. 4/2012).

- Misure di controllo incombenti agli Stati membri di bandiera

Gli Stati membri di bandiera provvedonpo al controllo e alla sorveglianza continui e sistematici dell'esattezza dei dati trasmessi dai dispositivi di localizzazione satellitare a bordo dei pescherecci e intervengono tempestivamente non appena constati dati inesatti o incompleti.

Frequenza di trasmissione dei dati

Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio CCP riceva attraverso il VMS, almeno una volta ogni due ore, le informazioni riguardanti i propri pescherecci e può richiedere alle proprie unità che la trasmissione avvenga ad intervalli più ravvicinati al fine di individuarne l'effettiva posizione. Cio permette, peraltro, al CCP dello Stato membro costiero di controllare, attraverso i dati VMS, la data e l'ora dell'entrata e dell'uscita dei suoi pescherecci:

- da tutte le zone marittime soggette a norme specifiche di accesso alle acque e alle risorse;

- dalle zone di restrizione della pesca di cui all'articolo 50 del regolamento sul controllo[1];

- dalle zone di regolamentazione delle organizzazioni regionali per la pesca cui aderiscono l'Unione europea o taluni Stati membri;

- dalle acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione di paesi terzi.

- Trasmissione dei dati allo Stato membro costiero

Il VMS adottato da ciascuno Stato membro garantisce la trasmissione automatica al CCP dello Stato membro costiero delle informazioni di cui all’art. 19 comma 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 4/2011 con riguardo ai pescherecci di bandiera mentre essi si trovano nelle acque di uno Stato membro costiero. Tali dati sono trasmessi simultaneamente al CCP dello Stato membro di bandiera secondo il modello riportato nell'Allegato V.

Gli Stati membri costieri che esercitano il controllo congiunto in una determinata zona possono precisare una destinazione comune per la trasmissione delle sopra citate informazioni e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri. Ciascuno Stato membro trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione un elenco esaustivo delle coordinate latitudinali e longitudinali che delimitano la propria zona economica esclusiva (ZEE) o la propria zona di pesca esclusiva, in un formato, ove possibile elettronico, compatibile con il World Geodetic System 1984 (WGS-84). E’ cura inoltre dello Stato membro, comunicare agli altri Stati membri e alla Commissione ogni eventuale modifica di queste coordinate. In alternativa, gli Stati membri possono pubblicare il suddetto elenco sul sito web di cui all'articolo 115 (Zona del sito web accessibile al pubblico), Capo III del regolamento sul controllo.

Gli Stati membri costieri garantiscono il coordinamento tra le loro autorità competenti ai fini della trasmissione dei dati VMS in conformità all'articolo 9, paragrafo 3[2], del regolamento sul controllo, anche mediante l'istituzione di apposite procedure chiare e documentate.

[1] Articolo 50 (Controllo delle zone di restrizione della pesca). Le attività di pesca esercitate dai pescherecci comunitari edai pescherecci di paesi terzi in zone di pesca in cui è stata stabilita dal Consiglio una zona di restrizione della pesca sono controllate dal centro di controllo della pesca dello Stato membrocostiero, che dispone di un sistema che gli consente di individuaree registrare l’entrata e il passaggio dei pescherecci nella zona direstrizione della pesca, nonché la loro uscita dalla medesima. La frequenza di trasmissione dei dati è pari ad almeno unavolta ogni 30 minuti quando un peschereccio entra in una zonadi restrizione della pesca. Il transito in una zona di restrizione della pesca è autorizzato per tutti i pescherecci che non sono autorizzati a pescare intali zone purché soddisfino le seguenti condizioni:

- tutti gli attrezzi a bordo sono fissati e stivati durante il transito;

- la velocità durante il transito non è inferiore a sei nodi, salvoin caso di forza maggiore o di condizioni sfavorevoli. In talicasi il comandante informa senza indugio il centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera, cheinforma successivamente le autorità competenti dello Statomembro costiero.

Il presente articolo si applica ai pescherecci comunitari e ai pescherecci di paesi terzi aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri.

[2] Quando un peschereccio si trova nelle acque di un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera mette a disposizione i dati del sistema di controllo dei pescherecci relativi al peschereccio in questione mediante una trasmissione automatica al centro di controllo della pesca degli Stati membri costieri. Su richiesta, i dati del sistema di controllo dei pescherecci sono inoltre messi a disposizione dello Stato membro nei porti del quale un peschereccio potrebbe sbarcare le proprie catture o nelle acque del quale è probabile che il peschereccio prosegua le proprie attività di pesca.

Guasto tecnico o non funzionamento del dispositivo di localizzazione via satellite

Qualora il dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio dell'Unione risulta difettoso o non perfettamente funzionante, il comandante o il suo rappresentante, a partire dal momento in cui è stato rilevato il guasto o dal momento in cui sia stato informato del guasto tecnico o non funzionamento della Blue Box dalle Autorità competenti dello Stato membro di bandiera o, eventualmente, dello Stato membro costiero, comunica ogni quattro ore al CCP dello Stato membro di bandiera le coordinate geografiche aggiornate del peschereccio tramite un sistema di telecomunicazione adeguato. Gli Stati membri decidono in merito al sistema di telecomunicazione da utilizzare e lo indicano sul sito web di cui all'articolo 115, (Zona del sito web accessibile al pubblico)Capo III del regolamento sul controllo.

Il CCP dello Stato membro di bandiera inserisce senza indugio nella banca dati del VMS le posizioni geografiche aggiornate, non appena ricevute. I dati manuali del VMS devono essere chiaramente distinguibili dai messaggi automatici all'interno di una banca dati. Ove del caso, tali dati del VMS manuali devono essere trasmessi senza indugio agli Stati membri costieri.

Un peschereccio dell'Unione non può salpare dal porto, quando si è verificata una situazione di guasto tecnico o di non funzionamento del dispositivo di localizzazione via satellite, finché le Autorità competenti dello Stato di bandiera non abbiano constatato che il dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo funziona perfettamente. In deroga a questo principio, il CCP dello Stato membro di bandiera può autorizzare i propri pescherecci a lasciare il porto con un dispositivo di localizzazione via satellite non funzionante ai fini della sua riparazione o sostituzione. L'asportazione dell'impianto a tal fine è soggetta all'approvazione delle Autorità competenti dello Stato membro di bandiera

- Mancata ricezione dei dati

Se durante dodici ore consecutive, il CCp dello Stato membro di bandiera non riceve dati VMS (almeno una volta ogni due ore) o non gli vengono comunicate, in caso di guasto tecnico o non funzionamento del dispositivo di localizzzaione satellitare, le coordinate geografiche aggiornate del peschereccio, tramite un sistema di telecomunicazione adeguato, almeno ogni quattro ore, ne informa quanto prima il comandante o l'operatore del peschereccio dell'Unione o il suo rappresentante.

Se, per uno stesso peschereccio dell'Unione, il fatto si ripete più di tre volte nell'arco di un anno, lo Stato membro di bandiera procede all'accurato controllo dell'impianto di localizzazione via satellite del peschereccio. Esso dispone inoltre un'indagine per accertare se l'apparecchiatura sia stata manomessa.

In deroga all'articolo 20, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, l'apparecchiatura può essere asportata dal peschereccio per essere esaminata.

Se durante dodici ore non riceve dati VMS per una delle ragioni suindicate, e l'ultima posizione ricevuta era all'interno delle acque territoriali di uno Stato membro, il CCP dello Stato membro di bandiera ne informa quanto prima il CCP dello Stato membro costiero di cui trattasi.

Le Autorità competenti dello Stato membro costiero, qualora rilevino la presenza di un peschereccio dell'Unione nelle proprie acque territoriali e non abbiano ricevuto dati VMS, ne informano il comandante del peschereccio e il CCP dello Stato di bandiera.

- Controllo e registrazione delle attività di pesca

Gli Stati membri utilizzano i dati VMS ai fini del controllo efficace delle attività di pesca dei pescherecci dell’Unione. Gli Stati membri di bandiera, in particolare:

- garantiscono che i dati VMS pervenuti siano registrati su supporto informatico e conservati in modo sicuro in banche dati informatizzate per almeno tre anni;

- adottano tutte le misure idonee a garantire l'utilizzo di tali dati esclusivamente per scopi ufficiali;

- adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata.

Sistema di Identificazione Automatica: A.I.S.

A norma dell’Allegato II, Parte I, punto 3, della direttiva 2002/59/CE, i pescherecci di "lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri" hanno l’obbligo di dotarsi di un «Sistema di Identificazione Automatica» (AIS) di cui assicurano il corretto funzionamento e che rispetta le norme direndimento stabilite dall’Organizzazione marittima internazionale conformemente al Capitolo V, regola 19, sezione 2.4.5, della convenzione SOLAS del 1974.2.

- Tale disposizione si applica:

- a decorrere dal 31 maggio 2014 per i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri e inferiore a 18 metri;

- a decorrere dal 31 maggio 2013 per i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri;

- a decorrere dal 31 maggio 2012 per i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri e inferiore a 45 metri.

Gli Stati membri possono utilizzare e consentire l’accesso ai dati del sistema di identificazione automatica (AIS), ove disponibili, ai fini della verifica incrociata con altri dati disponibili conformemente agli articoli 109 e 110 (giornale di bordo sulle attività di pesca; documenti di trasporto e note di vendita; dati provenienti dalle Licenze di pesca e dalle autorizzazione di pesca; dati provenienti dai rapporti di ispezione; dati sulla potenza del motore, ecc.)

A tal fine gli Stati membri provvedono affinché idati del sistema di identificazione automatica per i pescherecci battenti la loro bandiera siano messi a disposizione delle loro Autorità nazionali responsabili del controllo della pesca. I dati provenienti dal sistema di controllo dei pescherecci, dal sistema di identificazione automatica e dal sistema di rilevamento delle navi possono essere trasmessi alle agenzie comunitarie e alle autorità competenti degli Stati membri impegnate in operazioni di sorveglianza ai fini della sicurezza e della protezione marittima, del controllo delle frontiere, della tutela dell’ambiente marino e dell’applicazione generale della legge.

Approfondimenti:

L’ AIS è un sistema automatico di tracciamento adottato obbligatoriamente, a partire da un certo tonnellaggio, dalle navi commerciali, e facoltativamente dalle unità da diporto[1]. Attraverso una apparecchiatura elettronica montata sull’unità, vengono trasmessi i propri dati identificativi attraverso un sistema VHF predefinito, analogamente a quanto accade sugli aerei con il transponder, allo scopo di permettere ad ogni unità in navigazione di visualizzare in tempo reale i dati identificativi del traffico navale attorno a sè, onde evitare rischi di collisione con altre navi in base alle reciproche rotte e velocità e di consentire alle Autorità marittime di monitorare i movimenti delle navi medesime. Le informazioni fornite dal trasponder AIS delle unità in transito, (quali: nome della unità, codice MMSI, latitudine e longitudine, velocità, rotta, condizioni/attività e altre informazioni), possono essere visualizzate su uno schermo o un ECDIS.

L'AIS integra un ricetrasmettitore VHF standardizzato con un sistema di posizionamento come un LORAN o un ricevitore GPS, con altri sensori elettronici di navigazione, quali ad esempio una girobussola. Le navi al di fuori della copertura radio dell' AIS possono essere monitorati con il sistema di identificazione e tracciamento a lungo raggio (LRIT).

L' IMO (Organizzazione marittima Internazionale) e la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Cap. V, regola 19, sezione 2.4.5 SOLAS edl 1974) richiede che l'AIS siano montati a bordo di tutte le navi commerciali con stazza lorda superiore a 300 tonnellate, e su tutte le navi passeggeri, indipendentemente dalle dimensioni, nonché dalle piattaforme.

Secondo le norme internazionali ITU che hanno stabilito il protocollo, dal trasponder AIS dell'unità in transito, vengono trasmessi continuamente queste informazioni:

- nome dell'unità

- codice MMSI

- latitudine e longitudine

- velocità

- rotta

- condizioni/attività

-

altre informazioni

[1] [2] [2] [2] Mentre il naviglio commerciale ha l'obbligo di installare esclusivamente un rice-trasmettitore ("Trasponder" ), le unità da diporto entro 24m possono scegliere di installare un trasponder o il solo ricevitore.Nel 2007 è stato introdotto sul mercato l'AIS Classe B che ha permesso una nuova generazione di ricetrasmettitori a basso costo AIS rendendo appetibile per qualunque unità l'uso di questo strumento.

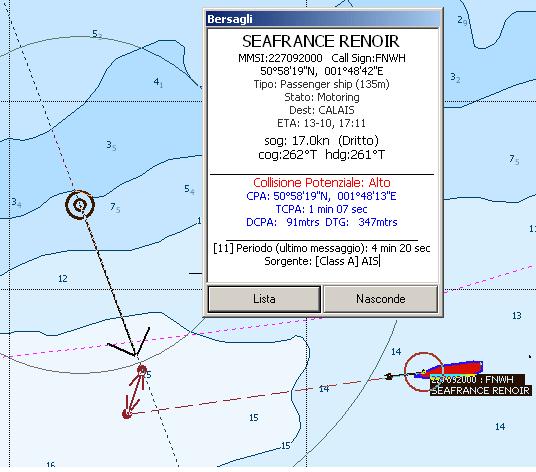

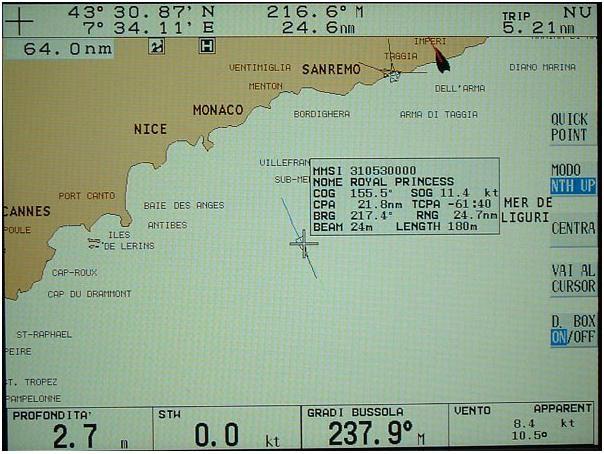

Schema: attivazione di un bersaglio AIS

Attivazione di un bersaglio AIS

Analizzando la schermata nel dettaglio osserviamo che:

- la nostra nave (identificata dalla sagoma scura di uno scafo) è all’ormeggio nel Marina di Aregai.

- sono presenti tre bersagli AIS (sagome chiare di scafo) nel porto di Sanremo

- è presente un bersaglio AIS attivo a sud/est di Montecarlo

L’attivazione di un bersaglio AIS avviene andandoci semplicemente sopra con il cursore, in questo modo si apre una finestra con i principali dati identificativi, vediamoli nel dettaglio:

- Dati identificativi della nave

- Codice MMSI

- Nome: Royal Princess

- Beam (larghezza): 24 metri

- Lenght (lunghezza): 180 metri

In realtà il sistema AIS fornisce anche altri dati (tipologia di nave, porto di partenza, porto di destinazione, ora presunta di arrivo alla destinazione, ecc.) che possono essere o meno visualizzati dall’unità ricevente in base alle configurazioni software.

Le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) della nave non vengono indicate in maniera esplicita perché il bersaglio viene posizionato direttamente sulla carta elettronica nella posizione indicata.

- Dati di navigazione

- COG (course over ground) è la rotta vera, rispetto il fondo, fornita dal GPS a bordo della nave: 155,5°

- SOG (speed over ground) è la velocità effettiva, rispetto il fondo: 11,4 nodi

- Dati di rilevamento

- BRG (bearing) è il rilevamento vero della nave dalla nostra posizione: 217,4°

- RNG (range) è la distanza tra noi e la nave: 24,7 miglia

Dati di pericolo collisione, sono la funzionalità più interessante del sistema e necessitano di un piccolo approfondimento.

CPA (closest point of approach) è la distanza minima a cui ci troveremo dal bersaglio se lui manterrà l’attuale rotta e velocità (e se noi ovviamente manterremo le nostre)

Nel caso dell’esempio la distanza minima sarà di 21,8 miglia

TCPA (Time to CPA) è il tempo previsto per giungere al punto di minore distanza.

Nel caso dell’esempio è negativo in quanto abbiamo già superato il punto di massima vicinanza. Inoltre questo esempio è poco significativo in quanto la nostra barca era all’ormeggio e non in navigazione. E’ molto utile invece in navigazione perché ci permette di stabilire subito se una nave è potenzialmente pericolosa (CPA inferiori alle 2 miglia o meno) e quanto tempo abbiamo prima di rischiare una collisione.

Molti software permettono anche di impostare allarmi che si attivano solo se la CPA o la TCPA scende sotto un valore da noi impostato.

E’ importante però chiarire che questi strumenti sono solo di ausilio alla navigazione e risentono fortemente della precisione dei dati forniti. Un errore od una instabilità della nostra (o del bersaglio) rotta e/o velocità (dovuto magari ad una scarsa copertura del segnale GPS) può causare grandi variazioni del CPA e/o TCPA, rischiando di non indicarci situazioni potenzialmente pericolose. Come tutti gli ausili alla navigazione possono risultare molto comodi, ma non bisogna cadere nella tentazione di affidarsi completamente a loro, come se navigare fosse un videogioco.

Per ultimo, ma non ultima come utilità, il sistema AIS ci permette di conoscere sia l’MMSI che il nome della nave, in questo modo ci sarà molto più facile contattare la nave via VHF in caso di potenziale pericolo, sia con una chiamata individuale se il nostro apparato è fornito di DSC che con una chiamata in fonia sul canale 16.

Pesca illegale

Il fenomeno comunemente individuato come “pesca illegale” presenta aspetti variegati e molteplicità di tipologie relative agli attrezzi di cattura, al mancato rispetto delle norme, al prelievo eccessivo di esemplari sotto taglia, al prelievo di specie tutelate.

Le più comuni pratiche di pesca illegali denunciate dagli operatori stessi o rilevate dalle Autorità marittime, possono essere riassunte come segue:

- Utilizzo di reti con maglie vietate: questo consente di catturare esemplari di taglia inferiore al consentito che risultano però di scarso valore commerciale e producono quindi un doppio danno: quello di impoverire gli stock di potenziali riproduttori e, dal punto di vista economico, la sottrazione di risorsa che potrebbe acquisire valore commerciale se immessa sul mercato nelle taglie consentite.

- Strascico sotto costa: la pesca a strascico è consentita oltre le tre miglia dalla costa o su fondali profondi oltre i 50 metri. Se, inoltre, la pesca è esercitata nel rispetto delle norme, ovvero su fondali sabbiosi o fangosi, risulta una pratica non distruttiva e sostenibile. Al contrario risulta estremamente dannosa se praticata entro le tre miglia, su bassi fondali, su fondi rocciosi e sulla posidonia, in quanto oltre a danneggiare il fondo distrugge le aree di riproduzione e rischia di catturare le forme giovanili che si sviluppano sotto costa. In questo caso tale pratica risulta conflittuale con la piccola pesca non solo per le catture che le vengono sottratte, ma anche per i danni che procura alle attrezzature da posta.

- Pesca pseudo-sportiva: esistono migliaia di pescatori che operano al di fuori di qualsiasi norma. Si definiscono sportivi, ma in realtà non hanno nulla a che fare con chi pratica la pesca per sport nel tempo libero, né con i pescatori professionisti che lavorano con licenze specifiche: operano con attrezzi professionali, vendono il pescato, ma non hanno licenze professionali, non rispettano normative sanitarie e non pagano tasse.

-

Pesca dei datteri: i datteri di mare (Litophaga litophaga) sono molluschi che vivono nelle rocce calcaree. La pesca del dattero è vietata in Italia sin dal 1988, ma vengono ugualmente catturati distruggendo le scogliere con picconi, scalpelli e addirittura martelli pneumatici.

Un dattero raggiunge i 5 cm dopo 20 anni e un datteraio professionista riesce a prelevare fino a 25 Kg di datteri in un giorno, provocando la desertificazione di 4-6 Km di costa ogni anno.

Esistono inoltre altre pratiche di pesca illegali come la pesca con gli esplosivi e le sostanze venefiche, ma qui si entra in un altro ambito, ovvero quello della delinquenza e le pratiche criminali che attentano al patrimonio ambientale alla stregua dei piromani che ogni anno distruggono migliaia di ettari boschi o sversano reflui inquinanti nei corsi d’acqua senza alcun processo di depurazione. In questo caso non è nemmeno corretto parlare di “pesca”.

.png)

Sequestro di datteri di mare (Litophaga litophaga)

Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca: sistema sanzionatorio

Un aspetto fondamentale da tenere in considerazione per garantire una gestione efficace delle risorse è appunto la tutela delle specie ittiche e di conseguenza dell’attività di pesca. A tale scopo sono state introdotte delle limitazioni sia per le taglie minime degli esemplari sia per le caratteristiche degli strumenti da pesca. In ambito nazionale questi vincoli erano stati individuati, principalmente dalla abrogata Legge 963 del 1965 (legge quadro sulla pesca marittima) e dal relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 1639/68 (ancora jn vigore). Essendo piuttosto datata la predetta normativa, per rendere più competitivo il settore della pesca, è stato emanato il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”. (GU n. 26 del 1-2-2012) che ha abrogato con l’articolo 27 la legge quadro, nonché l’articolo 7 del D.P.R. n.1639/1968 (classi di pesca), del tutto riformando l’impianto originario della disciplina del settore.

Il decreto in parola, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1 dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, ha provveduto al riordino, al coordinamento ed all'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca ed acquacoltura, fatte salve le competenze regionali, al fine di dare corretta attuazione ai criteri ed agli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, nonché dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. L’art. 22, comma 3 del Decreto legislativo n. 4/2012[1] può essere definito il “biglietto da visita” durante l’attività di vigilanza pesca, in quanto affida in primis alle Capitanerie di Porto-Guardia Costuiera e quindi alle Forze di polizia, l’opera di sorveglianza sulla pesca ed il commercio dei prodotti ittici, mentre l’art. 22, comma 7 costituisce il “lasciapassare” in quanto permette al personale incaricato della vigilanza ampio margine di azione, non ponendo limiti né temporali né territoriali alle operazioni di controllo sull’osservanza delle norme sulla disciplina della pesca. I successivi articoli 8 e 9 riguardano, rispettivamente, le pene principali ed accessorie previste per i reati-contravvenzionali sulla pesca di cui all’articolo 7, alle quali si aggiungono con gli articoli 11 e 12 le sanzioni amministrative e accessorie previste, rispettivamente, per le violazioni amministrative di cui all’articolo 10 del predetto decreto.

Tra le modifiche sostanziali apportate dal D.lgs. n. 4/2012 c’è l’individuazione nel Comando Generale delle Capitanerie di Porto, nella veste di “Centro di Controllo Nazionale Pesca” (CCNP), quale Organo di coordinamento dell’attività di vigilanza pesca (art. 22, comma 2).

Importante ed innovativa in ambito sanzionatorio è stata apportata con l’art. 8 comma 3 del predetto decreto, che se da un lato con l’art. 7, secondo comma favorisce l’attività dei pescatori stabilendo la “non punibilità in caso di cattura accidentale o accessoria di specie ittiche al di sotto della taglia minima“, a condizione che sia stato pescato con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali autorizzati dalla Licenza di pesca e che non venga comunque detenuto a bordo, sbarcato, trasportato, trasbordato e commercializzato, dall’altro introduce [art. 9 comma 1 lettera d)] quale ulteriore “sanzione accessoria” in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari sottomisura la o di cui è vietata la cattura, la “sospensione dell’esercizio commerciale da 5 a 10 giorni”. Sarà quindi opportuno segnalare questa gravosa sanzione nella N.d.R. inviata al Pubblico Ministero per l’anzidetta violazione, in quanto spetterà poi al Giudice competente stabilire il quantum di pena, che seppur definita accessoria rischia di rappresentare il vero castigo per il contravventore.

Per quanto concerne il D.P.R. n. 1639/68, in attesa dell’emanazione di un Regolamento sull’esercizio della pesca e dell’acquacoltura che lo sostituirà a breve, sono tuttora valide ed applicabili le norme che stabiliscono dimensioni minime dei vari esemplari di pesci, crostacei e molluschi e quelle che descrivono le tipologie e le caratteristiche tecniche degli attrezzi da pesca. A proposito delle taglie minime di cattura, bisogna tenere presente che le dimensioni stabilite per le varie specie ittiche spesso non rappresentano la tipologia di esemplare adulto e pronto alla riproduzione, ma sono invece un compromesso tra la reale dimensione del prodotto al suo ultimo stadio di sviluppo e le esigenze commerciali che interessano la stessa specie.

Analogo discorso è valido per le dimensioni degli attrezzi da pesca ed in particolare per le dimensioni delle maglie delle reti: la difficoltà in questo caso sta nel fatto di dover individuare un’unica misura minima per la singola tipologia di rete anche se questa è destinata alla cattura di esemplari differenti, che tuttavia vivono nello stesso ambito di azione dell’attrezzo. Per questo motivo sono stati stabiliti dei coefficientiche se da una parte salvaguardano un certo esemplare, dall’altra permettono una buona probabilità di cattura di prodotti che per caratteristiche non hanno ancora raggiunto il livello di piena maturazione. Esperienza insegna che spesso sulle unità da pesca operanti in mare possono essere trovati attrezzi e strumenti non conformi alla normativa vigente ed in particolare non utilizzabili da questa stessa unità in quello specifico tratto di mare.

Tuttavia, anche se al momento del controllo non sia già materializzata una effettiva cattura di prodotto derivante dall’utilizzo di quel determinato strumento ugualmente può essere contestabile in violazione degli artt. 10 lett. b), 11comma 1 e 12 comma 1 D.lgs. n. 4/2012 per aver “esercitato la pesca in zone e tempi vietati” dalla normativa comunitaria e nazionale[2].

.png)

[1] [1] L'attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonchè l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorità marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui al comma 4. Ai soggetti di cui al comma 3, è riconosciuta, qualora già ad esse non competa, la «qualifica» di Ufficiali o Agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 55, ultimo comma, del codice di procedura penale (art. 22 comma.6)

[2] [3] Vedi Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 12310/95 e successiva Sentenza n. 3445/01. E’ stato infatti sancito che “l’ambito della condotta vietata comprende non soltanto l’azione materiale“ attraverso la quale si compie la cattura degli esemplari marini, ma “anche quella preordinata a questo risultato, purché connotata dai requisiti della idoneità e della univocità, secondo quanto dispone l’art. 56 c.p. in tema di delitto tentato”. Ritenendo il Giudice quindi che l’attività preparatoria potesse essere ricondotta ad un atteggiamento univocamente preordinato alla cattura dei pesci, “ha equiparato l’attività prodromica alla vera e propria condotta vietata”. Non è stato quindi sanzionato il tentativo di pesca vietata, in quanto il “pescare” esprime un’attività diretta allo scopo non necessariamente conseguito da chi la realizza e tale attività, come era descritta dall’art. 1 delle Legge 963/65, ora abrogato, “comprende anche le operazioni tecniche finalizzate alla possibile ma non necessaria cattura di esemplari”.

Violazioni in materia di pesca (Capo II, art. 11 del D.lgs. N. 4/2012)

Dal 25 agosto 2016 sono ufficialmente entrate in vigore su tutto il territorio nazionale, le nuove regole che disciplinano il "sistema sanzionatorio" in materia di pesca.

Le novità più importanti introdotte dall'art. 39 della Legge n° 154/2016, che va a modificare il decreto legislativo n° 4/2012 (testo di riferimento sulla materia), riguardano la depenalizzazione del reato consistente nella detenzione, sbarco, trasbordo, trasporto e commercializzazione delle specie ittiche sottomisura (cosiddetto "novellame").

Occorre subito evidenziare come l’articolo 39 oltre a “depenalizzare” le citate fattispecie, ha operato una degradazione ad illecito amministrativo di una serie di condotte precedentemente qualificate come “reati contravvenzionali”.

Peraltro, continuano a mantenere, ad esempio, rilevanza penale le seguenti “condotte”:

- pesca delle specie di cui è sempre vietata la cattura (cetacei, tartarughe marine, datteri, ecc.);

- idanneggiamento delle acque marine con uso di materie esplodenti, di energia elettrica o di sostanze tossiche e la relativa raccolta e messa in commercio di pesci così intorpiditi, storditi o uccisi;

- esercizio della pesca in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati;

- sottrazione dell’oggetto della pesca di terzi.

Condotte (reati contravvenzionali) che sono punite con l’arresto da 2 (due) mesi a 2 (due) anni o con l’ammenda da 2.000 € a 12.000 € nonché con la sospensione dell'esercizio commerciale da 5 (cinque) a 10 (dieci) giorni, fermo restando la possibilità dell’Amministrazione di costituirsi parte civile nel giudizio penale ex art. 23 decreto legislativo n.4/2012.

Entrando nel merito delle nuove regole introdotte dalla normativa in questione, occorre evidenziare in particolare l’introduzione di:

- reato di pesca abusiva esercitata da pescherecci non battenti bandiera italiana in acque sottoposte alla nostra sovranità;

- possibilità di sospendere il certificato di iscrizione nel Registro dei pescatori ai soggetti che utilizzano nell’esercizio della pesca unità non iscritte (il che consente di contrastare il fenomeno della pesca abusiva di pescatori professionali che adoperano unità da diporto);

- raddoppio di tutte le sanzioni nel caso in cui determinate violazioni riguardino specie altamente migratorie (pesce spada e tonno rosso);

- inasprimento delle sanzioni pecuniarie per i pescatori non professionali che catturano quantitativi superiori a quelli consentiti;

Sicché il nuovo articolo 10, comma 2 del Decreto legislativo n. 4/2012, introduce tra gli “illeciti amministrativi” le seguenti condotte: detenere, sbarcare, trasbordare, trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione (per taglia minima si intendono le dimensioni di una specie acquatica marina viva, che tengano conto della crescita, al di sotto delle quali si applicano restrizioni o incentivi volti ad evitare la cattura dovuta all'attività di pesca). Illeciti che sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione dell'esercizio commerciale, la confisca del prodotto e degli attrezzi da pesca.

In particolare, la sanzione amministrativa risulta “graduata” in ragione del peso del prodotto detenuto:

- da 5 kg a 10 kg da 500 a 3.000 euro;

- da 10 kg a 50 kg da 2.000 a 12.000 euro e con la sospensione esercizio commerciale per 5 gg lavorativi;

- maggiore di 50 kg da 12.000 a 50.000 euro e con la sospensione esercizio commerciale per 10 giorni lavorativi.

Il tutto tenendo presente che i predetti importi sono “raddoppiati” nel caso in cui il prodotto sia il tonno rosso (Thunnus thynnus) e il pesce spada (Xiphias gladius) e che restano fermi i principi generali previsti dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 (in primis, la facoltà concessa al trasgressore del pagamento in misura ridotta, pari alla somma più favorevole tra il doppio del minimo e il terzo del massimo della sanzione edittale).

La norma neo introdotta prevede anche una riduzione a favore del trasgressore pari al 10% del peso rilevato ai soli fini della gradualità della sanzione.

- Ad esempio, in caso di accertamento a terra di detenzione di 5,5 kg di prodotto sotto misura sarà elevato un Verbale con sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro, consentendo al contravventore di effettuare un pagamento (p.m.r.) pari a 1.000 euro.

Ulteriore elemento da evidenziare è la previsione secondo la quale non è applicabile alcuna sanzione in caso di catture accidentali di esemplari sottomisura, qualora le stesse siano effettuate con attrezzi regolari (previsione già contemplata dall’art. 11, comma 7, del Decreto legislativo n.4/2012), fatte salve le specie soggette al cosiddetto “obbligo di sbarco” individuate nell’Allegato III del Regolamento Mediterraneo 1967/2006. Specie per le quali rimane il divieto di commercializzazione ai fini del consumo umano diretto e che devono essere obbligatoriamente sbarcate. Mentre l’obbligo di sbarco non trova applicazione per le specie di cui è sempre vietata la cattura e per quelle che è scientificamente dimostrato un alto tasso di sopravvivenza in caso di rigetto in mare (esempio: Venus spp-vongola).

Una disciplina particolare, anch’essa rimasta inalterata, regola la pesca del “rossetto” e del “cicerello” (specie ittiche di dimensioni molto ridotte che mantengono una piccola taglia anche in età adulta) il cui esercizio deve essere autorizzato dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Rimane parimenti vigente il divieto di pesca del novellame di “sarda” e “alice”, cd. bianchetto o sardella, inconsiderazione che sono, rispettivamente, novellame di alice e sarda

Quanto alle sanzioni riguardanti la “tracciabilità”, il nuovo sistema sanzionatorio è rimasto anch’esso invariato. Per tali condotte illecite sono previste delle sanzioni amministrative pecuniarie, in luogo di quelle penali, comprese tra 1.000 e 75.000 euro, che raddoppiano nel caso in cui le violazioni abbiano ad oggetto il tonno rosso ed il pesce spada, oltre alla sanzione accessoria della chiusura da cinque a dieci giorni dell'esercizio commerciale che ponga in vendita tali prodotti.

Dette sanzioni pecuniarie, saranno applicate in relazione alla gravità della violazione effettivamente commessa (quantità di prodotto ittico oggetto della condotta illecita).

- Ad esempio, un esercente che detiene 6 kg di triglie sotto misura, per un valore commerciale di circa 50 euro, rischia, una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro, oltre alla sospensione dell’esercizio commerciale da cinque a dieci giorni. Parimenti, per quel che concerne la pesca sportiva/ricreativa, rischia la sospensione dell’esercizio commerciale da 5 a 10 giorni il ristoratore che acquista prodotto ittico proveniente da tale pesca. Senza considerare che la cattura di prodotto ittico di quantità superiore a quella consentita da parte di pescatori sportivi è soggetta al pagamento (in regione del peso) di una sanzione da 500 euro a 50.000 euro, oltre alla confisca del pescato e degli attrezzi. Tali importi raddoppiati nel caso di tonno rosso e pesce spada.

Sanzioni penali in materia di pesca

Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, l'art. 7 del Capo II, commi 1 del Decreto Legislativo 19 gennaio 2012, n. 4 fa divieto di:

► Norme dispositive (illeciti penali):

lettera a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

lettera b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti[1], dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;

lettera c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalità di cui alla lettera b);

lettera d) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana;

lettera e) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;

lettera f) sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto dell'altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;

lettera g) sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e di acquacoltura e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi.

2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la pesca scientifica, nonchè le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle normative internazionale, europea e nazionale vigenti. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

► Norme sanzionatorie

L’art. 8 D.lgs. n. 4/2012 , commi 1 e 2 (Pene principali per le contravvenzioni) prevede:

- Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da 2 (due) mesi a 2 (due) anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro;

- Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere f) e g), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa:.con l'arresto da 1 (uno) mese a 1 (uno) anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.

[1] Legge 895/67, art. 2, sostituito con L. 497/74 art. 10: chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell’articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire quattrocentomila (206 €) a lire tremilioni (1549 €); sequestro degli attrezzi, del mezzo e del pescato.

Corte di cassazione Penale, Sez. III, 15/11/2007 (ud. 12/10/2007), Sentenza n. 42109.

Pesca marittima - Pesca con materie esplodenti - Leggi penali speciali - Concorso formale con altri reati - Configurabilità - Danneggiamento aggravato del “mare territoriale” - Delitto di ricettazione - Concorso formale tra la ricettazione ed il reato di messa in commercio del pescato illegittimamente acquistato.

In materia di pesca marittima con uso di materie esplodenti colui il quale pesca con gli esplosivi risponde non solo della loro detenzione illegale ovvero della contravvenzione di cui all’art. 678 cod. pen. (Cass. Sez. Un. 15/10/1986 n 10901, Granata), ma anche - in concorso formale - del delitto di danneggiamento aggravato del “mare territoriale” (art. 635, comma secondo, n.3 cod. pen.), in quanto bene pubblico esposto alla pubblica fede e destinato a pubblica utilità (Cass sez I, 20/02/1987, n 287; Cass 20/11/2003). Inoltre, l’acquirente del pescato proveniente dalla cattura mediante esplosivi o da danneggiamento delle risorse marine, risponde del delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) se acquista consapevolmente pesce proveniente dai predetti delitti. Infine, vi è concorso formale tra la ricettazione ed il reato di messa in commercio del pescato illegittimamente acquistato, trattandosi di norme che offendono beni giuridici diversi. Presidente C. Vitalone, Relatore C. Petti. Corte di cassazione Penale, Sez. III, 15/11/2007 (ud. 12/10/2007), Sentenza n. 42109.

Giurisprudenza: Cass. Sez. III n. 42109 del 15 novembre 2007 (Ud. 12 ott. 2007) Pres. Vitalone Est. Petti Ric. Morelli ed altro - Acque. Mare territoriale - Configurabilità - Pesca marittima con uso di materie esplodenti - Delitto di detenzione illegale di esplosivi o contravvenzione prevista dall'art. 678 cod. pen. - Concorso formale - Ammissibilità.

È configurabile il concorso formale tra il delitto di detenzione illegale di esplosivi (o la contravvenzione prevista dall'art. 678 cod. pen.) e il delitto di danneggiamento aggravato del "mare territoriale" (art. 635, comma secondo, n. 3 cod. pen. in relazione all'art. 625, n. 7 cod. pen.) nell'esercizio dell'attività di pesca marittima con uso di materie esplodenti, in quanto si tratta di danneggiamento di bene pubblico esposto alla pubblica fede e destinato a pubblica utilità.

Pene accessorie per le contravvenzioni

Alla condanna per le contravvenzioni previste all'art. 8 del D.lgs. n. 4/2012, l'articolo 9, comma 1 del D.lgs. n. 4/2012 comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dall'articolo 7, comma 1, lettere f) e g);

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali è stato commesso il reato;

c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dall'articolo 7, comma 1, lettere b), f) e g), qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;

d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente.

L' articolo 9, comma 2

Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d) ed e), abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca la "sospensione della licenza di pesca" per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza.

L' articolo 9, comma 3

Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), d) ed e), siano commesse mediante l'impiego di una unità non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la "sospensione del certificato di iscrizione" nel Registro dei pescatori professionali da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi.

Sanzioni amminitrative in materia di pesca

Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, l'art. 10 del Decreto Legislativo 19 gennaio 2012, n. 4 (come modificato dall'art. 39 della Legge del 28 luglio 2016 n° 154) fa divieto di:

► Norme dispositive (IIleciti amministrativi):

- Art. 10, comma 1..

lettera a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso di validità;

lettera b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;

lettera c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;

lettera d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;

lettera e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate[1], per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;

lettera f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;

lettera g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;

lettera h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalle normative europea e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa;

lettera i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;

lettera l) manomettere, sostituire, alterare o modificare l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;

lettera m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonchè interrompere volontariamente il segnale, ovvero navigare, in aree marine soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con i previsti dispositivi di localizzazione satellitare;

lettera n) falsificare, occultare od omettere la marcatura, l'identità oi contrassegni di individuazione dell'unità da pesca, ovvero, dove previsto, degli attrezzi da pesca;

lettera o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;

lettera p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;

lettera q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008,in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale perla pesca, o effettuare prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;

lettera r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente;

lettera s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;

lettera t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;

lettera u) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali, fatto salvo quanto previsto alla lettera p);

lettera v) commercializzare il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle Autorità competenti;

lettera z) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonchè gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio;

lettera aa) violare le prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco.

- Art. 10, comma 2, fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europee e nazionali vigenti, è fatto divieto di:

a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;

b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.

- Art. 10, comma 3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.

- Art. 10, comma 4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.

- Art. 10, comma 5. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 4, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente Autorità marittima secondo modalità, termini e procedure stabiliti con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

- Art. 10, comma 6. I divieti di cui ai commi 1, lettere b), c), d), g) e h), 2, 3 e4 non riguardano la pesca scientifica, nonchè le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

- Art. 10, comma 7. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera z), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n.1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura ea quelli ad essa destinati.

► Norme sanzionatorie

L’art. 11 del D.lgs. n. 4/2012 (Sanzioni amministrative principali) prevede:

- comma 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius).

- comma 2. A decorrere dal 1º gennaio 2017, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera aa), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

- comma 3. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera o), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

- comma 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera z), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.

- comma 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 2.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius), e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 5 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 3.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);

b) oltre 5 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 15.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);

c) oltre 50 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 36.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi. Ipredetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada(Xiphias gladius);

d) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius).

- comma 6. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 5,al peso del prodotto ittico deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 10 per cento del peso rilevato. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono già comprese nella percentuale sopra indicata.

- comma 7. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, commi 2, 3 e 4,non e' applicata sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione e' stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca.

- comma 8. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

- comma 9. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro chiunque viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3.

- comma 10. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:

a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pescasportiva, ricreativa e subacquea. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius);

b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.

- comma 11. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 50.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000 euro;

b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro.

- comma 12. Gli importi di cui al comma 11 sono raddoppiati nel caso in cuile violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6.

- comma 13. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, agli esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni dei commi 10 e 11 si applica la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi.

- comma 14. L'armatore e' solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.

[1] Nella determinazione della quantità delle prede catturate, al fine di accertare il rispetto del limite di peso consentito, non è prescritta la pesatura del pescato, potendo essere sufficiente anche la valutazione personale dell’Organo accertatore competente che compie l’accertamento, qualora le circostanze del caso concreto siano da ritenere certe la sussisternza dell’eccedenza di peso (come ad esempio, l’entità macroscopica dell’eccedenza, l’impiego di contenitori standard, l’assenza di contestazioni su un’evidente eccedenza da parte dell’interessato presente all’accertamento) (Cassazione Civile, Sez. I, 20 aprile 1995, n. 4770).

Sanzioni amministrative accessorie

Alle violazioni di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, lettera a), e 11 del Dlgs. n. 4/2012 l'art. 12, comma 1 prevede l'applicazione delle seguenti «sanzioni amministrative accessorie»:

a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e' sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative europea e nazionale;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;

c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h).

2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere h) ed i), siano commesse con reti da posta derivante, è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

4. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), c), d), g), h), s) e t), 2, 3, 4 e 5, siano commesse mediante l'impiego di una unità non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione della sospensione di cui al comma 4»;

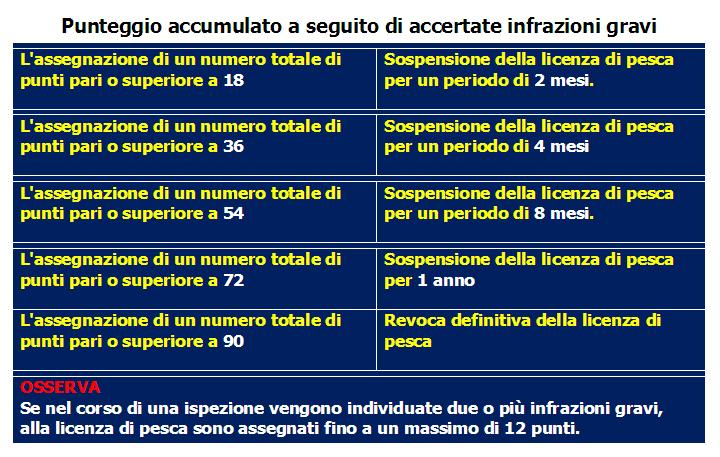

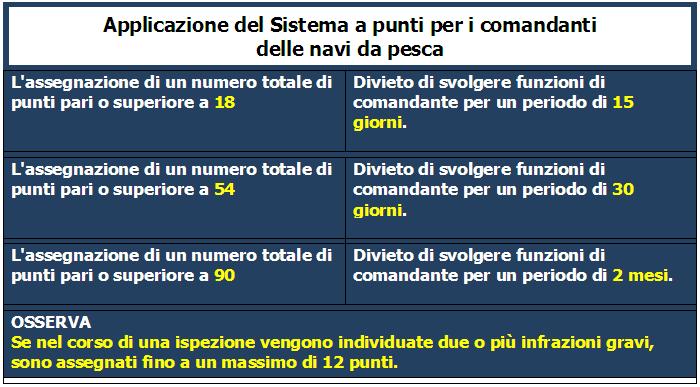

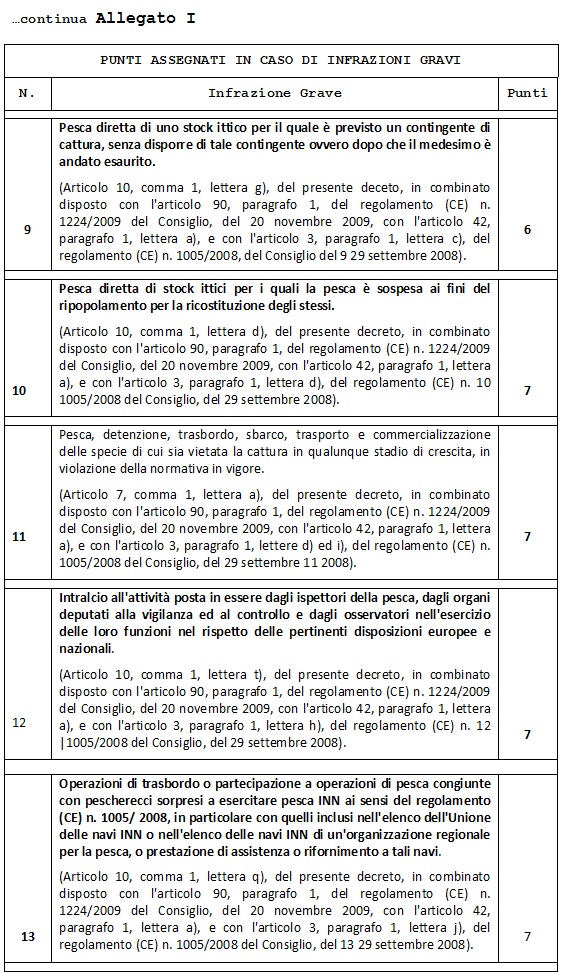

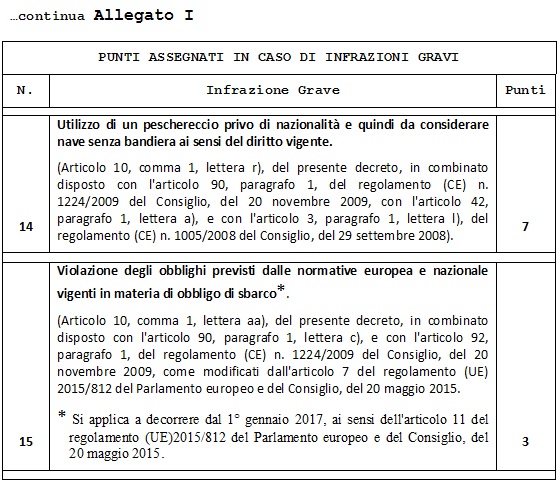

Istituzione del "Sistema di punti" per infrazioni gravi

Per garantire un'applicazione uniforme delle norme della politica comune della pesca in tutti i paesi membri ed armonizzare il “sistema di sanzioni” in caso di violazione, l'UE ha redatto un elenco delle “violazioni gravi” con l’obbligo da parte dei paesi dell’UE di includere nella loro legislazione sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e assicurare nel contempo il rispetto delle norme medesime.

Nell'ambito di tale sistema, le Autorità nazionali devono:

a) valutare, in base alle definizioni standard dell'UE, le presunte violazioni che riguardano le unità da pesca battenti bandiera nazionale;

b) applicare un numero prestabilito di punti di penalità alle unità implicate in una violazione grave (i punti vengono iscritti nell'apposito Registro nazionale);

c) ritirare la Licenza delle unità da pesca per 2, 4, 8 o 12 mesi se, nell'arco di 3 anni, ha accumulato un numero prestabilito di punti.

L’Italia, nell’adeguarsi all’Europa nell’azione di contrasto della pesca illegale, ha adottato e reso operativo dal 1° gennaio 2012 il nuovo “sistema a punti per le infrazioni gravi” previsto dalle normative europee per contrastare la pesca illegale.