Misure di salvaguardia del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena

Il Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena [1] è una vasta “Area protetta geomarina” composta da un insieme di isole situate nel nord-est della Sardegna, per la maggior parte totalmente disabitate o con esigui insediamenti umani (isole di Caprera e Santa Maria), ad eccezione dell’Isola Madre, sede dell’omonimo comune.

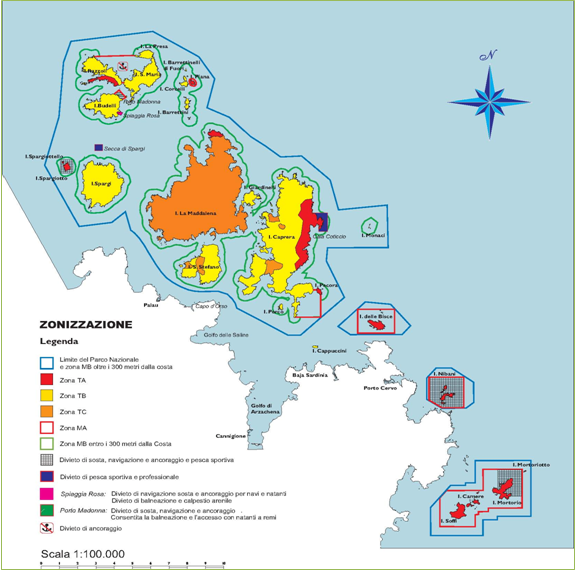

Fatte salve le modalità operative concernenti le utilizzazioni del territorio per esigenze di carattere militare, di competenza dell'Amministrazione Difesa, l'Area del Parco Nazionale, è suddivisa, ai sensi dell'art. 12 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge Quadro sulle Aree Protette [2]), nelle seguenti macro zone:

- Area terrestre

- Area marina

►L'area del Parco, per la parte «terrestre», è suddivisa nelle seguenti zone:

Zona Ta: di rilevante interesse naturalistico, con limitato o inesistente grado di antropizzazione (contrassegnata nella Carta in

Zona Ta: di rilevante interesse naturalistico, con limitato o inesistente grado di antropizzazione (contrassegnata nella Carta in

scala 1:100.000 dal colore rosso);

Zona Tb: di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e storico o con maggiore grado di antropizzazione

Zona Tb: di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e storico o con maggiore grado di antropizzazione

(contrassegnata nella Carta in scala 1:100.000 dal colore giallo);

Zona Tc: con accentuato grado di antropizzazione (contrassegnata nella Carta in scala 1:100.000 dal colore arancione).

Zona Tc: con accentuato grado di antropizzazione (contrassegnata nella Carta in scala 1:100.000 dal colore arancione).

►L'area del Parco, per la parte «marina», è suddivisa nelle seguenti aree:

Zona Ma: di rilevante interesse naturalistico nella quale il rapporto tra uomo e ambiente è limitato (contrassegnata nella

Zona Ma: di rilevante interesse naturalistico nella quale il rapporto tra uomo e ambiente è limitato (contrassegnata nella

Carta in scala 1:100.000 dai bordi di colore rosso);

Zona Mb: di rilevante interesse naturalistico nella quale il rapporto tra uomo e ambiente è autorizzato secondo determinate

Zona Mb: di rilevante interesse naturalistico nella quale il rapporto tra uomo e ambiente è autorizzato secondo determinate

modalità (contrassegnata nella Carta in scala 1:100.000 dai bordi di colore verde).

Tranne che per le attività connesse alla utilizzazione dell'area per fini militari, la sorveglianza delle “zone terrestri” è affidata al "Corpo forestale della Regione autonoma della Sardegna", eventualmente coadiuvato da personale del "Corpo forestale dello Stato" mediante appositi accordi raggiunti nelle forme di legge con il Ministero competente, previo benestare della Regione autonoma della Sardegna, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 21 della legge n. 394 del 1991.

La sorveglianza delle “zone marine” è esercitata dalle “Capitanerie di Porto”, ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dal "Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna" secondo le rispettive competenze, nonché dalle altre Forze di polizia.

(3).png)

L'Arcipelago di La Maddalena è un gruppo di "Isole" a Nord-Est della Sardegna, al largo della Costa Smeralda.

Tra le più importanti: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Santa Maria, Spargi, Budelli, Razzoli

oltre ad altre più piccole (Barettini, Mortorio, Soffi, Nibani)

Il Sistema sanzionatorio all'interno delle Aree Marine protette

Tranne che per le attività connesse alla utilizzazione dell'area per fini militari, la sorveglianza delle “Zone terrestri” è affidata al "Corpo forestale della Regione autonoma della Sardegna", eventualmente coadiuvato da personale del "Corpo forestale dello Stato" mediante appositi accordi raggiunti nelle forme di legge con il Ministero competente, previo benestare della Regione autonoma della Sardegna, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 21 della Legge n. 394 del 1991.

La sorveglianza delle “Zone marine” è esercitata dalle “Capitanerie di Porto-Guardia Costiera”, ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dal "Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna" (Cfva) secondo le rispettive competenze, nonché dalle altre Forze di polizia.

Nelle Aree marine protette sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati (art. 19, comma 3 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394):

- la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;

- l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;

- lo svolgimento di attività pubblicitarie;

- l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;

- la navigazione a motore;

- ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

Nel caso si abbia certezza che il trasgressore sia a conoscenza dei vincoli dell’area e viola le su citate disposizioni, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da € 103 a € 13.000 (art. 30, n. 1). Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reato perseguiti ai sensi degli articoli 733 (Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale) e 734 (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali) del Codice penale può essere disposto dal Giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva. Qualora l'area protetta marina NON sia segnalata in maniera conforme ai criteri AISM-IALA (di cui all'articolo 2, comma 9-bis), chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque NON sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro.

L’art. 19. n. 5 della L. 394/91 prevede - per la violazione dei divieti e dei vincoli contenuti nei decreti emanati dagli Organismi di gestione delle Aree protette – la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 € a 1.032 € (p.m.r. 50 €) di cui all’art. 30, n. 2 della L. 394/91.

Qualora l’area marina protetta NON sia segnalata in maniera conforme ai criteri AISM-IALA[1] ed il trasgressore non sia a conoscenza dei vincoli dell’area si applica la sanzione amministrativa da 25 € a 500 € (art. 30, n. 2 bis L. 394/91). Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 [3], dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

L’art. 83 del Codice della navigazione [4] “Divieto di transito e di sosta” determina le zone dove è vietata - per motivi di protezione dell’ambiente marino - la navigazione, l’ancoraggio o la sosta delle navi mercantili merci/passeggeri superiori alle 500 tsl nella fascia di mare esterna di 2 mg dai perimetri dei parchi/aree protette nazionali, marini e costieri, ex L. 979/82 e L. 394/91, e all'interno dei medesimi perimetri. E’ punito con la reclusione sino a 2 anni e multa sino a 516 € il comandante di nave nazionale o straniera che non osserva il divieto o il limite di navigazione stabiliti nell’art. 83 (art. 1102, comma 1 del Codice della navigazione).

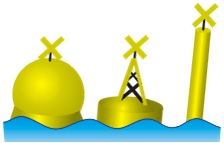

I segnali speciali - Aree Marine Protette (AMP)

[[1]] I segnalamenti marittimi ottici AISM (Association International de Signalisation Maritime) - I.A.L.A. (International Association of Lighthouse Authorities) indicano i limiti geografici delle aree protette entro i quali è vietata la navigazione. Il segnalamento (segnali cc.dd. speciali) può essere di varie forme ma comunque sempre di colore giallo. Il miraglio, se presente, è a forma di X, anch'esso di colore giallo, e l'eventuale segnalazione luminosa è gialla con qualunque caratteristica purché non si confonda con altri segnalamenti luminosi a luce bianca presenti nella stessa zona.

Sistema di Segnalamento “AISM-IALA”

I limiti geografici delle Aree marine protette [5] (AMP) entro i quali è vietata la navigazione devono essere individuati con mezzi di segnalazione conformi alla normativa AISM-I.A.L.A.

I segnalamenti marittimi ottici AISM - I.A.L.A. sono costituiti dal complesso dei segnali posti a terra o in mare per rendere più sicura e facile la navigazione costiera [6]. Servono ad indicare la presenza di pericoli, ad aiutare a riconoscere la costa, ad indicare tramite allineamento la rotta corretta, ed in generale a fornire dei punti notevoli [7] al navigante. Sono situati sulla costa, all'entrata dei porti [8], sulle dighe foranee [9], sui promontori, sugli scogli, sulle secche o galleggianti in mare.

Per la loro funzione, i segnalamenti marittimi devono essere quindi facilmente visibili ed identificabili, ed essere riportati sulle carte [10] o sui documenti nautici. Possono essere luminosi, ed essere visibili quindi anche di notte, oppure essere di utilizzo esclusivamente diurno. A volte i segnalamenti più piccoli sono dotati anche di un riflettore radar, un diedro metallico che permette ai radar [11] delle navi una loro più facile individuazione.

Ogni tipo di segnalamento possiede delle caratteristiche particolari, quali il colore e la caratteristica della luce [12] per i segnali luminosi, la forma ed il colore dei miragli, e così via, che forniscono informazioni utili al loro riconoscimento univoco ed al loro utilizzo.

Il sistema internazionale di segnalamenti AISM acronimo di Association International de Signalisation Maritime) I.A.L.A. di International Association of Lighthouse Authorities, utilizza boe, mede, dromi e segnali fissi e codificando opportunamente le caratteristiche di cui sopra, individua 5 categorie di segnalamenti:

- segnali laterali

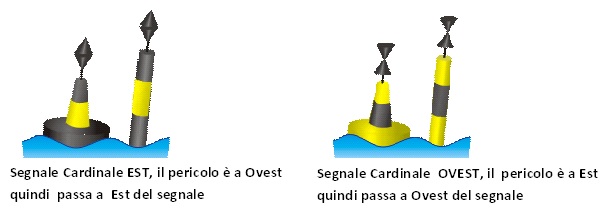

- segnali cardinali

- segnali di pericolo isolato

- segnali di acque sicure

- segnali speciali

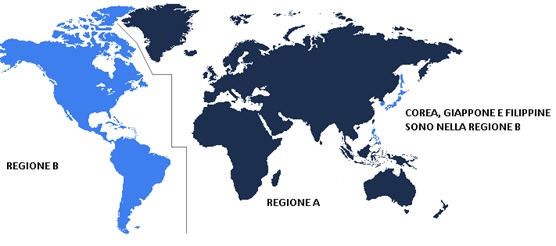

Il sistema di segnalamento I.A.L.A. è adottato in tutto il mondo, ma alcune caratteristiche dei segnalamenti sono parzialmente differenti in base allo stato in cui ci si trova. In pratica l'emisfero terrestre è stato convenzionalmente suddiviso in due grandi regioni:

- Regione A include Europa, Africa, Australia e Asia (ad eccezione di Corea, Giappone e Filippine)

- Regione B che include Americhe, Corea, Giappone e Filippine

La Regione A, della quale fa parte il Mediterraneo, comprende anche le coste dell'Atlantico Orientale, l'Oceano Indiano e gran parte del Pacifico Occidentale: è caratterizzata dall'avere, per i segnalamenti laterali, il rosso a sinistra ed il verde a dritta.

La Regione B, cui appartiene la restante parte del mondo, si differenzia per avere, sempre nei segnali laterali, il verde a sinistra ed il rosso a dritta.

Pertanto, la differenza tra le due macro Regioni sta nel colore dei segnalamenti laterali, infatti mentre nella Regione A entrando in un porto o in un canale il segnale che vediamo a destra dell'ingresso è di colore verde e quello a sinistra dell'ingresso è di colore rosso, nella Regione B i colori dei segnalamenti sono invertiti mentre gli stessi mantengono la forma originale.

Segnali Laterali

Le figure sottostanti rappresentano i "Segnali Laterali" utilizzati nella REGIONE A (che include Europa, Africa, Australia e Asia ad eccezione di Corea, Giappone e Filippine) in corrispondenza dell'ingresso di un porto, di un canale, ecc.

Le figure sottostanti rappresentano i segnali laterali utilizzati nella REGIONE A in corrispondenza di una biforcazione

ATTENZIONE

I segnali laterali utilizzati nella REGIONE B hanno i colori invertiti

I Segnali Cardinali

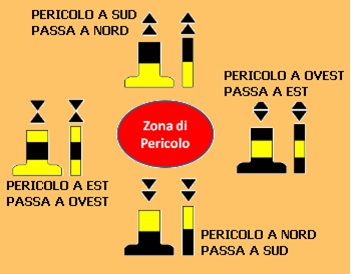

I Segnali Cardinali segnalano aree di pericolo utilizzando i 4 punti cardinali rispetto alla posizione del segnale.

Sono di colore nero e giallo, con i miragli costituiti da due coni di colore nero sovrapposti in maniera diversa per ognuno dei 4 segnali cardinali. Più precisamente:

Segnale di pericolo isolato, Segnale di acque sicure e Segnali speciali

I Segnali di pericolo isolato segnalano pericoli isolati per la navigazione (scogli, secche, ecc.) in prossimità della loro posizione, sono di colore nero con una o più fasce larghe rosse orizzontali a forma di fuso o di asta. Il miraglio è composto due sfere nere sovrapposte. Caratteristiche dell'eventuale segnalazione luminosa: luce bianca a gruppi di due lampi.

I Segnali di acque sicure indicano zone sicure per la navigazione, il segnalamento è a settori verticali rossi e bianchi, di forma sferica, a fuso o ad asta spesso con miraglio sferico di colore rosso. Le caratteristiche dell'eventuale segnale luminoso sono:

- luce bianca isofase

- luce bianca intermittente

- luce bianca a lampi lunghi (durata indicativa della luce: 2 secondi) con periodo 10 secondi

- luce bianca riproducente la lettera A (alfa) dell'alfabeto Morse

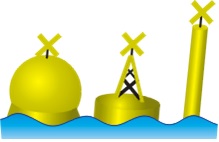

I Segnali speciali indicano cavi sottomarini, oleodotti, Aree Marine Protette (AMP) e militari ecc., il segnalamento può essere di varie forme ma comunque sempre di colore giallo.

Il miraglio, se presente, è a forma di X, anch'esso di colore giallo, e l'eventuale segnalazione luminosa è gialla con qualunque caratteristica purché non si confonda con altri segnalamenti luminosi a luce bianca presenti nella stessa zona

Zonizzazione: gradi di tutela nelle Aree marine protette

Di norma l'Area Marina Protetta (AMP) viene suddivisa in tre distinte zone a diverso grado di tutela che, pur non prevedendo un limite assoluto alle tradizionali attività legate al mare (prime fra tutte la pesca e il turismo), ne regolano lo svolgimento in base alle diverse necessità di conservazione.

Le AMP generalmente sono suddivise al loro interno in “sub-sistemi” denominati Zone A, B e C. L'intento è quello di assicurare la massima protezione agli ambienti dove il valore naturale è particolarmente accentuato, che ricadono nelle zone di riserva integrale (Zona A), attraverso regimi di tutela molto stretti.

Con le Zone B e C si crea una modularità nei livelli di protezione in modo da coniugare la conservazione dei valori naturali con la fruizione ed uso sostenibile dell'ambiente marino. Le tre tipologie di zone sono delimitate da coordinate geografiche e riportate nella cartografia allegata al Decreto Istitutivo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

In particolare:

Zona A, di riserva integrale

Zona A, di riserva integrale

La zona di riserva integrale (A) è quella in cui sono generalmente vietate le attività che possano arrecare danno o disturbo all'ambiente marino. La zona A è solitamente un’area «no entry-no take». In tale zona, di estensione limitata, sono consentite in genere unicamente le attività di ricerca scientifica e le attività di servizio. Essa garantisce, infatti, la tutela della biodiversità e il ripopolamento delle specie animali e vegetali, e pertanto prescrive, quasi sempre, il divieto di balneazione e di navigazione.

Zona B, di riserva generale

Zona B, di riserva generale

Al confine con la zona di protezione integrale si trova quella di riserva generale (B) che coniuga la conservazione dei valori ambientali con la fruizione compatibile dell'ambiente marino. In essa, in genere, sono consentite la balneazione, le visite guidate anche subacquee, la navigazione (a remi, a vela o a velocità ridotta), l'ormeggio e l'ancoraggio in zone limitate individuate dall'ente gestore. Le attività di pesca consentite si limitano generalmente alle attività professionali esercitate dai residenti, mentre la pesca sportiva, quando permessa, è regolamentata rigidamente. La pesca subacquea è rigorosamente vietata.

Le le zone B di solito non sono molto estese

(1).png)

Zona C, di riserva parziale

Zona C, di riserva parziale

Di norma la zona di riserva generale è racchiusa da una zona di riserva parziale (C) che si può considerare una fascia tampone o fascia intermedia (buffer zone) tra le zone di maggiore pregio naturalistico e i settori esterni all'AMP. In questa zona, di solito non molto estesa, i limiti d’uso sono meno pressanti e le attività antropiche sono generalmente consentite. Qui, oltre a quanto già consentito nelle altre zone, sono permesse e regolamentate dall'Organismo di gestione tutte le attività di fruizione del mare di modesto impatto ambientale, quali la navigazione delle imbarcazioni a motore (nel più dei casi a velocità ridotta), l'ormeggio, l'ancoraggio e la pesca sportiva. In zona C in genere ricade la maggior estensione dell'AMP. Occorre precisare che limiti e divieti nelle diverse Zone sono esattamente definiti e individuati dai decreti istitutivi e dai regolamenti delle Aree Marine Protette, che tengono conto delle peculiarità, caratteristiche e necessità di ciascuna.

In zona C in genere ricade la maggior estensione dell'area marina protetta.

Zonizzazione: Carta in scala 1:100.000

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

"PARCO NAZIONALE DELL’ARCIPELAGO DI LA MADDALENA"

La presente Carta in scala 1:100.000 è stata realizzata dalla cartografia ufficiale 1:25.000

allegata al D.P.R. del 17 maggio 1996

La consultazione della stessa è possibile presso la sede del Parco, in via Giulio Cesare, 7 a La Maddalena

La presente carta non può essere usata per la navigazione

Disciplina della pesca sportiva-ricreativa

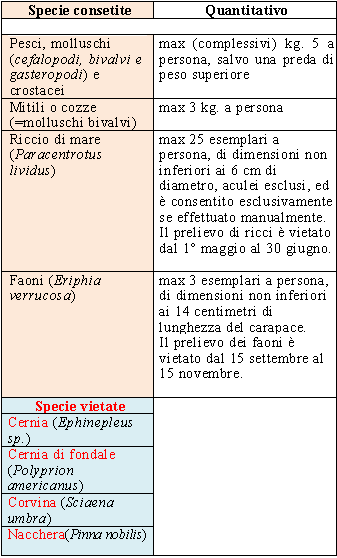

Ai sensi dell’art. 1 dell’Allegato A – Misure di salvaguardia del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena[1] – al D.P.R. 17 maggio 1996, sono consentite su tutto il territorio del Parco:

- le attività di pesca in genere (…), previa autorizzazione (SeaPass)[2] rilasciata dall’Organismo di gestione del Parco. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo di fornire dati ed informazioni relative alle attività di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio del Parco.

Attenzione !

Nel Parco sono vietate le gare di "pesca sportiva".

La vigente Ordinanza del Presidente n. 4 del 9 luglio 2007 che disciplina l’esercizio dell’attività di pesca ricreativa all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, stabilisce le regole seguenti:

Nelle Zone Ma (riserva integrale) è vietata qualunque attività di pesca ricreativa.

Nelle Zone Ma (riserva integrale) è vietata qualunque attività di pesca ricreativa.

Nelle Zone Mb (riserva generale) la pesca ricreativa può essere praticata (fatte salve eventuali disposizioni di legge più

Nelle Zone Mb (riserva generale) la pesca ricreativa può essere praticata (fatte salve eventuali disposizioni di legge più

restrittive):

a) a bordo di unità da diporto (natanti, imbarcazioni e navi)

b) da terra

c) in ambiente subacqueo (pesca sub)

Ulteriori norme riguardanti la pesca ricreativa:

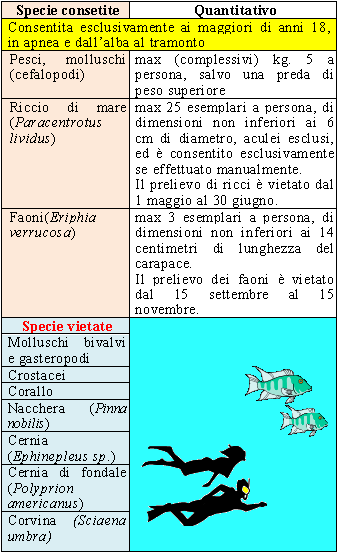

Nell’area marina del Parco è vietata qualunque forma di prelievo delle seguenti specie:

- Cernia (Ephinepleus sp.)

- Cernia di fondale (Polyprion americanus)

- Corvina (Sciaena umbra)

- Nacchera (Pinna nobilis)

- Patella Ferrosa (Patella ferruginea)

A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l’Ente parco si riserva il diritto, con successivo provvedimento e a seguito di apposito monitoraggio, di disciplinare le modalità di prelievo di specie di rilevante interesse naturalistico, con particolare riferimento alla tutela delle seguenti specie:

- Aragosta rossa (Palinurus elephas)

- Astice (Homarus gammarus)

- Cicala (Scyllarus arctus)

- Magnosa (Scyllarides latus intellettuale)[3]

- La quantità complessiva delle «prede» (pesci+molluschi+crostacei) NON può superare i 5 chilogrammi al giorno per persona, a meno che tale quantitativo non sia superato dalla cattura di un singolo esemplare.

- Il prelievo giornaliero del «Riccio di mare» (Paracentrotus lividus) N0N può eccedere il numero di 25 esemplari a persona, di dimensioni non inferiori ai 6 cm di diametro, aculei esclusi, ed è consentito esclusivamente se effettuato manualmente.

Il prelievo di ricci è vietato dal 1 maggio al 30 giugno (Decreto 7 luglio 1995). - Il prelievo giornaliero dei «Faoni» (Eriphia verrucosa) non può eccedere il numero di 3 esemplari a persona, di dimensioni non inferiori ai 14 centimetri di lunghezza del carapace.

Il prelievo dei faoni è vietato dal 15 settembre al 15 novembre.

Attenzione !

Per tutte le discipline non esplicitate all’articolo 1 dell’Ordinanza 04/2007, valgono per le attività di pesca ricreativa le disposizioni di cui al presente Disciplinare e al Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Maggio 1996, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia pesca sportiva-ricreativa (Decreto Legislativo 19 gennaio 2012, n. 4 come modificato dall’art. 39 – Capo VIII della Legge 28 luglio 2016, n. 154 sulle disposizioni in materia di pesca e acquacoltura) nonché dal previgente Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968.

Si fa riferimento anche ai Decreti ed alla normativa regionale.

Regolamento Parco Nazionale di La Maddalena

Dei “Limiti di cattura” nelle Zone Mb

[1] Il territorio del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena comprende tutte le isole e gli isolotti appartenenti al territorio del comune di La Maddalena, nonché le aree marine circostanti, ed è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:25.000 depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la Regione autonoma della Sardegna e la sede dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena.

[2] L’Autorizzazione (c.d. “SeaPass”) consiste in una card gratuita contenente tutte le tipologie autorizzative (diporto, pesca da terra, pesca da unità da diporto, pesca subacquea e immersioni). Ha validità quinquennale (con scadenza al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di rilascio) e può essere usata anche senza apporre il bollino adesivo (che non è obbligatorio) sulla unità,.

[[3] E' vietata la pesca, detenzione a bordo, trasbordo o sbarco della Magnosa (Scyllarides latus intellettuale) (Artt. 1 e 2 Decreto Regione Autonoma della Sardegna del 04.03.2010 n. 344DecA/8)

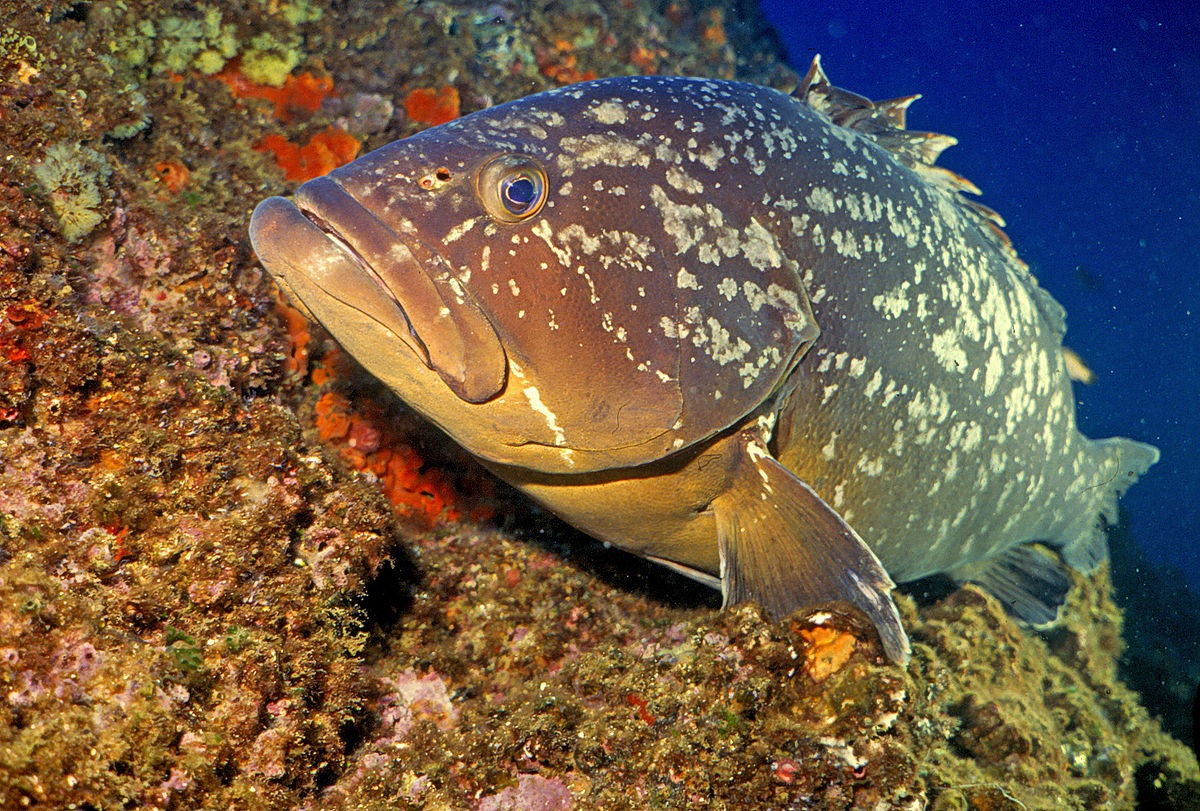

Specie protette: Cernia (Epinephelus marginatus)

La cernia conosciuta maggiormente come cernia bruna (Epinephelus marginatus), è un pesce appartenente alla famiglia dei Serranidi [13]. Vive comunemente nel Mar Mediterraneo ad una profondità variabile tra i 10 e i 50 metri (spingendosi fino ai 200), spesso vicino a fondali rocciosi e ricchi di grotte e fenditure. Gli esemplari più giovani vivono in prossimità della costa. Viene comunque incontrata anche nell'Oceano Atlantico orientale e nell'Oceano Indiano occidentale, nelle isole Britanniche e fino al Monzambico e al Madagascar. Di grosse dimensioni, fino a 140-150 centimetri per anche 60 chilogrammi di peso. Molto longeva (anche 50 anni con un'età massima stimata di 61 anni[11] [14]). È di colore bruno con macchie più chiare, tendenzialmente più scuro negli esemplari più vecchi; tipiche le macchie chiare attorno l'occhio.

Solitaria, territoriale, piuttosto schiva, anche se è documentata una certa curiosità dell'animale. Il pesce è un ermafrodita proterogino [15], che diviene maschio intorno ai dodici anni. Gli esemplari di grandi dimensioni sono pertanto tutti di sesso maschile. La riproduzione avviene durante il periodo estivo. Si nutre principalmente di molluschi, crostacei e di altri pesci.

Nel Mar Mediterraneo vivono altre specie di Epinephelus oltre alla E. marginatus come:

- E. aeneus

- E. costae

- E. caninus

E. marginatus si riconosce dalle altre per via del margine della pinna caudale arrotondato in modo convesso, per le strisce chiare laterali sulla testa e per il colore tipicamente marrone, più grigio nelle altre specie. La famiglia delle cernie mediterranee è però completata da altre due specie di cernie di genere differente: Polyprion americanus e Mycteroperca rubra, note rispettivamente come cernia di fondale e cernia rossa.

In Mediterraneo, la Cernia Bruna si trova in condizioni ottimali solo entro le aree marine protette. Nel caso fosse pescata, non può essere commercializzata se di lunghezza inferiore ai 45 centimetri.

Esemplare di Cernia bruna (Epinephelus marginatus)

Specie protette: Cernia di fondale (Polyprion americanus)

La cernia o dotto (Polyprion americanus), conosciuta maggiormente come cernia di fondale (Regolamento (CE) N. 216/2009), è un pesce di mare appartenente alla famiglia Polyprionidae che fino a poco tempo fa veniva ascritto alla famiglia dei Serranidae come le cernie propriamente dette. Il nome del genere deriva dal greco “poly”= molto e “prion” = sega, cioè è un pesce che “sega molto”, considerando il fatto che è rivestito da piccole scaglie ctenoidi cigliate,molto ruvide, per non parlare della scabrosa cresta dell’opercolo, della seghettatura del preopercolo e delle numerose spine.

La cernia o dotto (cernia di fondale) è conosciuta, nelle varie regioni italiane, con nomi dialettali divesi:

|

Liguria |

Lucerna, Lüxerna de fundo |

|

Puglia |

Dotture, Cernia fusca, Pesce de friesche, Pisci frischi, Pisci fusco |

|

Sardegna |

Gernia niedda |

|

Sicilia |

Addottu di sciumi, Addottu di furi |

|

Il nome della specie “americanus” sarebbe semplice dire che deriva da “americano”, visto che è presente, con densità variabile , sulle coste atlantiche del Nord America e del Sud America. È diffuso sia in mari tropicali che in acque fredde, infatti si ritrova nell'Oceano Atlantico dall'Islanda e Norvegia fino al Sudafrica ed anche nel Pacifico e nell'Oceano Indiano. Comunque è più comune in mari temperati e freddi piuttosto che vicino ai Tropici. Nonostante il nome è rarissima lungo le coste americane sia del nord che del sud. Il suo habitat è profondo, in genere nelle grotte a 100-200 metri di profondità, ma è stato avvistato anche 1.000 metri. Ha una predilezione per le navi affondate, dove mette su casa, tanto che gli inglesi lo chiamano “Wreck fish” cioè “Pesce dei relitti”. Gli esemplari più giovani, per allenarsi, si trovano spesso in superficie sotto assi e rottami galleggianti alla deriva. Gli adulti si rinvengono tra da 30-40 metri fino ad oltre 400 metri di profondità sia in ambienti rocciosi e sabbio-fangosi e, soprattutto, all'interno di relitti. I giovani hanno la curiosa abitudine di stazionare in piccoli branchi sotto relitti galleggianti in mare aperto (da cui il nome di cernia ombra). Il corpo è tozzo non molto schiacciato lateralmente ed è immediatamente riconoscibile dalle cernie propriamente dette a causa della bocca enorme, della mandibola che sopravanza la mascella di varie lunghezze e della caratteristica fronte concava con un'evidente gibbosità dietro l'occhio. La colorazione dei giovani sono di colore bruno violaceo, con macchie più chiare e più scure sparse e bordi delle pinne biancastri. Negli adulti il corpo assume una tinta unita brunastra, più scura sul dorso con riflessi vinosi e più chiara sul ventre con sfumature giallastre. Si riproduce in estate e cambia di sesso- I particolari biologici sono poco noti. La riproduzione ha luogo d’estate, come mostrano le retate di plancton contenenti uova pelagiche, ed i piccoli raggiungono 10 cm ad un anno di vita. Data la profondità in cui vive, non è facile dire fino a che punto questa specie sia in pericolo. Ma è evidente che pesci pregiati di grosse dimensioni, a crescita lenta, sono seriamente minacciati dalla pesca moderna, anche se in alcuni stati sono state votate misure protezionistiche. L’indice di vulnerabilità della specie segna attualmente 72 su una scala di 100.

Esemplare di cernia (Polyprion americanus),

|

Specie protette: Corvina (Sciaena umbra)

La Sciaena umbra, comunemente conosciuta come corvina, è un pesce d’acqua salata appartenente alla famiglia Sciaenidae. La corvina appartiene alla stessa famiglia dell’ombrina è ed fra le specie più prelibate. La corvina è diffusa in tutto il Mediterraneo, nel Mar Nero e nell’Atlantico orientale, a nord fino al Golfo di Biscaglia e a sud fino al Senegal. Solitamente staziona su fondali rocciosi su batimetriche comprese fra i 5 e i 50 metri; talvolta si spinge fino a -180 metri.

La corvina è un pesce con il corpo ovale sul dorso e piatto sul ventre con la pinna dorsale è divisa in due lobi e la pinna caudale è ampia e tondeggiante. Presenta una colorazione bronzea sul dorso e sui fianchi e chiare sul ventre con le pinne di colore giallo. Le pinne ventrali sono invece scure e bordate da una striscia bianca. Le labbra sono carnose e di colore bianco. Raggiunge una lunghezza di oltre 50 centimetri.

La corvina è un pesce gregario che forma anche grossi branchi, chiamati voli per il modo sinuosi di nuotare di questi pesci. La corvina è un pesce bentonico che ama vivere vicino al fondale. Predilige le zone ricche di anfratti e di posidonia dove caccia e si nasconde. Di solito piuttosto lenta nei movimenti, capace però di scatti improvvisi in caso di necessità. I maschi di questa specie producono un sordo ticchettio provocato dallo scontro fra loro dei denti faringei, rumore amplificato dalla vescica natatoria che funziona da cassa di risonanza

La deposizione avviene ad agosto.

La corvina si nutre di piccoli pesci e di crostacei.

NOME VOLGARE: Corvina. Covrolaca, corvo di scoglio, pescio corvo, cappa nigra, covrolaca (Liguria), locca (Tosacana), lodola (Marche), curviello, gattè, cuorve de mare (Puglia), curveddu niru, schifaro (Calabria), pisci acula, alaguia, aguia, serrania, aloca, corvu pisci, serrania di niuri (Sicilia), gorbagiu, corbaglio, umbrina impiriali (Sardegna), brown meagre (Inglese), corb (Francese), corvallo, corvinato (Spagnolo). skios (Greco).

Esemplare di Corvina (Sciaena umbra)

Specie protette: Nacchera (Pinna nobilis)

La Pinna nobilis, comunemente nota come nacchera, pinna comune, cozza penna o stura, è il più grande bivalve presente nel Mar Mediterraneo. In Italia viene segnalata genericamente nel Mar Ligure (Portofino) e Tirreno (Piombino), fino alle coste Settentrionali della Sardegna. In Sicilia è presente nelle Isole Egadi ed a Pantelleria.

L’aspetto è quello di una enorme cozza. Un mega mollusco dal colore marroncino conosciuto come «nacchera». È un organismo sessile che vive fissato con la parte appuntita della sua conchiglia triangolare nella sabbia o nella roccia, spesso situata in mezzo alle praterie di Posidonia oceanica, da pochi metri fino a 40 di profondità. Può raggiungere un metro di lunghezza. La sua raccolta è vietata. In ogni caso, pur essendo edule, trattandosi di un mollusco filtratore, è estremamente rischioso mangiarlo in quanto accumula assorbendoli dal mare grandi quantità di inquinanti e patogeni. Per questo motivo è stato utilizzato come indicatore dell'inquinamento marino (anche nucleare presso l’Isola di La Maddalena).

Per nutrirsi e respirare pompa l'acqua nella cavità del mantello mediante un sifone inalante e poi la emette attraverso uno esalante. Le valve hanno il margine posteriore arrotondato e presentano una ventina di coste radiali con scaglie a forma di canali. Il colore è bruno con scaglie più chiare; l'interno è bruno e lucente con la parte anteriore madreperlacea. Possono vivere più di 20 anni e raggiungere un metro di lunghezza, ma la dimensione media della conchiglia di un esemplare adulto è intorno ai 65 cm. Ha uno sviluppo abbastanza rapido nei primi anni di vita, in media di 10 cm per anno; raggiunta la maturità sessuale, intorno ai 40 cm, l'accrescimento rallenta e si assesta su circa 10 cm ogni 3 anni.

Al suo interno ospita talvolta in simbiosi crostacei decapodi, come Pontonia pinnophylax e Pinnotheres pimmotheres. Tipica l'epibiosi con organismi che si insediano sulla parte esterna del guscio quali alghe, briozoi, ascidie e spugne.

Molto simile alla Pinna rudis, da cui si distingue per l'assenza o la scarsa marcatura delle costolature sulla conchiglia.

Come tanti molluschi marini produce dei filamenti con i quali si ancora al fondo del mare. Hanno delle caratteristiche peculiari: possono raggiungere anche i 20 centimetri di lunghezza, sono molto resistenti, lucenti e hanno dei riflessi dorati. Specifiche che li hanno resi materia prima eccellente in sartoria per produrre tessuti dalle tonalità calde e vive, molto richiesti ma soprattutto costosi. Questi fili, sottili e robusti, costituiscono il materiale con cui si fabbrica il filamento detto bisso marino, utilizzato in passato specialmente in Sardegna per la tessitura di preziosi indumenti dai colori cangianti. A seguito della tutela della specie la lavorazione del bisso marino è quasi del tutto scomparsa.

Indicatore naturale dello stato di salute delle acque, la Pinna Nobilis - come anzidetto - funge anche da “filtro”, assorbendo dall’acqua sostanze inquinanti e agenti patogeni. Uno dei motivi che dovrebbe indurre a non consumare questo mollusco oltre al non meno importante pericolo di estinzione. é inserita nella lista rossa della direttiva CITES 92/43/CEE dell’Unione Europea e nei successivi aggiornamenti Direttiva 2006/105/CE tra le specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa e perciò ne è vietata la raccolta se non per scopi scientifici. La minaccia più consistente è il prelievo a scopo collezionistico ed alimentareLa specie è inserita nell’allegato II del Protocollo SPA/BIO della Convenzione di Barcellona, nell’allegato II della Convenzione di Berna e nell’allegato IV della Direttiva Habitat. Direttiva Habitat Report Nazionale art. 17 periodo 2007-2012, valutazione complessiva dello stato di conservazione: cattivo, trend stabile.

Esemplare di Nacchera (Pinna nobilis)

Specie protette: Patella Ferrosa (Patella ferruginea)

La Patella ferruginea è un mollusco gasteropode della famiglia Patellidae. È la più grande invertebrato che si può incontrare lungo le coste del Mediterraneo. Si riconosce facilmente dalla sua taglia, ma anche dal suo guscio, molto spesso e solido e segnato da creste squamose. Questo mollusco mostra una conchiglia molto spessa e di forma conica a base ovoidale. Può formare un cono abbastanza alto, simmetrico o parzialmente asimmetrico, con l’apice spostato su un lato della linea che definisce la lunghezza del guscio. Le dimensioni massime della conchiglia possono raggiungere i 10 centimetri di lunghezza. Generalmente però in natura si osservano esemplari con conchiglie di minori dimensioni. Il bordo della conchiglia è dentellato perché è definito dalla parte terminale di coste evidenti, radiali e rette, che percorrono dorsalmente il guscio sino all’apice, dove si congiungono.

La conchiglia è quasi sempre ricoperta da uno strato di incrostazioni o da altri organismi e quindi non lascia intravedere il colore di fondo, che sarebbe di fatto il colore che da origine al nome, ossia marrone o rosso ruggine. L’interno è madreperlaceo, con sfumature iridescenti negli esemplari più piccoli molluschi

Il mollusco che produce la conchiglia è molto sviluppato ed ha un piede potente per aderire agli scogli. Come le altre patelle, anche la ferruginea vive su substrati rocciosi soggetti a periodiche variazioni della marea (zona interditale). Il piede, aderendo con forza al substrato, trattiene una quantità di acqua sufficiente ad impedire la disidratazione, e consente loro di sopportare lunghi periodi di emersione.

È un organismo brucatore che si ciba di alghe che raschia sulle rocce. Per sopravvivere all’asciutto trattiene una quantità d’acqua sotto il mantello. L’animale produce anche una particolare sostanza vischiosa per far aderire meglio la conchiglia alla roccia.

La riproduzione ha inizio in primavera per proseguire sino all’autunno. La specie ha sessi separati e le larve sono planctoniche per un breve periodo sinché non si fissano ad un substrato per iniziare la vita bentonica. In realtà quest’organismo è ermafrodita proterandrico. Gli individui giovani sono maschi e possono raggiungere la maturità sessuale al raggiungimento della taglia di circa 3 centimetri di lunghezza della conchiglia. Intorno ai 5-6 centimetri di lunghezza della conchiglia generalmente cambiano sesso e diventano femmine. Attualmente questa patella viene considerata l’invertebrato a maggior rischio di estinzione.

L’areale attuale della specie è limitato a poche zone del Bacino Occidentale del Mediterraneo. Le grandi dimensioni, caratteristiche di questa specie, ne hanno fatto una cattura ambita da molti e di fatto ne hanno causato la rarefazione o l’estinzione delle popolazioni a livello locale.

In generale le patelle sono da secoli utilizzate come esca per chi pesca da terra, con canne o lenza, e per questo staccate in gran numero dagli scogli.

Anche l’inquinamento e l’antropizzazione dei litorali in alcune zone può aver influito sulla vita e sull’ecologia di questa specie.

Inoltre, tra i numerosi organismi che colonizzano il suo guscio pare vi siano anche i giovani esemplari. Se quest’abitudine ha un valore ecologico rilevante, appare ovvio come la scomparsa dei grossi esemplari possa influire anche sulla vita e lo sviluppo dei nuovi esemplari.

È il principale invertebrato marino a rischio di estinzione, presente nel Mediterraneo. Il suo habitat è costituito dalle rocce del piano mesolitorale. Decimata dalla pesca a piedi (è utilizzata come esca) e dall'inquinamento, oggi esiste solo in Corsica, Sardegna, Marocco, Algeria e nel sud della Spagna

Esemplare di Patella Ferrosa (Patella ferruginea)

Specie di rilevante interesse naturalistico: Aragosta mediterranea (Palinurus elephas)

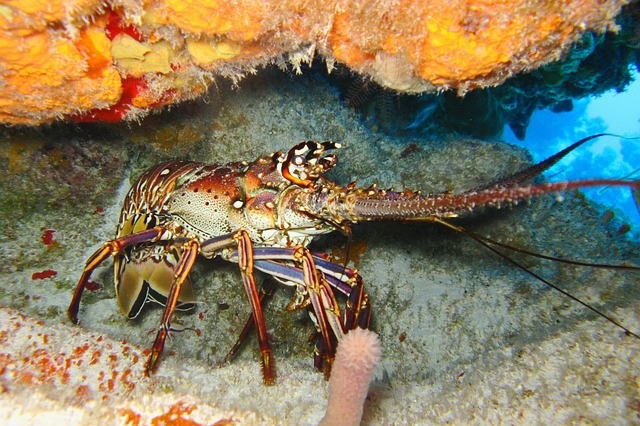

L'Aragosta mediterranea (Palinurus elephas) è un crostaceo dell’ordine Decapoda che vive nei fondali del mar Mediterraneo e dell’Oceano Atlantico orientale.

È una specie gregaria, vive nei fondali rocciosi dai 15 metri fino ai 200 metri di profondità dove si riunisce in gruppo per colonizzare un’area che non lascerà fino alla fine della sua vita. Ha una taglia medio-grande con una lunghezza media di 20–40 cm e massima di 50 cm ed un peso fino a 8 kg. Il corpo è di forma sub-cilindrica, rivestito da una corazza che durante la crescita cambia diverse volte per ricrearne una nuova. Il carapace è diviso in due parti - il cefalotorace (parte anteriore) e l’addome (parte posteriore) - con una colorazione da rosso-brunastro a viola-brunastro ed è cosparso di spine a forma conica.

L'addome è formato da 6 segmenti mobili, ed è dotato di un minuscolo pungiglione. Anteriormente presenta due antenne più lunghe del corpo, ripiegate all'indietro, gialle e rosse a tratti, che hanno la funzione di organi sensoriali e di difesa; sulla fronte sono anche presenti due spine divergenti a V. L'ultimo segmento del pleon, il telson, assieme ai pleopodi del sesto segmento, forma il ventaglio caudale, utile per il nuoto. Possiede diverse zampe, ma solo una parte viene utilizzata per camminare. Essendo un Palinuro non possiede zampe chelate: l'aragosta viene spesso confusa con l’astice che invece le ha ed assomiglia molto all'aragosta. Si nutre di plancton, alghe, spugne, vermi marini, piccoli crostacei sia vivi che già morti. La riproduzione avviene a fine estate e in inverno nascono le larve, le quali raggiungono subito i fondali che le ospiteranno per il resto della loro vita.

L'alto contenuto di emocianina dà alla loro emolinfa - circolazione comune di sangue e linfa - la colorazione viola, la quale però è mantenuta soltanto quando l'aragosta resta in profondità. Alla luce del sole o in superficie il colorito viola svanisce. Nei mari tropicali dei Caraibi è possibile assistere a vere e proprie migrazioni di questa specie, che si spostano in fila indiana, in branchi molto numerosi. I motivi di questa migrazione sono ancora sconosciuti.

Nel bacino del Mediterraneo si trovano altre due specie simili:

- Palinurus mauritanicus, che ha una colorazione più verso il rosa e vive a profondità maggiori (180–600 m)

- Palinurus regius, che ha una colorazione più verso il verde.

E’ una specie protetta inclusa nell'Appendice III della Convenzione di Berna.

Esemplare di Aragosta mediterranea (Palinurus elephas)

Specie di rilevante interesse naturalistico: Astice (Homarus gammarus)

L’astice (Homarus gammarus) (Regolamento (CE) N. 1638/2001 e Regolamento (CE) N. 216/2009 e Regolamento (CE) N. 218/2009 e Decisione di Esecuzione (UE) 2016/1251), conosciuto anche come "astice europeo" e con i nomi locali di Elefante di mare, Lupicante, Lupo di mare, è un crostaceo decapode appartenente alla famiglia Nephropidae. È molto simile all'astice americano (Homarus americanus).

Di colore bluastro, con chiazze gialle sul dorso e ventre chiaro, possiede due paia di antenne, un paio lunghe e uno corte e 8 zampe locomotrici, oltre a 2 chelate, di cui una più grande e una più piccola, per poter svolgere meglio compiti diversi. Il carapace è liscio e incavato, possiede due spine, situate vicino agli occhi. Può raggiungere il mezzo metro di lunghezza, ma gli esemplari comuni misurano dai 30 ai 40 cm. Al contrario di quanto spesso si crede, l'astice non è strettamente imparentato con l’aragosta, che appartiene a un altro genere e anche a una famiglia diversa, quella dei Palinuridi. L'astice è presente nelle zone orientali dell' Oceano Atlantico, dalla Norvegia nord-occidentale fino alle Azzorre e al Marocco. La sua presenza è comune in tutto il Mediterraneo e a nord-ovest del Mar Nero, ma non nel Mar Baltico. Questo crostaceo vive attaccato alle rocce sottomarine, tra i 50 ed i 150 metri di profondità nascosti sotto grossi massi.

Aragosta ed astice hanno caratteristiche simili ed il loro riconoscimento non è per nulla difficile. Sono le chele (o zampe chelate), presenti solamente nell’astice a differenziare i due crostacei. Le chele sono due appendici molto sviluppate che servono all’animale per catturare le sue prede, utilizzate come arma di difesa e addirittura come “apribivalvi”.

Esemplare di astice (Homarus gammarus)

Specie di rilevante interesse naturalistico: Cicala di mare (Scyllarus arctus)

La Cicala di mare o magnosella o batti batti (Scyllarus arctus) è un crostaceo decapodo della famiglia dei Scyllaridae. Da 10 ai 15-16 centimetri di lunghezza, non adatta al nuoto. Corpo appiattito, con antenne piatte a paletta, leggermente violacee sui bordi e frastagliate. Carapace bruno, scaglie e spine gialle.

La magnosella (Scyllarus arcuts) è molto simile alla magnosa, ma le sue dimensioni sono di molto inferiori. Per distinguere gli esemplari delle due specie si può ricorrere all’osservazione delle antenne allargate, il cui margine appare liscio nella magnosa e con lobi leggeri ma visibili nella magnosella. Inoltre la magnosella può abitare le stesse zone e gli stessi fondali della magnosa per cui gli esemplari giovani di magnosa possono creare una certa confusione. D’altro canto gli esemplari giovani di magnosa sono rarissimi ed è, per qualche strano motivo o forse perché probabilmente vivono in acque profonde, che è quasi impossibile incontrarli, per cui non si dovrebbe ingenerare confusione di fronte a piccoli esemplari, con questa logica, praticamente solo magnoselle.

La Magnosa mostra un guscio con granulazioni evidenti e ricco di peluria, colorazione chiara marroncino quasi uniforme sul dorso e giallo sul ventre. Le sue antennule appaiono viola e la parte dorsale del primo somite addominale presenta una macchia rossa ben evidente. La Magnosella è sovente più scura, bruno scuro sino a nerastro, con linee trasversali arancio rosse nei somiti addominali e le zampe anellate di blu. Mostra inoltre tre spine sulla parte anteriore del carapace, mentre la magnosa mostra nella stessa zona alcuni grossi tubercoli rialzati e irregolariComune nel Mar Mediterraneo, nel Mar di Marmara, sulle coste del Marocco, Azzorre, Isole Canarie, segnalata anche sulle rive portoghesi. Dai 5 ai 50 metri di profondità. È una specie rara, protetta in Italia poiché sensibile alla pesca ed all'inquinamento. Molto simile alla Scyllarides latus (magnosa), con cui viene confusa, anche se le dimensioni della S. latus sono decisamente più considerevoli. Altro segno di differenziazione è il margine delle antenne, frastagliato nella S. arctus e liscio nella magnosa.

Esemplare di Cicala di mare o magnosella (Scyllarus arctus)

Specie di rilevante interesse naturalistico: Cicala grande di mare o magnosa (Scyllarides latus)

La cicala grande di mare o magnosa (Scyllarides latus) è un crostaceo decapodo della famiglia dei Scyllaridae. Uno dei crostacei di più grandi dimensioni del Mar Mediterraneo (fino a 45 centimetri per un peso anche superiore ai 2 chilogrammi), Nel Mediterraneo si trova con una certa continuità, ma è abbastanza rara lungo tutte le coste e non è segnalata nell’Adriatico Settentrionale. Si incontra in Libano, Turchia, Grecia, Bosnia, Montenegro, Macedonia , Italia con Sardegna e Sicilia ma non alto adriatico, Albania, Cipro, Malta, Francia e Corsica, Spagna e Baleari, Israele, Palestina, Siria, Gibilterra. La è segnalata anche in Egitto, Libia, Algeria, Marocco e Tunisia.

Ha le antenne anteriori dalla caratteristica forma piatta, con bordi ondulati e lisci. Il carapace è a forma di parallelepipedo, di colore bruno-grigio. È una specie tipicamente notturna. Comune nel Mar Mediterraneo (tranne nord Adriatico), vive su fondali rocciosi dai 10 ai 100 metri di profondità. È una specie rara, protetta in Italia. Molto simile alla Scyllarus arctus (magnosella), con cui viene confusa, anche se le dimensioni della magnosella sono decisamente minori.

La magnosa è un crostaceo che può raggiungere dimensioni notevoli, con esemplari eccezionali che possono superare i 40 centimetri di lunghezza, e per questo, vista anche la bontà delle sue carni, è stato ricercato con frequenza da diverse categorie di pescatori. Più comunemente le grosse magnose raggiungono al massimo i 30 centimetri di lunghezza, con un carapace, che ricopre il cefalotorace, lungo circa 10-12 centimetri. Anche il peso può essere rilevante e incentivante per i pescatori perché la magnosa può superare il chilogrammo e sfiorare il chilo e mezzo e, in alcuni rari esemplari, anche i due chilogrammi. Le antenne sono ampie “palette” ben evidenti e disposte in avanti o appena inclinate verso il basso. Uno dei segmenti antennali (4°) mostra alcuni denti irregolari corti e medi, e una punta abbastanza allungata. La punta o dente si trova esternamente e anteriormente al segmento. Questa è solitamente ripiegata al di sopra del piano del segmento dell’antenna. L’ultimo segmento anteriore mostra invece bordi lisci e arrotondati. Il carapace è massiccio e a forma squadrata e anteriormente mostra il bordo retto, con un rostro poco in rilievo. Ai lati mostra una sorta di carenatura, con tanti dentelli.

La sua superficie è ricca, soprattutto lungo la linea mediana, di granuli e di tubercoli irregolari (alti e bassi) piuttosto grossi e vistosi, con alla base alcuni peli. Anche i segmenti dell’addome sono ricoperti da tubercoli e protuberanze,

appaiono ben arcuati e non mostrano solchi sulla superficie. Questo crostaceo vive anche su substrato sabbioso, ma si incontra più spesso su quello roccioso, ricco di anfratti e spaccature, come quello che ospita il coralligeno.

La notte invece si sposta sul fondale alla ricerca di molluschi, soprattutto patelle, che sembrerebbe possa staccare con le antenne a paletta per poi mangiarle, ma anche mitili, ostriche e gasteropodi. Sembrerebbe che con le antenne possa rilevare ed individuare prede anche sotto strati sottili di sedimenti. Una volta individuata la preda, la magnosa utilizza le punte (dattili) delle zampe per scardinare i gusci, soprattutto dei bivalvi.

Questi crostacei si alimentano soprattutto nelle stagioni favorevoli e calde e molto meno nella stagione invernale. Nelle varie fasi di sviluppo le magnose, come altri crostacei, sono prede ambite di diversi predatori. Tra essi soprattutto alcuni pesci diurni come il pesce balestra (Balistes carolinensis) particolarmente vorace di esemplari di questa specie.

Possono catturare le magnose anche le cernie brune (Epinephelus marginatus) e forse i grossi polpi, capaci di predare le magnose in cattività.

Non avendo chele utili per la difesa, la magnosa potrebbe utilizzare le estremità delle zampe che mostrano una punta robusta. Questo però non avviene e questo crostaceo, una volta aggredito, riesce solo ad ancorarsi proprio con le zampe al substrato oppure prova a nuotare via dall’aggressore con movimenti di addome e coda.

Esemplare di Magnosa (Scyllarides latus)

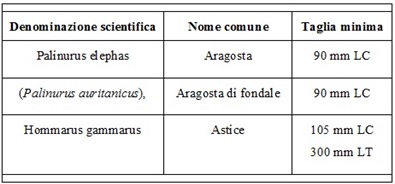

Disciplina della pesca dell’Aragosta, dell’Aragosta di fondale, dell’Astice e della Granseola in Sardegna

Decreto N. 1916/Deca/46 del 29.08.2016

(Sintesi)

Oggetto: Disciplina della pesca dell’Aragosta (Palinurus elephas), dell’Aragosta di fondale (Palinurus auritanicus), dell’Astice (Homarus gammarus) e della Granseola (Maja squinado). Disposizioni per la tutela degli stock e per il trasporto, la detenzione e l’immissione sul mercato di prodotti vivi pescati nel mare territoriale della Sardegna – Abrogazione del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 2102/DecA/87 del 11.08.2010 - Modifiche al Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 412 del 26.05.1995 - Deroga temporanea

DECRETA

Art. 1

1. Nel mare territoriale della Sardegna la pesca dell’Aragosta (Palinurus elephas), dell’Aragosta di fondale (Palinurus mauritanicus), dell’Astice (Hommarus gammarus) e della Granseola o granceola (Maja squinado) è vietata dal 1° Settembre di ogni anno alla fine del mese di Febbraio dell’anno successivo.

2. […]

3. Le femmine delle specie di cui al comma 1 del presente articolo di qualsiasi lunghezza “recanti uova sotto l’addome” devono essere rigettate in mare.

4. In conformità al Reg. (CE) n. 1967/2006 (Allegati III e IV) le taglie minime di riferimento, sono riportate nella Tabella sottostante:

LC = lunghezza del carapace

LT = lunghezza totale

Art. 2

1. Il trasporto, la detenzione, l’immissione sul mercato di esemplari vivi di aragosta (Palinurus elephas), di aragosta di fondale (Palinurus mauritanicus), di astice (Hommarus gammarus) e di granseola o granceola (Maja squinado) pescati nel mare territoriale della Sardegna entro il 31 agosto di ogni anno sono consentiti sino al successivo 30 settembre a condizione che vengano rispettate le ulteriori disposizioni di cui all’articolo 3 del presente decreto.

2. [...]

Art. 3

1. Entro il 1 settembre di ogni anno, gli esemplari vivi di aragosta (Palinurus elephas), aragosta di fondale (Palinurus mauritanicus), astice (Hommarus gammarus) e granseola o granceola (Maja squinado) pescati nel mare territoriale della Sardegna in attesa dell’immissione sul mercato devono essere “marcati” mediante l’applicazione di etichette fisse riportanti un numero progressivo univoco e la data di marcatura.

2. […].

3. L’operazione di marcatura è a cura dell’operatore (persona fisica o giuridica) che detiene gli individui delle specie in oggetto pescati nel mare territoriale della Sardegna per l’immissione sul mercato (detenzione di alimenti a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta).

4. L’operatore, compila inoltre una scheda, secondo il modello allegato al presente decreto (Allegato A), che riporta un numero progressivo, gli estremi del documento di tracciabilità ai sensi della normativa vigente in materia di tracciabilità dei prodotti della pesca, la data della marcatura e i seguenti elementi identificativi dell’esemplare: sesso, peso, lunghezza totale, lunghezza carapace.

5. La scheda di cui al comma 4 del presente articolo è inviata via fax (al numero 0706062516) o via posta elettronica certificata al Servizio pesca e acquacoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale entro il primo giorno di divieto di pesca di ogni anno. La scheda ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.; l’operatore è obbligato a tenere a disposizione degli Organi di controllo copia della scheda di cui sopra, trasmessa al Servizio pesca e acquacoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale. Gli organi di controllo effettuano apposite verifiche delle dichiarazioni contenute nelle schede compilate.

Art. 4

1. Dal 1° al 30 settembre di ogni anno sono vietati il trasporto, la detenzione e la commercializzazione di esemplari vivi di aragosta (Palinurus elephas), di aragosta di fondale (Palinurus mauritanicus), di astice (Hommarus gammarus) e di granseola o granceola (Maja squinado) pescati nel mare territoriale della Sardegna entro il 31 agosto di ogni anno, privi della marcatura di cui all’articolo 3 del presente decreto e per i quali non sia possibile operare il riscontro con le schede trasmesse al Servizio pesca e acquacoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale entro il 1 settembre di ogni anno.

2. […]

Art. 5

1. È istituito il giornale di pesca dell’aragosta e dell’astice di cui al modello allegato al presente decreto per farne parte integrante (Allegato B), contenente per singola specie i dati relativi alle giornate di prelievo, alle aree di pesca - da indicare utilizzando la codifica riportata nella cartografia allegata (Allegato C) – all’attrezzo di pesca utilizzato e ai dati biometrici e biologici di ogni esemplare (l’allegato D illustra come effettuare la determinazione del sesso); tale giornale non sostituisce il giornale di pesca previsto dal regolamento CE n. 1224/2009 per le unità di LFT ≥a 10 m.

2. Il giornale di pesca dell’aragosta e dell’astice (scaricabile dal sito istituzionale e stampare) deve essere compilato per ogni giornata di pesca prima dello sbarco del prodotto, firmato dal comandante dell’unità da pesca e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.

3. Entro 15 giorni dalla fine della stagione di prelievo, il giornale di pesca dell’aragosta e dell’astice deve essere consegnato o inviato al Servizio pesca e acquacoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale via fax (al numero 0706062516) o via pec (all’indirizzo agricoltura@pec.regione.sardegna.it [16]) 4. […]

Art. 6

1. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 7

1. Il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2102/DecA/87 del 11 agosto 2010 recante “disciplina della pesca dell’aragosta (Palinurus elephas), dell’aragosta di fondale (Palinurus mauritanicus), dell’astice (Homarus gammarus) e della granseola o granceola (Maja squinado). disposizioni per la tutela degli stock e per il trasporto, la detenzione e l’immissione sul mercato di prodotti vivi pescati nel mare territoriale della Sardegna” è abrogato.

[…]

Aragosta (Palinurus elephas)

Astice (Hommarus gammarus)

Granseola o granceola (Maja squinado)

Divieto di pesca della “Cicala di mare” in Sardegna

Decreto N. 344/Deca/8 Del 04.02.2010

Oggetto: Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 412 del 10 maggio 1995 concernente “Disciplina dell’attività di pesca: dimensione dei pesci, molluschi e crostacei” – art. 6 – divieto di pesca, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto e commercializzazione della Cicala di mare o magnosa (Scyllarides latus).

DECRETA

Art. 1

- Nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna è vietata la pesca della cicala di mare o magnosa (Scyllarides latus) sino all’adozione di una disciplina organica che regolamenti il prelievo delle specie che necessitano adeguate misure di protezione.

Art. 2

- È vietata la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco nonché la detenzione a terra, il trasporto e la commercializzazione di esemplari di cicala di mare o Magnosa (Scyllarides latus) pescati nel mare territoriale della Sardegna.

Art. 3

- L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Decreto comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 10, comma 1 del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e l’applicazione delle sanzioni accessorie di cui all’articolo 12 dello stesso D.lgs.

- L’Amministrazione regionale e le Autorità pubbliche preposte al controllo, svolgono i compiti di controllo, amministrativo e in loco, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Cicala di mare o magnosa (Scyllarides latus).

Calendario della pesca del “Riccio di mare” in Sardegna

Calendario della pesca del Riccio di mare (Paracentrotus lividus) per la stagione 2017/2018 - Decreto nr. 2836/DecA/58 del 14 novembre 2017 come modificato dal Decreto nr. 925/DecA/18 del 11 aprile 2018) del Servizio pesca e acquacoltura dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma Agro-Pastorale della Regione Sardegna - stabilisce che:

- Chi può pescare e come...

(Art. 1)

La pesca del riccio di mare è consentita:

a) ai pescatori marittimi professionali, iscritti nel Registro dei pescatori marittimi, esclusivamente da unità da pesca (pescherecci) mediante l’attrezzo denominato “specchio” (o battiscopio) e “asta tradizionale” (chiamata “cannuga”), anche con l’ausilio del coppo;

b) ai pescatori professionali subacquei, in possesso di autorizzazione per la pesca subacquea professionale, in apnea o con l’uso di apparecchi ausiliari per la respirazione, esclusivamente a mano o con l’ausilio di qualsiasi strumento corto atto a staccare il riccio dal substrato;

c) ai Soggetti che esercitano la pesca sportiva o ricreativa, in immersione o in apnea - senza l’uso di apparecchi ausiliari per la respirazione.

(Art. 2).

È vietata la raccolta del riccio di mare mediante attrezzi trainati con unità - tali attrezzi non possono essere utilizzati né detenuti a bordo - o anche a mano mediante mezzi meccanici (strumenti in ferro), ivi compresi i rastrelli

- Taglia minima e quantitativi prelevabili.

(Art. 3)

1.La taglia minima di cattura è di 50 mm esclusi gli aculei. Ogni esemplare di taglia inferiore prelevato in qualsiasi circostanza, da qualunque tipologia di unità e da qualsiasi categoria autorizzata alla pesca, anche non appartenente a quella dei pescatori professionali, deve essere immediatamente rigettato in mare.

2. È vietata la detenzione, il trasporto e la commercializzazione di esemplari di taglia inferiore a quella prescritta al comma 1.

(Art. 4)

1. Il pescatore professionale subacqueo, se accompagnato da assistente a bordo dell’unità, può raccogliere giornalmente esemplari per 4 ceste (dimensioni: altezza 35 cm, lunghezza 60 cm, larghezza 50 cm) equivalenti, per due unità lavorative, a circa 2000 esemplari. Se il pescatore professionista non è accompagnato da un assistente può raccogliere giornalmente esemplari per 2 ceste pari a circa 1000 ricci.

2. Ciascuna unità d’appoggio, in conformità a quanto previsto nella relativa Licenza di pesca, può essere utilizzata al massimo da due pescatori professionali subacquei; in tal caso i pescatori professionali subacquei, se accompagnati da assistente a bordo dell’unità, possono raccogliere giornalmente esemplari per 7 ceste, equivalenti per tre unità lavorative, a circa 3.500 esemplari.

3. Il pescatore marittimo professionale è tenuto a rispettare gli stessi gli stessi quantitativi massimi prelevabili previsti per il pescatore subacqueo professionale, di cui al comma 1.

4. Il pescatore sportivo o ricreativo può raccogliere un numero massimo di 50 ricci al giorno ed esclusivamente per consumo personale.

(Art. 5)

1. Le prescrizioni di cui al presente decreto devono essere osservate anche all’interno delle Aree Marine Protette, delle aree SIC e delle ZPS[[1]], fermo restando il rispetto delle ulteriori limitazioni contenute nei relativi regolamenti e/o piani di gestione.

(Art. 6)

1. Nell’esercizio dell’attività di prelievo del riccio di mare, i pescatori subacquei professionali e quelli marittimi professionali sono tenuti all’osservanza delle vigenti disposizioni di legge ed amministrative in materia igienico-sanitaria e di tracciabilità sulla detenzione, la conservazione, la commercializzazione e la somministrazione al pubblico dei prodotti della pesca secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia.

2. Nello svolgimento dell’attività di prelievo del riccio di mare i pescatori subacquei professionali e quelli marittimi professionali assicurano il rispetto dell’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

(Art. 7)

1. La pesca del riccio di mare (Paracentrotus lividus) per la stagione 2017/2018 è consentita dal 15 novembre 2017 al 15 aprile 2018.

2. Per l’intera durata della stagione di pesca, è vietato da parte del pescatore marittimo professionale e del pescatore professionale subacqueo il prelievo di esemplari di riccio di mare nel giorno di domenica, ad eccezione dell’area ricompresa nel compartimento marittimo di Porto Torres (ovvero dall’estremità nord esclusa della spiaggia di Rena Majore a Porto Tangone incluso) nella quale il divieto di prelievo è fissato per il giorno di lunedì.

3. Il prelievo degli esemplari di riccio di mare e le operazioni di sbarco sono consentiti esclusivamente dalle ore 6.00 sino alle ore 13.00; l’impossibilità di rispettare l’orario di sbarco, nel caso di comprovato e giustificato motivo di impedimento, deve essere tempestivamente comunicata all’Autorità marittima competente.…;

4. Il pescatore sportivo o ricreativo può raccogliere esemplari solamente nei giorni di sabato, domenica e festivi durante il periodo consentito dal calendario.

5. […]

- Compilazione della scheda di prelievo

(Art. 8)

1. Al pescatore subacqueo professionale e marittimo professionale che svolga l’attività di pesca del riccio di mare è fatto obbligo:

a) di comunicare giornalmente, prima dell’inizio delle operazioni di pesca, l’area (zona) di prelievo, l’orario stimato di inizio e di fine delle operazioni di pesca all’Autorità marittima competente…;

b) di compilare giornalmente in tutte le sue parti immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di pesca o di sbarco e tenere a disposizione degli Organi di vigilanza il Giornale di pesca del riccio di mare di cui al modello riportato nell’allegato A al Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 325/DecA/19 del 26 marzo 2014;

c) di ritirare, prima dell’inizio dell’attività di pesca del riccio di mare, il Giornale di pesca del riccio di mare presso il Servizio pesca e acquacoltura dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale o presso gli uffici dell’Agenzia regionale di competenza.d) di restituire il giornale di pesca del riccio di mare al Servizio dell’Amministrazione regionale competente in materia di pesca e acquacoltura (Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale via Pessagno 4, 09126 Cagliari, entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura della stagione di pesca del riccio di mare anche per il tramite degli uffici dell’Agenzia regionale di competenza.

2. Una copia del giornale di pesca del riccio di mare, relativa a ciascun mese di prelievo, deve essere trasmessa entro la fine del mese di febbraio al Servizio pesca e acquacoltura dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale) via fax (al numero 0706062516) o via posta elettronica certificata (all’indirizzo agricoltura@pec.regione.sardegna.it) e per conoscenza via fax all’Autorità Marittima di competenza (per la Direzione marittima di Cagliari al numero 070 60517218, per quella di Olbia al numero 0789 563639 o via mail (dm.cagliari@pec.mit.gov.it [17] o cagliari@guardiacostiera.it [18] dm.olbia@pec.mit.gov.it [19] o olbia@guardiacostiera.it).

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo integrano le ulteriori disposizioni di legge vigenti.

(Art. 9)

1. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

2. L’avvenuta contestazione della violazione delle disposizioni di cui all’art. 7 comma 1 e comma 2 (in merito al periodo di pesca consentito) comporta la sospensione immediata dell’autorizzazione alla pesca subacquea professionale per la durata di un anno a decorrere dalla data del provvedimento di sospensione, ferma restando la previsione di mancato rinnovo dell’autorizzazione, ai sensi dell’art 6 comma 1 del Decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 e ss.mm.ii., a seguito del definitivo accertamento della violazione.

3. La violazione delle disposizioni di cui:

- all’art. 3 (in merito alla taglia minima di cattura), nel caso in cui gli esemplari sotto-taglia prelevati siano un quantitativo superiore al 20 % del pescato totale;

- all’art. 4, comma 1 (in merito ai quantitativi massimi prelevabili) nel caso in cui il quantitativo prelevato ecceda del 20% rispetto ala quantità massima consentita;

- all’art. 7, comma 3 (in merito all’orario consentito di prelievo e di sbarco), salvo i casi di comprovato e giustificato motivo di impedimento;

comportano la revoca dell’autorizzazione alla pesca subacquea professionale.

4. Il mancato rispetto di quanto prescritto all’art. 8 comma 1 (in merito all’obbligo di comunicazione dell’attività di prelievo, di compilazione giornaliera, di ritiro e di restituzione del giornale di pesca del riccio di mare) nel caso in cui la violazione riguardi l’intera stagione di prelievo comporta la revoca dell’autorizzazione alla pesca subacquea professionale.

5. I soggetti che sono incorsi nella reiterata violazione delle vigenti disposizioni relative alla pesca del riccio di mare non potranno conseguire l’autorizzazione alla pesca subacquea professionale di cui al decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 e ss.mm.ii.

6. Le Autorità preposte vigilano affinché siano osservate le disposizioni contenute nel presente decreto.

Riccio di mare (Paracentrotus lividus)

[[1]] Siti di Importanza Comunitaria (SIC) fanno parte della principale strategia europea per la conservazione della natura, la Direttiva Habitat (CE 1992/43). I SIC sono aree strategiche per la tutela di habitat di importanza europea, cioè quegli habitat naturali e semi-naturali che rischiano di scomparire o che sono legati a specie [20] animali o vegetali minacciate da estinzione. I SIC della Sardegna sono 91, e includono una superficie complessiva di circa 475.000 ettari, pari al 19,7% della superficie regionale. I SIC attendono di essere convertiti in Zone Speciali di Conservazione (ZSC) da parte della Regione.

Le zone di protezione speciale (ZPS), sono zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione dell'avifauna [21], finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione di idonei habitat [22] per la conservazione e gestione delle popolazioni di uccelli selvatici migratori [23]. Tali aree sono state individuate dagli stati membri dell'Unione europea [24] (Direttiva 79/409/CEE nota come Direttiva Uccelli [25] e assieme alle zone speciali di conservazione [26] costituiscono la Rete Natura 2000 [27].

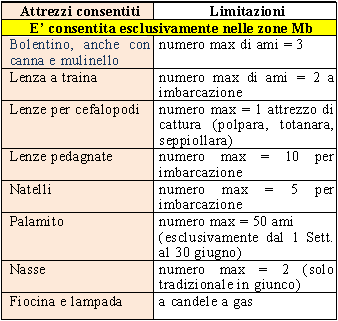

Pesca ricreativa da unità da diporto: sistemi di pesca

Lo svolgimento di attività di pesca a bordo di unità da diporto (navi, imbarcazioni e natanti) è consentito nelle  Zone Mb (riserva generale), ai soli Soggetti residenti nel Comune di La Maddalena e ai nativi dello stesso Comune, purché muniti di apposito “contrassegno nominale” (SeaPass) e non cedibile a terzi rilasciato a titolo gratuito dall'Ente gestore. I minori di anni 16 non sono tenuti a munirsi del contrassegno;

Zone Mb (riserva generale), ai soli Soggetti residenti nel Comune di La Maddalena e ai nativi dello stesso Comune, purché muniti di apposito “contrassegno nominale” (SeaPass) e non cedibile a terzi rilasciato a titolo gratuito dall'Ente gestore. I minori di anni 16 non sono tenuti a munirsi del contrassegno;

Attenzione !

Ai Soggetti non residenti o nativi nel Comune di La Maddalena è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività di pesca da unità da diporto, fatte salve le seguenti disposizioni:

E’ consentito lo svolgimento dell’attività di pesca da unità da diporto previa autorizzazione (SeaPass):

- ai residenti nel Comune di Palau;

- ai proprietari di abitazione ubicata nel Comune di La Maddalena;

- ai lavoratori o militari di stanza a La Maddalena con contratto o destinazione non inferiore ad un anno;

- ai possessori di un posto barca per almeno 4 (quattro) mesi, presso strutture portuali autorizzate nel Comune di La Maddalena, o che abbiano affidato l’unità non destinata a nessun tipo di attività commerciale per rimessaggio o guardiania a cantieri locali.

- La pesca “da unità da diporto” è consentita esclusivamente con i seguenti attrezzi:

- bolentino, anche con canna e mulinello, a non più di 3 (tre) ami;

- lenza a traina a non più di 2 (due) traine per unità;

- lenza per cefalopodi con non più di 1 (uno) attrezzo di cattura (polpara, totanara, seppiolara);

- natelli, non più di 5 (cinque) per unità;

- lenze pedagnate, non più di 10 (dieci) per unità;

- palamito a non più di 50 (cinquanta) ami, esclusivamente dal 1 settembre al 30 giugno;

- nasse, solo tradizionali in giunco, non più di 2 (due);

- fiocina e lampada a candele a gas.

- Non è consentito l'utilizzo di fonti luminose, fatta eccezione per la "lampada a candele a gas" consentita esclusivamente con l’uso della fiocina.

Regolamento Parco Nazionale di La Maddalena

Delle attività di pesca “da unità da diporto” nelle Zone Mb

Limitazione di cattura

Il singolo pescatore ricreativo può catturare giornalmente da unità da diporto:

a. Pesci

b. Molluschi (cefalopodi, bivalvi e gasteropodi)

c. Crostacei

La quantità complessiva delle “prede” (pesci+molluschi+crostacei)[[1]] NON può superare i 5 (cinque) Kg al giorno per persona, a meno che tale quantitativo non sia superato dalla cattura di un singolo esemplare.

- Per non essere sanzionato dagli Organi preposti al controllo, ad esempio, il pescatore ricreativo può catturare giornalmente in un’unica battuta:

- o 5 Kg di prede (pesci+polipi)

- o un esemplare di 5 Kg (es. dentice)

- oppure 4,99 Kg di prede (pesci+polipi) + un esemplare di 8 Kg (es. spigola)..

d. Faoni (Eriphia verrucosa) il prelievo giornaliero:

- non può eccedere il numero di 3 (tre) esemplari a persona, di dimensioni non inferiori ai 14 centimetri di lunghezza del

carapace.

Il prelievo dei faoni (granchi) è consentito dal 16 novembre (compreso) al 14 settembre (compreso); è vietato dal 15 settembre al 15 novembre.

Attenzione !

Da unità da diporto è vietata la cattura del “Riccio di mare“ (Paracentrotus lividus) [[2]]

Nei periodi di “fermo biologico” stabiliti dalla Regione Sardegna, la pesca ricreativa da unità da diporto può essere ulteriormente disciplinata dalle disposizioni stabilite dall’Ente Parco.

Attenzione !

Per quanto attiene lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa a bordo di “Unità da diporto”, non esplicitate all’Articolo 1 dell’Ordinanza 04/2007, nelle  Zone Mb (riserva generale) del Parco Nazionale di La Maddalena valgono le disposizioni delle Leggi vigenti in materia pesca ricreativa:

Zone Mb (riserva generale) del Parco Nazionale di La Maddalena valgono le disposizioni delle Leggi vigenti in materia pesca ricreativa:

- Il Decreto Legislativo 19 gennaio 2012, n. 4 (come modificato dall’art. 39 – Capo VIII della Legge 28 luglio 2016, n. 154) “sulle disposizioni in materia di pesca e acquacoltura”;

- Il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968

- facendo riferimento anche ai Decreti ed alla Normativa regionale;

Tali disposizioni riguardano, in particolare le:

- Distanze di rispetto

Le disposizioni di cui all’articolo 139 del Regolamento di esecuzione n. 1639/68 (Norma di comportamento) stabiliscono, in generale, che lo svolgimento delle attività di pesca a bordo di unità da diporto è vietata:

- a distanza inferiore a 500 metri da unità in attività di pesca professionale (pescherecci).

- Limitazioni di cattura

1. Si possono catturare solo 3 Kg. di mitili (molluschi bivalvi), senza ausilio di attrezzi di sorta e con modalità stabilite con

Ordinanza dal Comandante della Capitaneria di porto di La Maddalena (Decreto 10 aprile 1997);

2. la pesca della “lumachina di mare” è consentita purché non venga utilizzato l’attrezzo denominato “rapido” e “sfogliara”;

3. la pesca della “aragosta“ (e dell’astice)[[3]] è vietata nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile;

4. nell’esercizio della pesca occorre rispettare le “dimensioni minime” dei pesci, dei molluschi e dei crostacei previste dal

Regolamento sulla pesca, di cui al DPR n. 1639/1968, e all’Allegato III Reg. CE 1967/2006.

- E’ vietata la vendita dei prodotti ittici pescati.

[[2]] Il prelievo giornaliero del “Riccio di mare“ (Paracentrotus lividus) è consentito esclusivamente in apnea (senza l’uso di apparecchi ausiliari per la respirazione) e solo manualmente Sono vietati i seguenti attrezzi: asta e specchio per ricci” (tradizionalmente chiamato “cannuga”), anche con l’ausilio del coppo.

[3]] Per far fronte a particolari esigenze di tutela ambientale, a seguito di apposito monitoraggio, l’Ente Parco può, con proprio provvedimento (Ordinanza), disciplinare le modalità di prelievo di specie di rilevante interesse naturalistico, come le Aragoste e gli Astici.

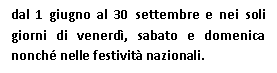

Pesca ricreativa da terra: sistemi di pesca

Lo svolgimento di attività di pesca da terra è consentito nelle  Zone Mb, ai soli Soggetti residenti nel Comune di La Maddalena e ai nativi dello stesso Comune, purché muniti di apposito “contrassegno nominale” e non cedibile a terzi rilasciato a titolo gratuito dall'Ente gestore; i minori di anni 16 non sono tenuti a munirsi del contrassegno.

Zone Mb, ai soli Soggetti residenti nel Comune di La Maddalena e ai nativi dello stesso Comune, purché muniti di apposito “contrassegno nominale” e non cedibile a terzi rilasciato a titolo gratuito dall'Ente gestore; i minori di anni 16 non sono tenuti a munirsi del contrassegno.

Attenzione !

Ai Soggetti non residenti o nativi nel Comune di La Maddalena è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività di pesca da terra, fatte salve le seguenti disposizioni:

E’ consentito lo svolgimento dell’attività di pesca da terra previa “autorizzazione” (Sea Pass) rilasciata a titolo gratuito dall'Ente gestore, nel limite di 100 permessi mensili:

- ai residenti nel Comune di Palau;

- ai proprietari di abitazione ubicata nel Comune di La Maddalena;

- ai lavoratori o militari di stanza a La Maddalena con contratto o destinazione non inferiore ad un anno;

- ai possessori di un “posto barca” per almeno 4 (quattro) mesi, presso strutture portuali autorizzate nel Comune di La Maddalena, o che abbiano affidato l’unità non destinata a nessun tipo di attività commerciale per rimessaggio o guardiania a cantieri locali.

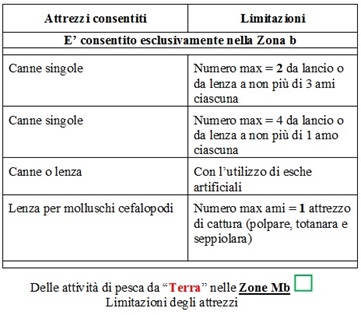

- La pesca “da terra” è consentita esclusivamente con i seguenti attrezzi:

- canne singole, non più di 2 (due) da lancio o da lenza a non più di 3 (tre) ami ciascuna;

- canne singole, non più di 4 (quattro) da lancio o da lenza a non più di 1 (uno) amo;

- canna o lenza con utilizzo di esche artificiali;

- lenza per cefalopodi con non più di 1 (uno) attrezzo di cattura (polpara, totanara, seppiolara).

.png)

Limitazioni di cattura

Il singolo pescatore ricreativo può catturare giornalmente da terra:

1. Pesci

2. Molluschi (cefalopodi, bivalvi e gasteropodi)

3. Crostacei

La quantità complessiva delle “prede” (pesci+molluschi+crostacei) NON può superare i 5 (cinque) Kg al giorno per persona, a meno che tale quantitativo non sia superato dalla cattura di un singolo esemplare.

- Ad esempio, per non essere sanzionato dagli Organi preposti al controllo, il pescatore ricreativo, può catturare giornalmente:

- o 5 Kg di prede (pesci+polipi);

- o un esemplare di 5 Kg (es. dentice);

- oppure 4,99 Kg di prede (pesci+polipi) + un esemplare di 8 Kg (es. spigola)...

4. Faoni (Eriphia verrucosa) il prelievo giornaliero:

- non può eccedere il numero di 3 (tre) esemplari a persona, di dimensioni non inferiori ai 14 centimetri di lunghezza del

carapace.

Il prelievo dei faoni (granchi) è consentito dal 16 novembre al 14 settembre; è vietato dal è dal 15 settembre al 15 novembre.

Attenzione !

Da terra è vietata la cattura del “Riccio di mare“ (Paracentrotus lividus).

Nei periodi di “fermo biologico” stabiliti dalla Regione Sardegna, la pesca ricreativa da terra può essere ulteriormente disciplinata dalle disposizioni stabilite dall’Ente Parco.

Attenzione !

Per quanto attiene poi lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa da “Terra” - non esplicitate all’Articolo 1 dell’Ordinanza 04/2007  nelle Zone Mb (riserva generale) del Parco Nazionale di La Maddalena, valgono le disposizioni delle Leggi vigenti in materia pesca sportiva-ricreativa:

nelle Zone Mb (riserva generale) del Parco Nazionale di La Maddalena, valgono le disposizioni delle Leggi vigenti in materia pesca sportiva-ricreativa:

- Il Decreto Legislativo 19 gennaio 2012, n. 4 (come modificato dall’art. 39 – Capo VIII della Legge 28 luglio 2016, n. 154) “sulle disposizioni in materia di pesca e acquacoltura”;

- Il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968.

- facendo riferimento anche ai Decreti ed alla Normativa regionale;

Tali disposizioni riguardano, in particolare le:

- Distanza di rispetto

Le disposizioni di cui all’articolo 139 del Regolamento di esecuzione n. 1639/68 (Norma di comportamento) stabiliscono, in generale, che lo svolgimento delle attività di pesca a terra è consentito: