Le pene militari accessorie

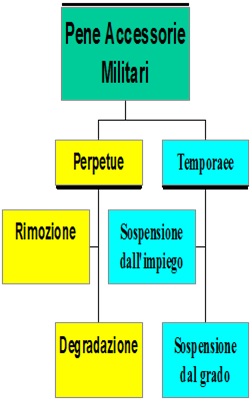

L’ art. 24 c.p.m.p. elenca le pene militari accessorie, le quali conseguono, nei casi stabiliti dalla legge, a condanne per reati militari e per reati comuni, come effetti penali di esse; si cumulano con le pene accessorie comuni e possono essere:

- perpetue

- temporanee

Sono pene militari accessorie “perpetue”:

- la degradazione

- la rimozione

Sono pene militari accessorie “temporanee”:

- la sospensione dall’impiego

- la sospensione dal grado

Alcuni considerazioni:

- Anzitutto, c’è da chiedersi se le pene accessorie militari conseguono solo alla condanna per reati militari o anche alla condanna per reati comuni ?

A questo quesito risponde il legislatore militare, il quale all’art. 33 c.p.m.p. dispone che la condanna per un reato comune pronunciata contro un militare in servizio alle armi o in congedo importa, oltre le pene accessorie comuni:

- la degradazione, se trattasi di condanna alla pena dell’ergastolo, o alla reclusione in misura tale che, a norma della legge penale comune, importi la "interdizione dai pubblici uffici"; ed inoltre, nei casi di "dichiarata abitualità o di professionalità nel delitto", o la "tendenza a delinquere", pronunciata contro militari in servizio alle armi o in congedo, per i reati preveduti dalla legge penale comune.

-

la rimozione, se trattasi di delitto non colposo contro la personalità dello Stato, o di alcuno dei reati preveduti dagli artt. 476 a 493 (della falsità in atti); dal 531 al 537 (delle offese al pudore e all’onore sessuale); dal 624, 628, 629, 630 (dei delitti contro il patrimonio); 640, 643, 644 e 646 (dei delitti contro il patrimonio mediante frode) del codice penale comune; ed inoltre, se il condannato, dopo aver scontato la pena, deve essere sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura o di custodia per infermità psichica, o alla libertà vigilata;

- la sospensione dall’impiego o dal grado in ogni altro caso di condanna alla reclusione comune, da sostituirsi con la reclusione militare ai sensi degli artt. 63 c.p.m.p.

Dunque, vi sono parecchi casi in cui un reato comune può provocare l’applicazione non soltanto di una pena principale comune e di una pena accessoria comune, bensì anche l’applicazione di una pena accessoria militare.

Il sistema delle pene accessorie militari non presenta sostanziali singolarità rispetto al sistema delle pene accessorie comuni. L’art. 34 c.p.m.p. dispone che «le pene della degradazione e della rimozione decorrono, a ogni effetto, dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile», e che «le pene della sospensione dall’impiego e della sospensione del grado decorrono dal momento in cui ha inizio l’esecuzione della pena principale».

Ci si potrebbe dunque domandare per quale motivo la sospensione dall’impiego e la sospensione dal grado (che sono pene accessorie temporanee) sfuggono alla disciplina dell’art. 139 codice penale comune e, anziché decorrere (come le pene accessorie comuni) dal giorno in cui termina l’espiazione della pena principale, decorrono dal momento in cui ha inizio l’esecuzione della pena principale stessa.

Le suddette pene accessorie militari hanno un senso solo se cominciano a decorrere con la pena detentiva: sarebbe assurdo che nei casi in cui la legge prevede la sospensione, questa non funzionasse durante l’espiazione della pena detentiva, cioè proprio nel periodo in cui il condannato non può esercitare le attribuzioni dell’impiego e del grado (e, quand’anche fisicamente lo potesse, non sarebbe opportuno – per evidenti motivi – che le esercitasse).

La decorrenza della pena accessoria deve dunque incominciare con la decorrenza della pena principale.

Il quesito potrebbe trovare un apparente fondamento nell’esigenza dell’ordinamento militare di riportare al più presto i propri membri alla loro piena efficienza, ogni qualvolta la sospensione non sia definitiva, e di sottrarli il meno possibile alla funzione che essi esplicano nel consorzio militare.

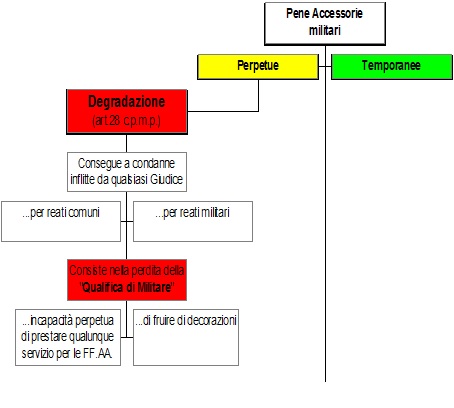

La Degradazione

La degradazione (art. 28 c.p.m.p.) consiste nella «perdita della qualità di militare e, salvo che la legge disponga altrimenti, con la incapacità perpetua di prestare qualunque servizio per le Forze Armate nonché di fruire di decorazioni».

Consegue a condanne inflitte da qualsiasi Giudice per reati militari o per reati comuni ed opera dal giorno in cui l’Autorità amministrativa ha adottato il provvedimento di esclusione dalle Forze Armate.

Consegue alla pena principale nei seguenti casi:

- condanna alla pena di morte solo però quando la legge lo dispone espressamente;

- condanna alla pena dell’ergastolo;

- condanna alla reclusione comune per un tempo non inferiore a 5 anni, purché inflitta per reati militari;

- quando il condannato è dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

- condanna alla reclusione ordinaria quando ad essa segue la pena accessoria comune della interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Non consegue mai alla reclusione militare di qualsiasi durata

La degradazione è accompagnata sempre dalla «interdizione dai pubblici uffici»

Si applica ai militari di qualsiasi grado, in servizio o in congedo, ed il suo effetto principale è quello di privare il condannato della sua qualità di militare, facendolo diventare estraneo alle Forze Armate; non si applica alle persone estranee alle Forze Armate le quali tuttavia, per effetto della interdizione perpetua dai pubblici uffici, non possono mai rivestire la qualifica di militare.

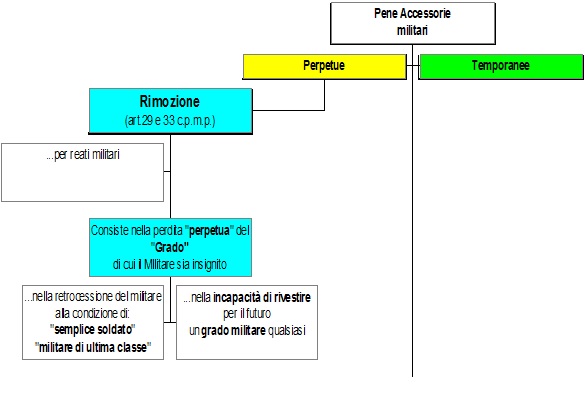

La Rimozione

La rimozione (artt. 29 e 33 c.p.m.p.) consiste nella «perdita (perpetua)del grado di cui il militare sia eventualmente insignito, nella retrocessione del militare stesso alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe, nella incapacità di rivestire per il futuro un grado militare qualsiasi».

La rimozione consegue:

- in relazione alla durata della pena,alla reclusione militare superiore a 3 anni per tutti i militari [1] [1] [1] rivestiti di un grado appartenenti ad una classe superiore all’ultima;

- indipendentemente dalla durata della pena, alla condanna per reati specificamente indicati dalla legge, militari (es. rivolta, diserzione) o comuni (es. truffa, appropriazione indebita, peculato militare, ecc.); alla condanna per concorso in reato militare con un inferiore (art. 58 c.p.m.p.)

[1] [2] [2] Sull’art. 29 c.p.m.p. è intervenuta una importante sentenza della Corte costituzionale (28 maggio 1993, n. 258), la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale di tale norma «nella parte in cui prevede che per gli “altri militari” la rimozione consegue alla condanna alla reclusione militare per una durata diversa da quella stabilità per gli ufficiali e sottufficiali»; e ciò per irragionevole disparità di trattamento a danno dei graduati di truppa.

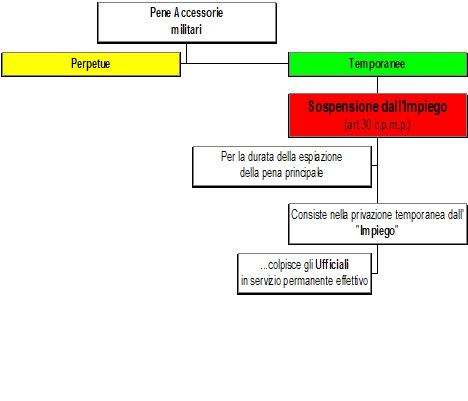

La Sospensione dall'Impiego

La sospensione dall’impiego (art. 30 c.p.m.p.) consiste nella «privazione temporanea dell’impiego, cui vengono sottoposti gli Ufficiali in servizio permanente effettivo durante l’espiazione della pena principale».

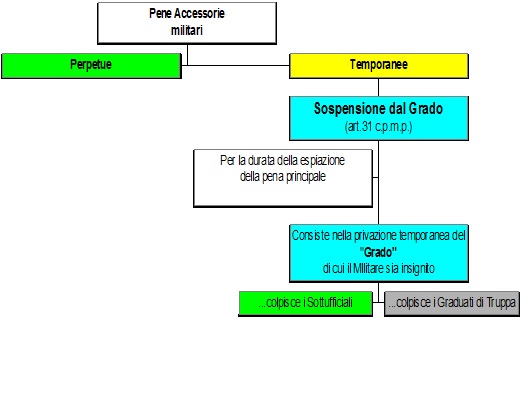

La Sospensione dal Grado

La sospensione dal grado (art. 31 c.p.m.p.) colpisce i «Sottufficiali» e i «graduati di truppa» per la durata della espiazione della pena principale e consiste nella «privazione temporanea del grado».

La Pubblicazione della Sentenza di Condanna

La Pubblicazione della sentenza penale di condanna (art. 36 c.p.) consegue alla sentenza di condanna alla pena dell’ergastolo. Essa è pubblicata per estratto mediante affissione nel Comune dove il reato fu commesso e in quello dove ha sede il Corpo o è ascritta la nave, a cui il condannato apparteneva.

Il Giudice, se ricorrono particolari motivi, può disporre altrimenti, o anche che la sentenza non sia pubblicata.

La sentenza di condanna alla pena di morte [1] [1] o all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza. La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal Giudice. La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il Giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato. La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti.

- Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (art. 175 c.p.)

Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a 519 €, il Giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale [2] [1].

La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.

Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non far menzione della condanna precedente è revocato. Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie [3] [1].

Articolo sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

[1] [1] La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.

[2] [1] La Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno 1984, n. 155, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma (nel testo sostituito dalla L. n. 689/1981) , nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, a pene che, cumulate con quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 17 marzo 1988, n. 304, ha dichiarato l'illegittimità del comma nella parte in cui prevede che la non menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna a sola pena pecuniaria possa essere ordinata dal giudice quando non sia superiore a un milione, anziché a somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni due, a norma dell'art. 135 cod. pen.

[3] [1] Comma è stato abrogato dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.

La Riabilitazione nel Diritto penale militare

Come è noto, la «riabilitazione» è causa di estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna (quale ad esempio, la recidiva). Essa presuppone che siano decorsi 5 anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, e che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta (nei casi di recidiva o di altre forme qualificate di pericolosità sociale il termine è di 10 anni).

L’art. 72 c.p.m.p. introduce una deroga al generale al principio posto dall’art. 178 c.p.

Il principio base sancito dal legislatore militare in materia di riabilitazione è il seguente: la riabilitazione militare ordinata a norma della legge penale comune (art. 178 – 181 c.p.) non estingue automaticamente le pene militari accessorie e gli altri effetti penali militari. Omissis…

La legge 23 dicembre 1986, n. 897, che ha soppresso la Corte militare d’appello, ha devoluto al Tribunale militare di sorveglianza la competenza per la riabilitazione militare.

Per ottenere, dunque, la completa riabilitazione dopo la condanna che abbia comportato pene militari accessorie ed altri effetti penali militari (ad esempio, incapacità in materia di perdita del grado, delle decorazioni, delle onorificenze) occorrerà rivolgersi al Tribunale di sorveglianza ordinario[1] [3]; dopo che il Tribunale di sorveglianza ordinario avrà emanato la sentenza di riabilitazione a norma della legge comune, occorrerà rivolgersi al Tribunale militare di sorveglianza per ottenere una decisione estensiva nel senso sopraindicato.

Per emanare tale decisione il Tribunale militare di sorveglianza non sarà vincolato dalla sentenza del Tribunale di sorveglianza ordinario: potrà, anzi, disporre gli accertamenti che ritenga necessari e operare una valutazione del riabilitando del tutto indipendente, conducendola con una particolare severità alla luce dei canoni che si ispirano agli interessi del consorzio militare.

Il rigetto, da parte del Tribunale militare di sorveglianza, della domanda di riabilitazione non preclude la ripresentazione della domanda stessa quando, dopo la reiezione, sopravvengono o si scoprano fatti nuovi o nuovi elementi di prova.

[1] [4] Il nuovo Codice di procedura penale del 1988 (VASSALLI) ha spostato la competenza del giudice ordinario della Corte di appello al Tribunale di sorveglianza.

La Riabilitazione militare e i suoi rapporti con la Riabilitazione comune

Fatte queste premesse di ordine generale, occorre ora esaminare più da vicino i rapporti che intercorrono tra «riabilitazione militare» e «riabilitazione comune», e in particolare tra il «Tribunale di sorveglianza ordinario» e il «Tribunale militare di sorveglianza».

Tali rapporti possono essere puntualizzati in queste due posizioni salienti:

- il Tribunale militare di sorveglianza non può concedere la riabilitazione militare se il Tribunale di sorveglianza ordinario non ha, da parte sua, concesso la riabilitazione comune;

- il Tribunale militare di sorveglianza può negare la riabilitazione militare anche quando il Tribunale di sorveglianza ordinario ha già pronunciato la riabilitazione comune.

Quindi la riabilitazione comune rappresenta per il Giudice militare un precedente necessario, ma non vincolante, nel senso che il Giudice militare possa riesaminare il giudizio formulato del Tribunale di sorveglianza ordinario ma nel senso che il Giudice militare, ferma restando l’integrità e la validità della riabilitazione comune, può ravvisare gli estremi per respingere l’istanza di riabilitazione militare, ponendo fondamento della reiezione motivi di ordine prettamente militare non esaminati agli effetti di negare la riabilitazione comune.

- Brevi Note:

Riabilitazione (art. 178 c.p.)

La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.

Condizioni per la riabilitazione (art. 179 c.p.)

La riabilitazione è concessa quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Il termine è di dieci anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99.

Il termine è, parimenti, di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato:

- sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;

- non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.

Revoca della sentenza di riabilitazione (art. 180 c.p.)

La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro cinque anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, od un'altra pena più grave.

Riabilitazione nel caso di condanna all'estero (art. 181 c.p.)

Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche nel caso di sentenze straniere di condanna, riconosciute a norma dell'articolo 12.