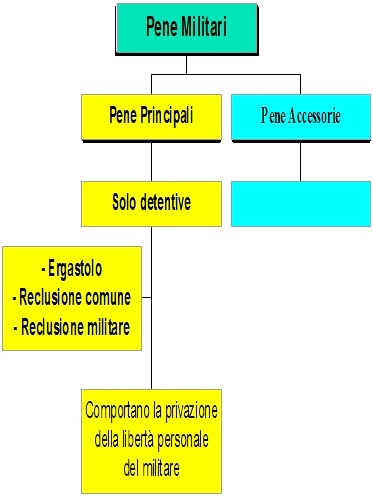

Le pene militari principali

Il sistema delle pene principali nel diritto militare (cioè il sistema delle sanzioni penali principali ricollegate alle fattispecie criminose militari) si presenta impostato da un lato sulla configurazione di pene “speciali“ militari e dall’altro sulla utilizzazione di talune pene “comuni” (art. 22 c.p.m.p.). E’ dunque un «sistema misto».

Le pene comuni utilizzate sono l’ergastolo e la reclusione; la pena speciale appositamente configurata dall’ordinamento militare è la «reclusione militare». Il Codice penale militare non utilizza né l’arresto né le pene pecuniarie; quest’ultime sono state talora utilizzate in leggi penali militari speciali. Fino al 1994 il codice penale militare di guerra utilizzava anche la pena di morte, ma tale pena è stata abolita con la legge 13 ottobre 1994, n. 589. La «reclusione militare», si estende da 1 mese a 24 anni (art. 26 c.p.m.p.); essa si differenzia dalla reclusione comune essenzialmente per i modi di esecuzione (è scontata infatti in uno Stabilimento militare[1] [1] [1], con l’obbligo del lavoro, secondo le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della repubblica), e per le pene accessorie che l’accompagnano (ad essa non consegue mai la degradazione). La reclusione militare non comporta mai la degradazione, a differenza della reclusione comune.

Se la durata della reclusione militare non supera sei mesi, essa può essere scontata in una sezione speciale del carcere giudiziario militare. Il condannato a pena militare detentiva per un tempo non superiore a tre anni, il quale abbia scontato metà della pena (o almeno tre quarti in caso di recidiva) purché tale entità di pena espiata non sia inferiore a 3 anni e un rimanente di pena da espiare che non superi i 3 anni, e abbia dato prova costante di buona condotta, può essere ammesso alla liberazione condizionale[2] [2] [2] (art. 71 c.p.m.p).

- Ne consegue, ad esempio, che un militare condannato a 8 anni di reclusione militare non potrà fruire della liberazione condizionale militare prima di aver espiato cinque anni, mentre un condannato a pena comune potrà fruire del beneficio dopo aver espiato solo 4 anni.

Quanto detto può trovare spiegazione nel fatto che il legislatore militare disciplina, di regola, i reati militari (e tutti gli istituti che ad essi attengono) con severità normalmente maggiore di quanto non faccia il legislatore comune nelle corrispondenti materie di sua competenza. Alla pena della reclusione comune, inflitta o da infliggersi ai militari per reati militari, è sostituita la pena della reclusione militare di eguale durata, quando la condanna non importa la degradazione. In questi casi, per la determinazione delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna, si ha riguardo alla pena della reclusione militare (art. 27).

Alcune considerazioni:

Quale criterio segue il legislatore militare nel comminare, di volta in volta, una pena militare o una pena comune ?

Per rispondere a questo quesito occorre anzitutto premettere che il legislatore è libero di stabilire, con assoluta discrezionalità, se comminare pene militari o pene comuni e, in particolare, se comminare la reclusione militare o la reclusione comune.

Il criterio di massima seguito nella scelta si rifà anzitutto al tipo di interesse offeso:

► per i reati che offendono soltanto interessi militari viene preferita la «reclusione militare»;

- Si pensi ad esempio, al reato di abbandono di posto o violata consegna (art. 120 c.p.m.p.), che punisce con la reclusione militare fino ad un anno, il militare che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta.

► per i reati che, accanto ad interessi militari, offendono anche interessi comuni viene preferita la «reclusione comune».

- Si pensi ad esempio, al reato di lesione personale (art. 223 c.p.m.p.), che punisce, salvo che il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione militare da due mesi a due anni, il militare che, cagiona ad altro militare una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente. Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni, e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585 del codice penale, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.

E’ quindi possibile affermare, in linea di massima, una correlazione tra reato esclusivamente militare e pena militare, e una correlazione tra reato non esclusivamente militare e pena comune. Quando la natura del reato comporta la “espulsione dal consorzio militare e la pena detentiva”, viene irrogato l’«ergastolo» o la «reclusione comune» (pene principali – come vedremo - collegate alla degradazione); quando la natura del reato “consente il mantenimento del colpevole nel consorzio militare”, viene irrogata la «reclusione militare».

Ciò suggerisce una osservazione: non esiste una pena militare che importi la detenzione a vita. Infatti una pena di tal genere è incompatibile con il concetto di pena militare detentiva, poiché simile concetto presuppone la possibilità di mantenere nel consorzio militare il soggetto condannato e di recuperarlo pienamente agli effetti del servizio militare, laddove invece la pena detentiva a vita non può che espellere definitivamente il soggetto dal consorzio militare e non può offrire alcuna prospettiva di recupero al servizio militare.

Concludendo:

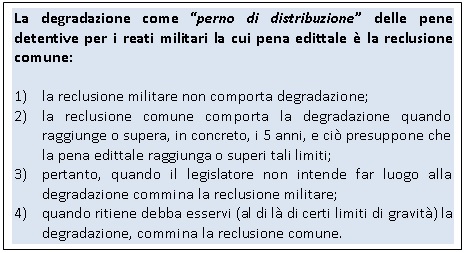

- la reclusione militare non comporta mai la degradazione;

- la reclusione comune la comporta quando raggiunge o supera, in concreto, i 5 anni, e ciò presuppone che la pena edittale raggiunga o superi tale limite;

- pertanto, quando il legislatore non intende far luogo alla degradazione commina la reclusione militare; quando ritiene debba esservi (al di là di certi limiti di gravità) la degradazione, commina la reclusione comune.

La degradazione diventa dunque un «perno di distribuzione» delle pene detentive per i reati militari la cui pena edittale è la reclusione comune.

[1] [3] [3]Gli stabilimenti militari di pena si distinguono in reclusori militari, destinati ad accogliere i condannati e carceri preventivi militariper i detenuti in attesa di giudizio. L’espiazione della pena da parte di Ufficiali che comunque non abbiano perduto il grado deve avvenire in uno stabilimento diverso da quello destinato ad altri militari e ciò per le esigenze stesse della disciplina e della dignità del grado

[2] [4] [4]La concessione, gli effetti e la revoca della liberazione condizionale sono regolati dalla legge penale comune, salva la disposizione dell’art. 76 c.p.m.p.

La scelta del legislatore tra reclusione militare e reclusione comune

Abbiamo detto che, in linea di massima, esiste una correlazione tra «reato esclusivamente militare e pena militare», ed esiste altresì una correlazionetra «reato non esclusivamente militare e pena comune».

Tuttavia, mentre la prima correlazione può dirsi costante[1] [5], la seconda correlazione non è assoluta e va incontro a numerose deroghe, dalle quali si evince che nello scegliere il tipo di pena per i reati non esclusivamente militari il legislatore militare ha riguardo non soltanto alla natura degli interessi offesi, bensì anche alla natura e gravità del comportamento incriminato.

- Per esempio, l’insubordinazione è un reato non esclusivamente militare: ma solo i casi più gravi di insubordinazione mediante violenza (omicidio, lesioni gravissime, lesioni gravi - artt. 186 e 187 c.p.m.p.) sono puniti con pena comune; i casi meno gravi di insubordinazione mediante violenza (ad esempio, lo spintone, lo schiaffo, ecc.), nonché l’insubordinazione mediante minaccia o ingiuria (artt. 189 e 190 c.p.m.p.), sono puniti, invece, con pena militare.

I casi di insubordinazione prevista dagli artt. 189 e 190 c.p.m.p. non possono, infatti, giustificare una espulsione dal consorzio militare, e d’altra parte sono di tal natura da consentire una rieducazione del soggetto nell’ambito dell’organizzazione militare.

Quindi nei reati c.d. obiettivamente militari il legislatore sceglie il tipo di pena in relazione all’opportunità o meno di espellere il soggetto attivo (=autore) del reato dal consorzio militare; e quando commina la reclusione comune è perché tendenzialmente orientato verso quella espulsione. Tale tendenza si esprime nel fatto che la pena della reclusione comune è prevista dal legislatore militare in misura tale che il massimo edittale non è mai inferiore a 5 anni: è sempre aperta, quindi, per il Giudice la possibilità di determinare la pena concreta nella misura di 5 anni o più e di far conseguentemente scattare la degradazione[2] [6], in forza dell’art. 28, 3° comma c.p.m.p. La riprova di ciò si ha nel fatto che in nessuna norma dei Codici penali militari il legislatore commina a carico di militari una pena della reclusione comune il cui massimo edittale sia inferiore ai 5 anni.

Le poche norme, infatti, che prevedono la reclusione comune con un massimo edittale inferiore a 5 anni riguardano tutte “soggetti attivi” non aventi la qualità di militari e nei cui confronti, quindi, non si pone il problema della degradazione.

- Così, ad esempio, gli articoli 254 (pilota non militare che rifiuta, omette o ritarda di prestare servizio), 255 (pilota che induce in errore il Comandante), 257 (reati di comandanti di navi mercantili o di aeromobili civili), 259 (rifiuto di assistenza a nave o aeromobile militare da parte di comandante di una nave mercantile o di aeromobile civile) c.p.m.p.

Una riprova ulteriore si ha nel disposto dell’art. 55 c.p.m.p., dove il legislatore, disciplinando il concorso di reati che comportano la reclusione comune e di reati che comportano la reclusione militare, determina l’applicabilità dell’una o dell’altra specie di pena proprio sulla base della irrogazione o meno della pena accessoria della degradazione.Tuttavia, se poi in concreto il Giudice determina la reclusione comune in misura inferiore a 5 anni, la degradazione non scatta, la espulsione non si verifica. Sorge allora l’esigenza di sostituire alla reclusione comune la reclusione militare, dato che il condannato mantiene lo status di militare, con tutte le relative conseguenze.

A quella esigenza il legislatore provvede con l’art. 27 c.p.m.p., il quale prevede la c.d. sostituzione della pena militare alla pena comune, disponendo nel 1° comma: «Alla pena della reclusione comune, inflitta o da infliggersi ai miliari per reati militari, è sostituita la pena della reclusione militare per uguale durata, quando la condanna non importa la degradazione».

Concludendo:

[1] [7] [7]Vi è un solo caso in cui viene leso soltanto un interesse militare ma al tempo stesso è impossibile irrogare la reclusione militare: è il caso della procurata inabilità permanente al servizio militare.

[2] [8] [8] La degradazione non è semplicemente – come a prima vista parrebbe far pensare la parola – la perdita del grado: è la perdita della qualità di militare; una sorta di indegnità che comporta delle vere e proprie incapacità militari.

Le varie sostituzioni, in sede, esecutiva, delle pene militari alle pene comuni

Ai principi che abbiamo fin qui elencato si ricollega la sostituzione, in sede esecutiva, della reclusione militare alle pene comuni, in determinati casi previsti dagli artt. 63 e 64 c.p.m.p. Secondo il Codice penale militare, quando il militare è stato condannato a pena comune per un reato comune e quando la condanna è compatibile con la qualità di militare, l’interesse del consorzio militare a non perdere un proprio componente ha il sopravvento su ogni altra considerazione e induce il legislatore militare ad operare “opportune sostituzioni di pena” o comunque a porre in essere accorgimenti tali da garantire il detto interesse.

Secondo una autorevole dottrina[1] [9], la sostituzione, in sede esecutiva, della reclusione militare alla reclusione comune mira ad evitare che nel condannato sia interrotto l’ambito della disciplina militare ed il conseguente contagio derivante da una convivenza con persone non militari, e a garantire, altresì, che il militare possa, pur in espiazione di pena, svolgere quelle istruzioni militari compatibili con la detenzione e giovevoli alla sua educazione militare. In questa sede di sostituzione, può anche accadere che la reclusione militare venga ad essere concretamente applicata per un periodo inferiore al minimo edittale di 1 mese, dato che il minimo edittale della reclusione comune è di 15 giorni.

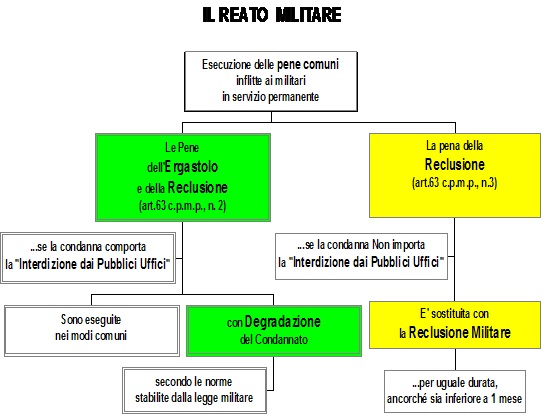

L’art. 63 c.p.m.p. stabilisce infatti che: «Nella esecuzione delle pene inflitte ai militari in servizio permanente alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune… si osservano le norme seguenti:

- (abrogato perché riguarda la pena di morte);

- la pena dell’ergastolo e quella della reclusione, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici , sono eseguite nei modi comuni, con la degradazione del condannato secondo le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti militari;

- alla pena della reclusione, se la condanna non importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, è sostituita la reclusione militare per eguale durata, ancorché la reclusione sia inferiore a un mese;

- alla pena della multa, non eseguita per insolvibilità del condannato, è sostituita la reclusione militare per non oltre tre anni, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni 25 € di multa (pari a lire 50.000);

- alla pena dell’arresto è sostituita la reclusione militare, computandosi un giorno di reclusione militare per due di arresto;

- alla pena dell’ammenda, non eseguita per insolvibilità del condannato, è sostituita la reclusione militare per non oltre un anno, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni 25 € di ammenda»

Quindi nei casi di militari “in servizio permanente“e di pena comportante l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, avviene la degradazione del condannato e l’esecuzione della pena comune; nei casi di militare in servizio permanente e di pena non comportante l’interdizione dai pubblici uffici si opera la sostituzione della pena militare alla pena comune.

Se invece il militare è “in servizio temporaneo“, la situazione si profila in termini diversi ed esige una diversa disciplina. Infatti il militare in servizio permanente, essendo membro stabile e professionale del consorzio militare (qualora non venga espulso in forza di degradazione), non ha altra possibilità di scontare la pena comune durante il tempo del servizio (e allora si pone il problema della sostituzione della pena), mentre il militare in servizio temporaneo (per ferma o per richiamo dal congedo) si trova sotto le armi solo per un breve e determinato periodo di tempo, onde nei suoi confronti possono profilarsi due possibilità (sempre ché la condanna sia compatibile con la qualità di militare), e precisamente:

- un trattamento analogo e parallelo a quello già previsto per i militari in servizio permanente (quindi la sostituzione della pena comune con la reclusione militare);

- il rinvio dell’esecuzione della pena comune ad epoca successiva alla cessazione del servizio alle armi.

Il legislatore militare adotta la prima soluzione (sostituzione) quando i reati per cui il militare è stato condannato rientrano fra quelli indicati nell’antica formulazione dell’art. 264 c.p.m.p. o quando, comunque, vi è stata interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 64 nn. 1 e 2 c.p.m.p.); adotta la seconda soluzione (differimento) in ogni altro caso (art. 64 n. 3 c.p.m.p.).

[1] [10] [10] Mazzini, Commento ai codici penali militari per l’Esercito e per la marina, Torino, 1916, pag. 66

Le sostituzioni delle pene comuni alle pene militari inflitte ad estranei alle Forze Armate

L’art. 65 c.p.m.p. prevede che l’estraneo alle Forze Armate il quale sia stato condannato alla reclusione militare per un reato militare, in forza di concorso nel reato con soggetto militare oppure in forza del disposto di cui all’art. 14 c.p.m.p., si veda sostituire la reclusione militare con la reclusione (comune) di pari durata.

E’ una sostituzione inversa a quella vista in precedenza, e che non pone particolari problemi. Essa è disposta anche nei confronti di coloro che abbiano cessato di appartenere alle Forze Armate, nonché nei confronti degli assimilati ai militari, degli iscritti ai corpi civili militarizzati ordinati e dei militari di fatto.

La ratio su cui essa si fonda è evidente: per chi non è ovvero non è più militare non ha senso infliggere la reclusione militare. Si impone dunque il meccanismo di cui all’art. 65 c.p.m.p.

Le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi militari

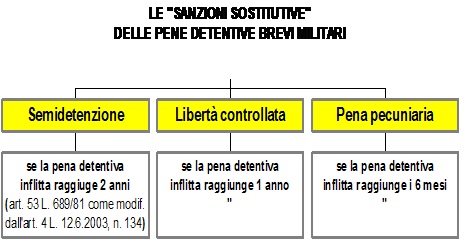

Come è noto, la legge 24 novembre 1981, n. 689 e succ. modif., negli artt. 53 e segg., ha introdotto la possibilità di sostituire le pene detentive brevi con «sanzioni sostitutive»:

- la semidetenzione, che può essere sostituita alla pena detentiva quando il Giudice ritenga di determinare la durata di questa entro il termine di 2 anni. Essa comporta, come abbiamo avuto modo di vedere, l’obbligo di trascorrere in uno specifico istituto di custodia, situato nel comune di residenza del condannato, almeno 10 ore al giorno, e nella possibilità di trascorrere le altre ore fuori istituto per esigenze di lavoro e di studio. Comporta poi vari obblighi accessori previsti dall’art. 55 L. 689/81, quali, per esempio: il divieto di detenere armi, la sospensione della patente di guida, il ritiro del passaporto o di altro documento valido per l’espatrio, ecc.

- la libertà controllata, che può essere sostituita alla pena detentiva quando il Giudice ritenga di determinare la durata di questa entro il limite di 1 anno.Consiste in una libertà soggetta ad obblighi, tra cui quello di a non allontanarsi dal comune di residenza, salvo i casi di autorizzazione concessa di volta in volta per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute ed a presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro e di studio presso il locale ufficio di polizia, o in mancanza presso il comando dei carabinieri territorialmente competente. Comporta gli obblighi accessori previsti per la semidetenzione (art. 56 L. 689/81).

- la pena pecuniaria, che può essere sostituita alla pena detentiva quando il Giudice ritenga di determinare la durata di questa entro il termine di 6 mesi. Sarà pertanto quella della multa o dell’ammenda a seconda che la pena detentiva inflitta sia quella della reclusione o dell’arresto.

La sostituzione avviene, dunque, in sede di cognizione, tenendo conto dei criteri di cui all’art. 133 c.p.; è quindi rimessa alla discrezionalità del Giudice.

La violazione di una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata determina la revoca della sanzione sostitutiva (art. 72) e, quando la libertà controllata è già conseguenza di una insolvibilità del condannato rispetto alla pena pecuniaria sostituitagli, determina la conversione della restante parte della sanzione in pena detentiva (art. 108).

Come spesso accade in occasione di riforme legislative, il legislatore si è dimenticato totalmente dell’esistenza dei Codici penali militari e nessuna norma predispone l’applicabilità delle sanzioni sostitutive previste dall’art. 53 L. 689/81 ai militari.

La incompatibilità delle sanzioni sostitutive delle pene brevi ai reati militari è stata attualmente superata dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato, con sentenza n. 284 del 1995, l’illegittimità costituzionale dell’art. 53 L 689/81 “nella parte in cui non prevede l’applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari”-

E quanto alla compatibilità o incompatibilità in concreto, in rapporto allo status soggettivo del condannato, non dovrebbe essere difficile, per il Giudice competente, in attesa di un intervento legislativo (auspicato dalla sentenza costituzionale n. 284/95), trovare il punto di equilibrio e provvedere saggiamente, tenendo conto:

- quanto alla semidetenzione, che per il militare in servizio le “esigenze di lavoro” concernono, in concreto, l’espletamento del servizio militare, il quale costituisce oggetto di un obbligo di legge e in funzione del quale il militare ha diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro;

- quanto alla libertà controllata, che la caserma costituisce il luogo in cui il militare temporaneamente risiede durante la prestazione del servizio militare, e che il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi riguarda la detenzione privata ai fini personali e non invece l’espletamento del servizio militare, in funzione del quale armi, munizioni ed esplosivi sono istituzionalmente affidati all’amministrazione militare e costituiscono normali strumenti per l’addestramento militare;

- quanto alla pena pecuniaria, che nessuna norma sancisce una incompatibilità tra pena pecuniaria e sistema penale militare, anche se nessun reato militare risulta attualmente sanzionato son pena pecuniaria.