Protezione dell’ambiente marino dai rifiuti prodotti da navi

I rifiuti sono ormai da anni al centro di tematiche politico-ambientali a livello internazionale ed europeo. Non a caso i diversi programmi europei d'azione per l'ambiente hanno posto al centro dell'attenzione proprio il tema rifiuti e l'Europa ha promosso e integrato una serie di normative di settore allo scopo di raggiungere una maggiore tutela dell'ambiente e della salute umana. La consapevolezza del valore economico, sociale e culturale dell’ambiente marino ed il dovere di preservare un così grande patrimonio dell’umanità ha spinto gli Stati a creare uno strumento conforme al diritto internazionale in grado di dettare i principi generali verso cui i medesimi devono uniformare le proprie capacità di protezione e preservazione. Inoltre, la necessità di una stretta cooperazione fra gli Stati e le organizzazioni internazionali che li concentri a livello regionale e locale, rappresenta un nuovo “modus operandi” per il conseguimento di risultati soddisfacenti in termini di protezione, preservazione e conservazione.

L’esigenza di affrontare la questione della tutela dell’ambiente marino da varie forme e fonti di inquinamento è sorta contestualmente al processo di industrializzazione e il crescente uso del mare come via di comunicazione nonché di trasporto, soprattutto di prodotti ad alta potenzialità inquinante. Molto si è fatto a livello legislativo per proteggere, preservare e conservare l’ambiente in generale e per informare e stimolare il pubblico ad una nuova mentalità di precauzione e preservazione dell’ambiente marino e terrestre, soprattutto in materia di «gestione dei rifiuti», la quale necessitava la definizione di regole comuni per la corretta raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi che, se non opportunatamente gestiti, costituiscono un forte impatto nell’ecosistema marino.

Con l’evolversi della normativa comunitaria e conseguentemente quella nazionale, il quadro riguardante le modalità di gestione delle aree portuali sta assumendo contorni sempre più netti e precisi. In materia di gestione dei rifiuti delle navi in ambito portuale con la Direttiva n. 2000/59/CE il legislatore ha regolamentato a livello europeo una tematica, quella appunto dei "rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico", divenuta inattuale e arretrata rispetto alla situazione presente in quanto sono aumentati i traffici delle navi nei mari e di conseguenza sono aumentati i rischi di incidenti e sversamenti oltre al problema dei rifiuti in crescente aumento. Fino a questo momento l’unica regolamentazione di riferimento era la Convenzione di Londra del 2 Novembre 1973, MARPOL 73/78, obsoleta al riguardo in quanto realizzata basandosi su traffici allora molto più limitati rispetto agli attuali e quindi con la possibilità di pericoli per l’ambiente minori. La MARPOL è stata la prima, a livello internazionale, a fissare un insieme di regole e disposizioni volte a prevenire l’inquinamento marino provocato da idrocarburi, da sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa, da sostanze pericolose trasportate in appositi contenitori, da acque nere e rifiuti e ad evitare l’inquinamento atmosferico causato da navi. Nel corso degli anni questa Convenzione ha assunto un ruolo di primaria importanza per la tutela ecologica dei mari; essa cerca di regolamentare tutte quelle sostanze che, immesse nell’ambiente marino, possono mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse biologiche e all’ecosistema. In tal senso, la Convenzione in esame si segnala per avere introdotto una dettagliata normativa diretta ad eliminare, ridurre e prevenire l’inquinamento marino derivante dall’immissione volontaria o accidentale di tutte le sostanze che siano in grado di nuocere o comunque mettere in pericolo la salute umana, le risorse biologiche, le bellezze naturali e, in generale, le attività connesse con i legittimi usi del mare. Il Governo italiano ha dato attuazione alla Direttiva CE n. 59/2000 relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182, che abroga l’art. 19, comma 4 bis del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. Tale Decreto Legislativo ha costituito uno strumento normativo attraverso il quale il legislatore, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha introdotto una disciplina ad hoc sui rifiuti riferendosi al contesto marittimo e portuale. Il decreto in questione è composto di 16 articoli e 4 allegati. Obiettivo primario che il legislatore intende perseguire con l’emanazione del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 182 è ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che scalano i porti nazionali. Non ultimo, migliorare la disponibilità e l’utilizzo degli impianti portuali di raccolta dei citati rifiuti e residui.

Per questo motivo il Decreto 182/2003 impone alle Autorità portuali[1] [1] l’obbligo di elaborare un «piano di raccolta e gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi» e di dotarsi di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione del porto o del traffico registrato nell’ultimo triennio.

- Tale piano deve contenere una serie di punti riconducibili a tre distinte fasi:

- la composizione del quadro conoscitivo relativo alle attuali modalità di gestione dei rifiuti;

- la pianificazione del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti

- la definizione del modello gestionale organizzativo e deve essere aggiornato ed approvato almeno ogni tre anni, in coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti e comunque in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto.

L’entrata in vigore del D. Lgs. 182/03, ha provocato notevoli disagi e disguidi, infatti dal 2003 ad oggi sono state innumerevoli le interpretazioni e le deroghe illegittime non conformi alla legislazione vigente. Precedentemente all’entrata in vigore del D. Lgs. 182/03, la normativa nazionale in materia portuale si era pronunciata con la legge 28 gennaio 1994, n. 84, la quale si è resa necessaria in quanto il Codice della navigazione non appariva più idoneo, da solo, a definire adeguatamente il bene porto. Essa ha profondamente mutato il quadro normativo e culturale della pianificazione delle aree portuali, nella consapevolezza dell’importanza da questa assunta per uno sviluppo coerente delle dinamiche complessive dei porti, delle azioni imprenditoriali che in essi si sviluppano e del rinnovato rapporto con la città.

La legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale ha previsto l’istituzione per i porti maggiori delle Autorità Portuali, enti aventi personalità giuridica che svolgono attività sostitutiva e integrativa e, in ogni caso, ausiliaria dello Stato, perseguendo la finalità di attuare la gestione dei porti con la partecipazione delle strutture pubbliche e private interessate. Per i rimanenti porti vengono mantenute le Autorità Marittime, organi periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

- Detta legge detta inoltre nuove norme nelle seguenti materie:

- la classificazione dei porti, con connessa nuova normativa in materia di piani regolatori portuali e di realizzazione di nuove opere;

- le prestazioni dei lavoratori portuali (operazioni portuali), superando il regime della riserva di cui all’art. 110 del codice della navigazione e lo svolgimento delle operazioni portuali e delle concessioni di aree portuali e banchine.

In seguito divenendo necessario adottare misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, quali scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione, assicurando una adeguata protezione dal rischio di introduzione nel territorio nazionale di malattie degli animali, con particolare riguardo alle pesti suine, attraverso tali rifiuti, quando sbarcati dai citati mezzi di trasporto e considerata, altresì, l’esigenza di favorire l’impiego di vasellame e stoviglie riutilizzabili nonché l’effettivo utilizzo di tali beni, in attuazione dell’obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti, il Ministero della Sanità di concerto con il Ministro dell’Ambiente un decreto concernente le “Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali”.

Quindi, concludendo, a partire dal 1994 in poi l’ambito portuale è diventato sempre più una realtà concreta e reale a cui si sta cercando di dare regole e procedure operative atte a difendere l’ambiente marino e terrestre all’interno del quale si sviluppa. L’inquinamento e i rifiuti superano la capacità del pianeta di assorbirli e trasformarli e produrre meno rifiuti è diventata una necessità improrogabile, con la quale tutti dobbiamo fare i conti in quanto dobbiamo avviarci verso uno sviluppo più sostenibile delle risorse, dove per sviluppo sostenibile si deve intendere una forma di sviluppo non solo economico ma anche sociale in cui la crescita economica avviene entro i limiti delle possibilità ecologiche degli ecosistemi e della loro capacità di soddisfare i bisogni delle generazioni future.

La gestione dei rifiuti delle navi è una tematica molto complessa in quanto poco si sa su quest’argomento anche perché ogni Porto è una realtà a sé e non esistono dati globali sia a livello nazionale che a livello comunitario. A livello legislativo solo da pochi anni si è affrontato il problema con un’ottica diversa, con l’obiettivo di promuovere il rispetto dell’ambiente e l’incentivo di sviluppare questo ambito per ricavare un guadagno e sfruttare anche i rifiuti delle navi come “risorsa” e non come semplici rifiuti da distruggere. I dubbi e i problemi affrontati con l’entrata in vigore della nuova normativa, a partire dalla Legge 28 gennaio 1994, n. 84 per arrivare al Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182, sono stati tanti e tanti ancora destano problemi proprio perché si è andato a legiferare e rinnovare un ambito rimasto arretrato nel tempo e che necessitava di un miglioramento e di una spinta verso una politica maggiormente volta al rispetto dell’ambiente.

[1] [1] Le Autorità Portuali istituite sono quelle per i porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste, Venezia.

Il Servizio di Gestione dei Rifiuti

Le problematiche connesse alla produzione dei rifiuti hanno assunto, negli ultimi decenni, proporzioni sempre maggiori anche in relazione al miglioramento delle condizioni economiche, al veloce progredire dello sviluppo industriale, all’incremento della popolazione e delle aree urbane.

Il «Servizio di Gestione dei Rifiuti» si è, negli ultimi decenni, particolarmente evoluto con l’inserimento di nuovi e più complessi interessi pubblici da tutelare. Si è, infatti, assistito al passaggio da un «sistema a filiera semplice», in cui l’igiene urbana era l’unico interesse tutelato ad un «sistema a filiera complessa», in cui all’igiene urbana si è aggiunta l’esigenza di ridurre l’impatto ambientale, attraverso l’attività di recupero e la limitazione dello smaltimento dei rifiuti in discarica.

La gestione dei rifiuti è regolata in Italia dal D.lgs. n. 152/2006 e successive modif. (noto come “Codice dell’ambiente”).che recepisce la principale normativa europea in materia di rifiuti. Il decreto, nella parte IV, "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" (articoli da 177 a 266), contiene una dettagliata disciplina in materia di rifiuti e prevede l'abrogazione di taluni provvedimenti, tra cui il D.lgs. n. 22/97 (cd. Decreto Ronchi) che, per lungo tempo, ha rappresentato l'unica legge di riferimento.

Il Codice dell’ambiente è stato integrato e modificato dal D.lgs. 4/2008, che ha apportato considerevoli modifiche alla disciplina sulla gestione dei rifiuti urbani tra le quali:

- potenziamento della raccolta differenziata e la previsione dei centri di raccolta;

- introduzione, per la prima volta, del principio di gestione integrata dei rifiuti;

- l’istituzione di un nuovo ente, l’Autorità d’ambito (c.d. Aato), per l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

- rivisitazione della tariffa rifiuti.

La normativa, in continua evoluzione, ha portato ultimamante alla emanazione del D.lgs. 3 dicembre 2010 n. 205 intitolato: “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiutie che abroga alcune direttive”con cui lo stato Italiano nel recepire l’ultima “direttiva-quadro” sui rifiuti (2008/98/CE), riscrive alcune regole-cardine della materiamodificando le disposizioni, contenute nel “D. Lgs n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, sulla gestione dei rifiuti senza incidere però sulla bonifica dei siti inquinati. Il decreto rappresenta la seconda importante modifica della Parte IV relativa alla gestione dei rifiuti, dopo la prima modifica apportata dal D. Lgs. 4/2008. Si compone di 39 articoli e 6 allegati, modifica diversi passaggi della precedente normativa rifiuti. Alcuni di queste modifiche interessano gli aspetti di ordine generale sul tema dei rifiuti, altre invece coinvolgono direttamente le modalità di gestione dei rifiuti da parte delle imprese, introducedo, pertanto, una serie di novità che riguardano la gerarchia della gestione dei rifiuti. Una gerarchia che se pur riconfermata, nel'individuare nell'ordine la prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento viene innovata con l'inserimento del principio del "ciclo di vita" dei rifiuti che rende possibile in certi casi, discostarsi dall'ordine di priorità. Le novità riguardano anche l'introduzione della definizione di preparazione al riutilizzo e la previsione di nuove disposizioni che riguardano direttamente il principio di prevenzione (primo "step" della gerarchia).

Una corretta gestione dei rifiuti dovrebbe, infatti, passare in primo luogo attraverso la politica di prevenzione della produzione dei rifiuti[1] [1], in secondo luogo attraverso la preparazione per riutilizzo (ossia le "operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui i prodotti o i componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento"), in terzo attraverso il riciclaggio (ossia "qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini."), in quarto attraverso il recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia ed in ultima istanza attraverso lo smaltimento.

Per quanto riguarda la «prevenzione» della produzione dei rifiuti il legislatore oltre a introdurre il programma nazionale di prevenzione che deve essere varato e adottato dal Ministero dell'ambiente entro il dicembre 2013, punta il dito sulla prevenzione quantitativa e qualitativa affermando e chiamando in causa la responsabilità del produttore.

Inserisce quindi un nuovo articolo «Responsabilità estesa dei produttori» (articolo 178-bis) con l'intento di rafforzare la prevenzione e facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato.

Prevede inoltre la possibilità da parte del Ministero dell'Ambiente di poter adottare - con uno o più decreti aventi natura regolamentare - le modalità e i criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto. Il produttore è inteso come "qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo".

Ai medesimi fini potranno anche essere adottate - con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente con il Ministero dello Sviluppo Economico - le modalità e i criteri di gestione dei rifiuti e della relativa responsabilità finanziaria dei produttori del prodotto. Potranno essere indicate le modalità di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile; i criteri della progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali e a diminuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti.

La disciplina prevede, inoltre, una serie di divieti e obblighi a carico dei produttori e detentori di rifiuti e dei soggetti che esercitano attività professionali attinenti ai rifiuti, che comprendono l'obbligo di autorizzazione per la gestione di impianti fissi e mobili di gestione dei rifiuti, il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (art. 187, D.Lgs. 152/2006), l'obbligo di tenuta di un formulario di identificazione per il trasporto e di un registro di carico e scarico, la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (artt. 189, 190 e 193, D.Lgs. 152/2006), l'iscrizione all'Albo gestori rifiuti.

.png)

[1] [1] La prevenzione dei rifiuti consiste in un insieme di politiche volte a disincentivare, penalizzare economicamente o addirittura vietare la produzione di materiali e manufatti a ciclo di vita molto breve e destinati a diventare rifiuti senza possibilità di riuso. Soggetti interessati possono quindi essere tanto le imprese quanto i comuni cittadini, incentivati a ridurre a monte la produzione dei rifiuti, ad effettuare la raccolta differenziata. Oltre ad uno stimolo "etico", tali soggetti possono anche essere incentivati da una riduzione della TARSU, ad esempio quando ricorrano al compostaggio domestico (si consideri che la frazione organica è comunque una parte molto significativa dei rifiuti delle famiglie).

Principali modifiche apportate alla parte IV del Testo unico ambientale (Dlgs 152/06)

Il Dlgs 205/2010 che recepisce la Direttiva europea 2008/98 e modifica la parte IV del cosiddetto Testo unico ambientale (Dlgs 152/06) introduce una serie di novità che riguardano la «gerarchia» della gestione dei rifiuti. Una gerarchia che se pur riconfermata, nell'individuare nell'ordine la prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento viene innovata con l'inserimento del principio del "ciclo di vita" dei rifiuti che rende possibile in certi casi, discostarsi dall'ordine di priorità. Le novità riguardano anche l'introduzione della definizione di preparazione al riutilizzo e la previsione di nuove disposizioni che riguardano direttamente il principio di prevenzione (primo "step" della gerarchia). Uno degli aspetti innovativi di maggior interesse riguarda l'inserimento del «SISTRI» nel Codice ambientale e le relative sanzioni.

► Rimandando alla lettura del decreto correttivo, le principali modifiche sono le seguenti:

- articolo 10 del D.Lgs n. 205/2010: apporta modifiche all'articolo 183 del D.Lgs n. 152/2006 sostituendolo e definendo alla lettera n) il concetto di "gestione" come: “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario”; si considerano quindi gestori di rifiuti pure i commercianti e gli intermediari;

- articolo 12 del D.Lgs n. 205/2010: aggiunge nel D.Lgs n. 152/2006 l’articolo 184-bis che definisce il “Sottoprodotto” e l’articolo 184-ter che sancisce la “Cessazione della qualifica di rifiuto”;

- articolo 13 del D.Lgs n. 205/2010: sostituisce l’articolo 185 del D.Lgs n. 152/2006 stabilendo delle esclusioni, dall'ambito di applicazione della Parte quarta del codice ambientale, tra le quali si ricorda: “i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/Ce della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni”;

- articolo 15 del D.Lgs n. 205/2010: sostituisce l’articolo 187 del D.Lgs n. 152/2006 rubricato “Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi” in cui il divieto fa riferimento al concetto “differenti caratteristiche di pericolosità” anziché a quello precedente di categorie diverse di rifiuti pericolosi;

- articolo 16 del D.Lgs n. 205/2010, modifica i seguenti articoli del D.Lgs n. 152/2006:

- articolo 188 “Responsabilità della gestione dei rifiuti”

- articolo 189 “Catasto dei rifiuti”

- articolo 190 “Registri di carico e scarico”

- articolo 193 “Trasporto dei rifiuti”;

- articolo 28 del D.Lgs n. 205/2010: inserisce l’articolo 214 bis al D.Lgs n. 152/2006 rubricandolo “Sgombero neve” stabilendo come le: “1. Le attività di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche amministrazioni o da loro delegati, dai concessionari di reti infrastrutturali o infrastrutture non costituisce detenzione ai fini della lettera a) comma 1 dell'articolo 183."; cioè non costituiscono “detenzione di rifiuti”;

- articolo 36 del D.Lgs n. 205/2010: inserisce l’articolo 260-bis al D.Lgs n. 152/2006 rubricandolo “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti” prevedendo un inasprimento – dal 01.01.2011 - di sanzioni amministrative pecuniarie (sino ad € 93.000,00) per i soggetti che, obbligati, ometteranno di iscriversi al Sistri;altresì, introducendo l’obbligo di tenere il registro di carico e scarico per le imprese e gli enti che trasportano e raccolgono i propri rifiuti speciali non pericolosi.

In particolare, torna in vigore l’obbligo di tenere un «Registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi», per ciascun cantiere in cui si opera; il Dlgs 205/2010 infatti modifica la Parte Quarta del Codice Ambiente (Dlgs 152/2006), coordinandola con il sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011; con una modifica all’articolo 212, comma 8, del Codice Ambiente, si dispone che chi intenda raccogliere e trasportare i propri rifiuti non pericolosi, non aderendo al sistema SISTRI, dovrà dotarsi di un registro di carico e scarico. Le imprese che producono meno di dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi all’anno, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri anche tramite associazioni imprenditoriali o società di servizi. Il registro dovrà essere vidimato dalle Camere di commercio e gestito con le stesse procedure dei registri IVA. Le informazioni contenute nei registri devono essere rese disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo. I registri vanno conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.

La nozione di rifiuto

La natura non conosce rifiuti, intesi come materiali che non possano venir costruttivamente assorbiti e riutilizzati in qualche altro posto nel sistema naturale, ora o in futuro. I rifiuti pertanto rappresentano una delle principali pressioni create sull’ambiente dall’uomo e soprattutto dalle sue organizzazioni più industrializzate. L’utilizzo poco efficiente delle risorse naturali ha portato come principale conseguenza la creazione di grandi quantitativi di materiali non più riutilizzabili né dai sistemi industriali, né da quelli naturali e si sono accumulati creando nel tempo notevoli problemi ed inquinamenti. Con il passare del tempo e con il diffondersi di una sempre maggiore consapevolezza dei problemi derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti è nata l’esigenza di regolamentare con strategie, norme e piani i flussi di materiali in uscita dai nostri sistemi produttivi e dalle nostre case, cercando di prevenirne la produzione e la pericolosità e cercando di gestirli, una volta prodotti, privilegiando il recupero allo smaltimento.

Prima di passare ad un'analisi dettagliata del sistema sanzionatorio in materia di rifiuti, è indispensabile affrontare le problematiche inerenti alla definizione stessa di rifiuto. E’ evidente come il corretto inquadramento della nozione di rifiuto sia di fondamentale importanza per l’individuazione delle sostanze che devono sottostare alle disposizioni in materia. Secondo la definizione che viene ricalcata nell'art. 183 comma 1 (definizioni) del Testo Unico sull'Ambiente, deve intendersi rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi". Dalla lettura della definizione si ricava che l’elemento centrale della definizione di rifiuto è contenuta nell’ultima parte, laddove viene fatto riferimento alla condotta del detentore ed al significato da attribuire al termine“disfarsi”. La definizione di rifiuti rimane quindi fondata, come con il precedente Decreto “Ronchi”, sul concetto di “disfarsi”, che costituisce una condizione necessaria e sufficiente perché un oggetto, un bene o un materiale sia classificato come rifiuto. L’individuazione del significato e della portata di tale azione ha determinato, nel tempo, un acceso di battito giurisprudenziale e dottrinario mai sopito e destinato a suscitare analogo interesse.

Le incertezze nell’individuazione dell’ambito di operatività della definizione di rifiuto, hanno determinato il formarsi di due diversi approcci interpretativi, il primo dei quali privilegia il dato soggettivo (dato dal fatto che il proprietario si sia disfatto dell'oggetto, o che abbia deciso di farlo o vi sia tenuto), mentre il secondo valorizza quello oggettivo (consistente nell'inserimento nell'elenco di cui all'allegato A). Secondo la «teoria soggettiva» della nozione di rifiuto viene, in un certo senso, attribuita preminenza alla volontà del detentore del rifiuto circa la sua destinazione, mentre la «nozione oggettiva» si fonda su una valutazione obiettiva della condotta del detentore o di un obbligo cui lo stesso comunque è tenuto.

In pratica secondo la prima teoria è rifiuto ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base alla sua personale scelta mentre, per la seconda, l’individuazione di una sostanza come rifiuto prescinde dalla volontà del singolo, rcavandosi da dati obiettivi. La nozione oggettiva di rifiuto, in linea peraltro con la giurisprudenza comunitaria e nazionale, propende quindi per un concetto ampio di rifiuto, fondato su risultanze oggettive e non sull’intenzione del detentore (Cass. Sez. III n. 31011 del 18 giugno 2002, Zatti).

A differenza della legislazione previgente (Decreto Ronchi), il nuovo testo Unico Ambientale in sostanza esclude dal concetto di "rifiuto" le materie prime secondarie e i sottoprodotti valorizzabili come combustibili[1] [1].

Un'ultima precisazione assume rilevanza ai fini della nostra disamina, ed attiene all'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti rispetto a quella che abbiamo sopra analizzato sull'inquinamento idrico. Nella vigenza del Decreto Ronchi e della Legge Merli, la Suprema Corte aveva chiarito che "in tema di smaltimento di rifiuti la definizione di rifiuto come qualunque sostanza che rientri nelle categorie comprese nel catalogo dei rifiuti, e della quale il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi, comprende anche i rifiuti allo stato liquido. Pertanto l'abbandono incontrollato sul suolo o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee di rifiuti allo stato liquido compresi nel catalogo dei rifiuti e' punito ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, mentre lo scarico di acque reflue non comprese in questo catalogo continua ad essere soggetto alla disciplina della legge 10 maggio 1976 n. 319". Sulla base del medesimo criterio si dovranno ritenere ora applicabili, in casi analoghi, le norme del testo Unico dell'Ambiente rispettivamente in materia di inquinamento idrico (sopra analizzate), ovvero in tema di rifiuti.

(2).png)

[1] [1] Non sono rifiuti i sottoprodotti e le materie prime seconde (MPS), così definiti:

- Non rientrano tra i rifiuti ma tra i «sottoprodotti» le sostanza od oggetti che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

- è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

- la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

- l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

- Materia prima secondaria: materia, sostanza o prodotto secondario avente le caratteristiche stabilite da un apposito decreto del Ministero dell’Ambiente e che rispetti i seguenti criteri, requisiti e condizioni, previsti dall’art. 181 bis:

- siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;

- siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;

- siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;

- siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;

- abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.

In attesa dell’emanazione del decreto del Ministero dell’Ambiente le caratteristiche dei materiali devono essere conformi alle autorizzazioni vigenti rilasciate ai sensi degli artt. 208, 209 e 210 del D.Lgs.152/06 in accordo con il D.M. 05/02/98 così come modificato dal D.M. 186/06, il D.M. 161/02 e il D.M. 269/05.

Classificazione dei rifiuti

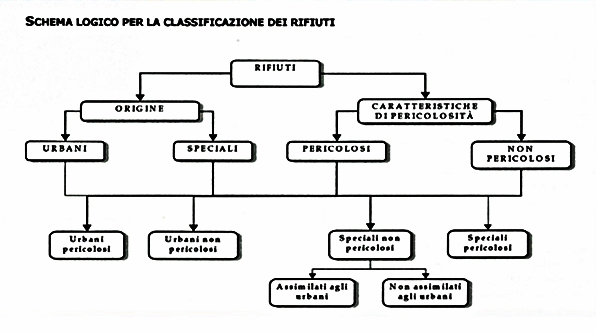

Il Decreto legislativo 152/06 determina, nell’art. 184, come modificato dall’art. 11 del D.Lgs. 205/2010, una classificazione dei rifiuti che, sostanzialmente, ricalca quella già contemplata dal “decreto Ronchi”. Una prima fondamentale distinzione è effettuata, in in base alla «origine», tra "rifiuti urbani" e "rifiuti speciali" che possono, a loro volta distinguersi, in base alle «caratteristiche di pericolosità», in "rifiuti pericolosi" e "non pericolosi".

Da ciò consegue che tanto i rifiuti urbani (ad eccezione dei rifiuti domestici che pure ne fanno parte) quanto i rifiuti speciali possono essere qualificati pericolosi e non pericolosi.

- Sono dunque rifiuti urbani:

- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera precedente, assimilati[1] [1] ai rifiuti urbani per qualità e quantità;

- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;

- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

- i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni,nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai numeri 2), 3) e 5).

La gestione integrata dei rifiuti urbani è di competenza dei Comuni che partecipano obbligatoriamente alle Autorità d’Ambito Territoriali Ottimali. Gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) sono suddivisioni del territorio regionale individuate al fine di superare l’originaria frammentazione in Autorità di Bacino per la gestione dei rifiuti, e di ottimizzare il servizio in termini di raccolta, trasporto e destinazione finale dei rifiuti.

- Per rifiuti speciali si intendono quei rifiuti provenienti dalla produzione primaria di beni e servizi, dalle attività dei comparti quali il commercio, nonché quelli derivanti dai processi di disinquinamento come fanghi, percolati, materiali di bonifica ecc.

Rientrano, invece, tra i rifiuti speciali, le seguenti categorie:

- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 Codice civile;

- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall’articolo 186 in materia di terre e rocce da scavo;

- i rifiuti da lavorazioni industriali;

- i rifiuti da lavorazioni artigianali;

- i rifiuti da attività commerciali;

- i rifiuti da attività di servizio;

- i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

- i rifiuti da attività sanitarie;

Negli ultimi anni, i rifiuti speciali hanno assunto una rilevanza sempre maggiore in relazione al miglioramento delle condizioni economiche, al progredire dello sviluppo industriale, della produzione di beni, merci, processi di consumo, e alle politiche di miglioramento degli standard ambientali. È ormai consolidata la consapevolezza che una corretta gestione dei rifiuti può consentire oltre alla tutela delle condizioni ambientali e della salute, anche il recupero di materie prime secondarie e di energia.

- I Rifiuti pericolosi e non pericolosi

I Rifiuti pericolosi sono, nfine, individuato come tali da penultimo comma dell’art. 184 D.lgs. 152/06 che specifica: “Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco nell’elenco di cui all’Allegato D alla parte quarta del citato decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta” in applicazione del “nuovo CER” (catalogo europeo dei rifiuti). In tale elenco alcune tipologie di rifiuti sono classificate come pericolose o non pericolose fin dall’origine, mentre per altre la pericolosità dipende dalla concentrazione di sostanze pericolose e/o metalli pesanti presenti nel rifiuto. [2] [1]

Per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche: questa classificazione è soggetta ad aggiornamenti, in quanto la ricerca e le conoscenze in questo campo sono in continua evoluzione.

I rifiuti si distinguono, in base alle caratteristiche di pericolosità, in «rifiuti non pericolosi» e «rifiuti pericolosi». Sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE, se presentano una o più delle seguenti caratteristiche di pericolosità:

- H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

- H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;

- H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati: liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

- H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21°C e inferiore o pari a 55°C;

- H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

- H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;

- H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;

- H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;

- H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

- H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

- H10 "Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;

- H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;

- H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;

- H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;

- H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.

Per definire le caratteristiche di pericolo da H3 a H8, H10 e H11 sono stati stabiliti i "limiti di riferimento" (art. 2 della Decisione 200/532/CE e successive modifiche), ossia dei valori di concentrazione delle sostanze contenute nel rifiuto, superati i quali il rifiuto è classificato come pericoloso, mentre per le caratteristiche H1, H2, H9; H12, H13 e H14 mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che nazionale.

Alcuni rifiuti sono classificati come pericolosi già dall'origine e contrassegnati da un "asterisco"a fianco del codice CER, riguardo all’attività che li ha prodotti; per altre tipologie si fa riferimento alla concentrazione di sostanze pericolose da determinarsi mediante opportuna verifica analitica.

[1] [1]L’assimilazione viene disposta con regolamento comunale ai sensi dell’art. 198 comma 2, lettera g) secondo la determinazione (di competenza statale) dei criteri qualitativi e quali-quantitativi, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali assimilati. Non possono essere, di norma, asimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei ba e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.

[2] [1]I "metalli pesanti" sono antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno: possono essere presenti sia puri che, combinati con altri alementi, in composti chimici.

Abbandono dei rifiuti: sanzioni

I produttori e i detentori dei rifiuti, ai sensi dell’art. 188 del D.lgs. 152/06, sono obbligati a consegnare i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettui le operazioni di recupero o smaltimento. Inoltre, nel medesimo articolo è definita la responsabilità del detentore dei rifiuti sul corretto recupero o smaltimento. Questa termina nel momento in cui il detentore dei rifiuti li consegna al servizio pubblico di raccolta o, nel caso di conferimento a soggetti autorizzati, riceve la quarta copia del formulario di identificazione del rifiuto controfirmato e datato dal destinatario del rifiuto stesso entro il termine di tre mesi dal data di consegna al trasportatore.

- L'art. 255 del testo Unico, intitolato "Abbandono dei rifiuti", apre il capo relativo alle sanzioni previste dal Testo Unico in materia di rifiuti. Innanzitutto è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 euro a 620 euro per chiunque "abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee". Tuttavia se l'abbandono ha per oggetto rifiuti non pericolosi e non ingombranti la sanzione pecuniaria è minore e compresa da 25 euro a 145 euro. Se, invece, la violazione viene posta in essere dal titolare del centro di raccolta o dal concessionario o dal titolare della succursale della casa costruttrice, la sanzione va da 260 euro a 1.150 euro.

- Il terzo comma del predetto articolo stabilisce che chi non osserva l'ordinanza del Sindaco tesa a rimuovere, a recuperare o a smaltire i rifiuti e a ripristinare lo stato dei luoghi, oppure non adempie all'obbligo di separare i rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile, è punito con la sanzione penale dell'arresto fino ad un anno.

Il potere da parte del Sindaco di ricorrere ad ordinanze contingibili ed urgenti può essere legittimamente esercitato soltanto quando si versa in una situazione di eccezionale ed urgente necessità, e ciò giustifica il ricorso ad una sanzione penale, e non solo amministrativa, in caso di inottemperanza all'ordinanza sindacale.

Infine il predetto articolo stabilisce che in caso di sentenza di condanna, anche se emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nelle sopraccitata ordinanza sindacale o nell'obbligo non eseguiti. Questa disposizione è chiaramente finalizzata a garantire che la sentenza di condanna raggiunga l'obiettivo di assicurare l'effettivo recupero dell'ambiente inquinato e l'eliminazione del danno provocato dal reato.

- Gli articoli 262 (competenza e giurisdizione) e 263 (proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) del Testo Unico costituiscono due norme di chiusura del capo relativo alle sanzioni in materia di rifiuti. L'art. 262 prevede che all'irrogazione delle predette sanzioni amministrative pecuniarie provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, e che avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'art. 12 della L. 689/1981. L'art. 263 prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale.

Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata: sanzioni

L'art. 256 del Testo Unico sull'Ambiente, punisce l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata. In base al predetto articolo "chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione,iscrizione o comunicazione" è punito: con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

- Le definizioni di tutte le predette attività sono contenute nell'art. 183 del Testo Unico, in forza del quale:

- la raccolta è l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto (lett. e);

- la raccolta differenziata è la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, nonchè a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti siano effettivamente destinati al recupero (lett. f);

- lo smaltimento consiste nelle operazioni finalizzate a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta (lett.g);

- il recupero riguarda le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici (lett. h);

- lo stoccaggio consiste nelle attivita' di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte quarta (lett.l).

L'autorizzazione é necessaria sia per le operazioni di smaltimento sia per quelle di recupero, e non hanno alcun valore le autorizzazioni successive in sanatoria, le quali non hanno il potere di disciplinare i fatti ad esse antecedenti.

In particolare, l'art. 208 del testo Unico stabilisce che: "i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda é altresi allegata la comunicazione del progetto all'autorita' competente ai predetti fini".

Entro trenta giorni dal ricevimento della predetta domanda, la Regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle Autorità d'ambito e degli enti locali interessati. Alla conferenza è invitato a partecipare, con preavviso di almeno venti giorni, anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti.

Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:

- procede alla valutazione dei progetti;

- acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;

- acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;

- trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.

Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza di servizi e sulla base delle risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva, approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità dei lavori.

L'autorizzazione detta le opportune condizioni e prescrizioni, chiarendo:

- i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;

- i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformita' dell'impianto al progetto approvato;

- le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;

- la localizzazione dell'impianto da autorizzare;

- il metodo di trattamento e di recupero;

- le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;

- le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto;

- la data di scadenza dell'autorizzazione;

- i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

La predetta autorizzazione è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

Quando, a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all'autorizzazione, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell'atto di diffida, l'autorizzazione è revocata.

Il predetto art. 208 del testo Unico stabilisce, inoltre, che l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge n. 84/1994 e di cui al D. lgs. 182/2003 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco è disciplinata dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui all'articolo 19 del regolamento CEE n. 259/93 (vedi la regolamentazione dei rifiuti nelle aree portuali).

Le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi non necessitano della predetta autorizzazione, ma, in base ad una procedura semplificata prevista dall'art. 215, possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla competente Sezione regionale dell'Albo nazionale dei gestori ambientali istituito dal precedente art. 212. Anche in tale caso, tuttavia, qualora la Sezione regionale del predetto Albo accerti il mancato rispetto delle norme tecniche da parte del gestore dell'impianto di smaltimento, essa propone alla Provincia di disporre, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare la propria attivita' alla normativa vigente.

Una particolare ipotesi di violazione del divieto di autorizzazione è contenuta nel terzo comma dell'art. 256, che sanziona la realizzazione e gestione di discarica abusiva: "Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se la discarica è destinata,anche in parte,allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'art.444 del c.p.p. consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi".

Secondo la Corte di Cassazione, ci si trova di fronte alla realizzazione di discarica abusiva tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti (Cass. Sez. III, sent. n. 4260 del 15 aprile 1991).

- Gli articoli 262 (competenza e giurisdizione) e 263 (proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) del Testo Unico costituiscono due norme di chiusura del capo relativo alle sanzioni in materia di rifiuti. L'art. 262 prevede che all'irrogazione delle predette sanzioni amministrative pecuniarie provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, e che avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'art. 12 della L. 689/1981. L'art. 263 prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale.

Bonifica dei siti: sanzioni

L'art. 257 del Testo Unico, come modificato dal d.lgs. 8 novembre 1997 n. 389, stabilisce che: "Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente".

Difatti, a norma dell'art. 242 del Testo Unico, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento deve mettere in opera immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, le misure necessarie di prevenzione e deve svolgere, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento. All'esito di tale indagine, ove il responsabile dell'inquinamento accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, deve provvedere al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione.

Qualora, invece, la predetta indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC, il responsabile dell'inquinamento deve darne immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate, e nei successivi trenta giorni deve presentare alle predette amministrazioni, nonchè alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative, e sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. Qualora invece gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito e' superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile deve sottoporre alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività.

Il secondo comma dell'art. 257 del Testo Unico prevede che "si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose".

Il terzo comma prevede che con la sentenza di condanna per le predette contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. "il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale". Tale previsione conferma che la ratio della norma non è tanto quella di garantire il puntuale adempimento della procedura di bonifica, ma soprattutto quella di difendere e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento.

- Gli articoli 262 (competenza e giurisdizione) e 263 (proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) del Testo Unico costituiscono due norme di chiusura del capo relativo alle sanzioni in materia di rifiuti. L'art. 262 prevede che all'irrogazione delle predette sanzioni amministrative pecuniarie provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, e che avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'art. 12 della L. 689/1981. L'art. 263 prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale.

SISTRI: sistema di tracciabilità dei rifiuti

Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nato nel 2009 su iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è un sistema informatico gestito dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente finalizzato a semplificare le procedure e gli adempimenti amministrativi per la gestione dei rifiuti e a combattere il traffico illecito e lo smaltimento illegale. Il Sistema permette l’informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani e modifica completamente il modello di identificazione, registrazione e denuncia dei rifiuti, prevedendo l’iscrizione obbligatoria di specifiche categorie di soggetti individuati dal Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009.

Il 14 gennaio 2010 è entrato in vigore il nuovo Sistema Informatico di Tracciabilità dei Rifiuti, previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17/12/2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13/01/2010. La gestione informatica della documentazione sostituisce la tenuta dei registri di carico e scarico (area Registro Cronologico della scheda Sistri), l'emissione dei formulari (area Movimentazione del Rifiuto della scheda Sistri) e prevede, a partire dal 2011, l'abolizione del MUD.

Il tracciamento informatico del percorso dei rifiuti permette un maggior controllo della movimentazione degli stessi. L'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale si realizza tramite l'uso di dispositivi USB personalizzati per ogni sede che produce o gestisce rifiuti e per ogni veicolo a motore che li trasporta. Il dispositivo USB è una chiavetta con firma elettronica che permette l'accesso in sicurezza al sistema informatico Sistri per la trasmissione dei dati e delle informazioni memorizzandole sul dispositivo stesso. Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici che corrispondono alle firme elettroniche delle persone fisiche individuate come "delegati" durante la procedura di iscrizione al Sistri. Per ogni veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti oltre alla dotazione di un dispositivo USB è prevista l'installazione di una black box (scatola nera) con la funzione di seguire e verificare il percorso dei rifiuti speciali in tempo reale dal momento in cui sono caricati sul veicolo fino alla destinazione finale.

Il decreto che istituisce e disciplina il SISTRI individua i soggetti (detti operatori) e le attività di produzione, gestione e trasporto di rifiuti (categorie di iscrizione) coinvolte nel processo di informatizzazione e ne definisce le modalità di iscrizione, obbligatoria o facoltativa, secondo determinate tempistiche. In particolare, i seguenti soggetti sono obbligati ad effettuare la registrazione:

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti. lettera c) i rifiuti da lavorazioni industriali; lettera d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; lettera g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento.

- i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.

- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.

- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.

- le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.

- il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge n. 84/1994 e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;

- i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.

- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

La disciplina della Gestione dei Rifiuti

E’ la parte quarta del Decreto legislativo 152/2006 (artt. 177-266) a dettare norme in materia di gestione dei rifiuti che, ai sensi dell’art. 178, costituisce attività di pubblico interesse tesa ad assicurare una elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci.

La gestione di un rifiuto può essere considerata come l’insieme delle attività che accompagnano e seguono l’atto del disfarsi di una sostanza o oggetto, partendo dalla fase di produzione del rifiuto e, ancor prima dalla prevenzione di tale produzione, fino alla raccolta, il trasporto, il trattamento (riciclaggio o smaltimento) ed anche il riutilizzo dei materiali di scarto solitamente prodotti dall'attività umana, nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute dell’uomo e sull’ambiente. Un interesse particolare negli ultimi decenni riguarda la riduzione degli effetti dei rifiuti sulla natura e sull'ambiente e la possibilità di recuperare risorse da essi, e la riduzione della produzione di rifiuti stessi.

La gestione dei rifiuti è effettuata in conformità ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, diresponsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi «inquina paga». A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

- L’intero ciclo della gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi deve osservare i seguenti principi generali (art. 179):

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

- garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo nonché evitare ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

- salvaguardare la fauna e la flora ed evitare il pur minimo degrado all’ambiente e al paesaggio;

- rispettare le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;

- promuovere ed attuare, con criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia;

- garantire un adeguato servizio di smaltimento dei rifiuti per l’intero territorio comunale.

Articolo 179

(Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti

.png)

I Comuni promuovono tutte quelle iniziative tendenti a diminuire la produzione dei rifiuti sia coinvolgendo la popolazione interessata che attraverso adeguati interventi di raccolta differenziata e di recupero dei materiali. I Gestori del servizio hanno l’obbligo di seguire razionalmente l’innovazione tecnologica in materia ambientale e conseguentemente di aggiornare, sotto il profilo tecnico-scientifico il proprio personale, i propri mezzi e le proprie dotazioni, promuovendo la sperimentazione di tutte le forme organizzative che consentano il continuo miglioramento del servizi.

Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico

La tutela dell’ambiente marino si sostanza, principalmente, nella lotta al fenomeno dell'inquinamento del mare, dovuto ad una molteplicità di cause, tra cui gli scarichi di oli combustibili provenienti dalle raffinerie o dai lavaggi delle petroliere e le perdite accidentali di idrocarburi che complessivamente incidono, sull'ecosistema marino, in misura inferiore rispetto ai quotidiani sversamenti volontari dei predetti lavaggi di cisterne, o degli scarichi delle acque nere o di sentina. A tali fattori occorre aggiungere l'incidenza degli scarichi di rifiuti civili, agricoli ed industriali.

L'analisi della disciplina posta a tutela dell'ambiente marino non può non riguardare anche la normativa in materia di rifiuti, che chiaramente attiene anche alla tutela ed all'igiene dei litorali e dei porti. Le attività portuali, oltre a risultare dinamicamente collegate ad aspetti di natura economica, sociale, storica e culturale, comportano inevitabili relazioni con l’ambiente, sia costiero che marino. Una gestione incontrollata di tali attività, soprattutto se inserite in aree fortemente antropizzate, potrebbe provocare pericolose ripercussioni sull’ambiente naturale, un continuo aumento del consumo di risorse e dei costi per gestire l’ambiente, una maggiore produzione di rifiuti e una conseguente perdita del valore del porto. Ciò risulta tanto più vero per i porti inseriti in aree di particolare interesse naturalistico o in contesti di particolare vulnerabilità come quello del bacino del mediterraneo.

Il Corpo delle Capitanerie – Guardia Costiera colloca la materia ambientale al centro dell’ordinario spiegarsi dei compiti istituzionali. Tali delicate attribuzioni, risultano ulteriormente consolidatesi, alla luce del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”[1] [1], ed in particolare, dagli articoli 135 e 195, che individuano competenze di natura specialistica del Corpo, nella gestione, rispettivamente, dell’attività di prevenzione ed accertamento dei reati ed illeciti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e nella repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti. La vigilanza sulle aree di reperimento e monitoraggio della filiera dei rifiuti in ambito terrestre, marino e portuale era costituita, in passato dal D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (c.d. decreto Ronchi), il quale aveva recepito tre direttive della CEE (la 91/156 sui rifiuti; la 91/689 sui rifiuti pericolosi e la 94/62 sugli imballaggi), ed aveva abrogato quasi tutta la normativa precedente, rappresentando una svolta fondamentale nella regolamentazione dei rifiuti. Tale decreto, infatti, si ispirava all'idea che l'inquinamento da rifiuti doveva essere fronteggiato non con interventi da collocarsi a valle dei processi di consumo, attraverso il ricorso allo smaltimento in discarica, ma riducendo la quantità' complessiva dei rifiuti prodotti, e favorendo tecnologie di gestione degli stessi orientate al recupero, al riutilizzo e al riciclo. Il testo legislativo ha mostrato delle molteplici carenze normative, che avevano portato all'emanazione nel ’97 del D. Lgs. n. 389 (cd. Rochi - bis) e nel ’98 della Legge n. 426 (cd. Ronchi - ter), finché è intervenuto il sopra citato Testo Unico dell'Ambiente a riordinare integralmente anche tale materia (la Parte IV tratta la gestine dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati). La nuova legge, in conformità con quanto stabilito dalla normativa comunitaria, accorpa infatti tutte le disposizioni emanate successivamente al decreto Ronchi, e riorganizza la disciplina dei consorzi di raccolta attraverso l'introduzione di istituti finalizzati ad assicurare la massima concorrenzialità nella gestione del sistema e consentire di costituire nuovi consorzi.La finalità del decreto sono indicate nell’art. 2 comma 1 nella promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzarsi attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionaòe delle risorse naturali.

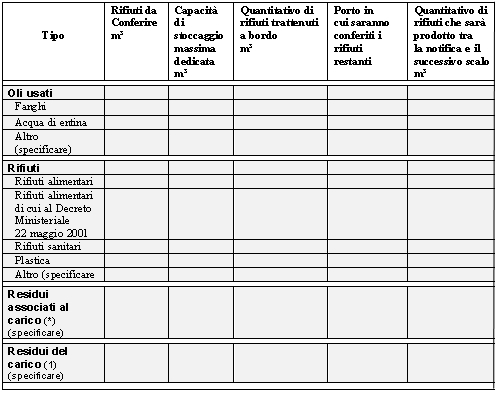

L’art. 232 comma 2 del Testo Unico ambientale (D.L.vo 152/2006) richiama, quale disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui del carico, il D.L.vo 24 giugno 2003 n. 182 (in Gazz. Uff., 22 luglio, n. 168) “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”. il quale ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva CE 59/2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, finalizzata ad assicurare alle navi che approdano nei diversi porti dell'Unione Europea adeguati sistemi ove poter conferire non solo i rifiuti inevitabilmente prodotti a bordo della nave, ma anche i residui del carico che altrimenti verrebbero eliminati attraverso sversamenti volontari nelle acque marine. E’ composto di 16 articoli e 4 allegati, che definiscono in modo puntuale l’ambito di applicazione e le modalità operative di gestione dei rifiuti navali e dei porti:

- Allegato 1: Prescrizioni relative al piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;

- Allegato 2: Informazioni sul sistema di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico da fornire agli utenti del porto;

- Allegato 3: Modulo di dichiarazione contenente le informazioni da notificare prima dell'entrata nel porto;

- Allegato 4: Criteri per la determinazione della tariffa di cui agli articoli 8 e 10.

Scopo del decreto legislativo è dunque quello di “ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l’utilizzo degli «impianti portuali di raccolta» per i suddetti rifiuti e residui” (art. 1).Una nave, infatti, durante il suo esercizio impatta in maniera significativa sull’ambiente: basti pensare alle operazioni di routine come quella di smaltimento dei rifiuti prodotti a bordo. Lo stesso dicasi per le attività condotte nei porti, che generano rifiuti anche di natura pericolosa. Tali impianti vengono definiti dall'art. 2, comma 1, lett. e) come strutture, che possono essere fisse, galleggianti o mobili all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.

Esso si applica (art. 2) a tutte le navi, comprese le unità da diporto ed i pescherecci facenti scalo o operanti in un porto dello Stato, indipendentemente dalla bandiera. Si applica inoltre ai porti dello Stato ove fanno scalo dette navi. Sono invece escluse le navi militari da guerra ed ausiliarie o altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali ai fini non commerciali, ma è previsto che, con decreto ministeriale, siano stabilite le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie e le navi delle forze di polizia ad ordinamento civile conferiscano rifiuti ed i residui del carico in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni unità. Ed infatti, con D.M. 19 marzo 2008, recante “Misure necessarie per il conferimento da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi impianti portuali, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo 24 giuno 2003, n. 182”, sono state stabilite le misure necessarie per il conferimento, da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi impianti portuali.

Occorre sottolineare che già dalle predette previsioni relative agli obiettivi della norma, ed alla definizione degli impianti di raccolta, emerge chiaramente come il decreto legislativo 182/2003 si occupi della gestioni dei rifiuti del sistema "nave-porto", e non del servizio di pulizia, raccolta rifiuti e disinquinamento del porto. Per ciò che attiene a tale servizio, viene in evidenza, oltre alla disciplina generale sui rifiuti sopra esaminata, il decreto del Ministero dei Trasporti del 14/11/1994, il quale ha individuato vari servizi portuali di interesse generale (servizi di illuminazione, idrici, informatici, telematici), tra cui, per l'appunto, i servizi di pulizia, raccolta dei rifiuti e disinquinamento del porto. In base a tale provvedimento la pulizia di tutti gli spazi terrestri non coperti situati entro l'ambito portuale, compresi quelli utilizzati da soggetti terzi, imprese o utenti portuali viene affidata ad imprese competenti a seguito di gara pubblica indetta dall'Autorità Portuale o, dove non istituita, dall'Autorità Marittima. Il predetto decreto ministeriale in precedenza regolava anche l'attività di pulizia e raccolta di rifiuti provenienti dalle navi in sosta nel porto, che ora invece ha trovato una disciplina ad hoc con il D.Lgs 182/03.

Pertanto, per i rifiuti della nave ed i residui del carico, si applica il Decreto 182/03, e le relative norme concernenti il conferimento, l'obbligo di notifica ed il regime tariffario, mentre per i rifiuti derivanti dalla pulizia degli specchi acquei e terrestri la principale fonte giuridica di riferimento è il nuovo Testo Unico sull'Ambiente, per la parte relativa alla disciplina dei rifiuti (prima regolata dal D.Lgs 22/97), oltre alla L. 84/94 (riordino della legislazione in materia portuale) ed al predetto D.M. 14/11/94.

Particolare importanza riveste, inoltre, la Marpol 73/78, ossia la Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento dalle navi. Tale convenzione fu elaborata per rispondere alla necessità di controllare e limitare il rilascio accidentale e deliberato in mare di idrocarburi ed altre sostanze pericolose, fra cui i rifiuti (ad essi è dedicato l’Annesso V).

[1] [1] Tale Decreto, emanato in attuazione della Legge 308/2004 “delega ambientale” che a sua volta è stato oggetto di interventi correttivi, l’ultimo dei quali effettuato con il D. Lgs. 29/06/2010, n. 128. e recante “norme in materia ambientale”, dedica la parte IV alle “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” (articoli 177 – 266) ed ha abrogato una serie di provvedimenti precedenti tra cui il Decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, cosiddetto Decreto Ronchi, che fino alla data di entrata in vigore del D.lgs. 152/06 ha rappresentato la legge quadro di riferimento in materia di rifiuti. La gerarchia di gestione dei rifiuti è disciplinata dall’art. 179 del D.Lgs. 152/06 “Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti” che stabilisce quali misure prioritarie la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti seguite da misure dirette quali il recupero dei rifiuti mediante riciclo, il reimpiego, il riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie, nonché all’uso di rifiuti come fonte di energia.

Il Decreto quindi persegue la linea già definita dal Decreto “Ronchi”, ovvero la priorità della prevenzione e della riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, a cui seguono solo successivamente il recupero (di materia e di energia) e quindi, come fase residuale dell’intera gestione, lo smaltimento (messa in discarica ed incenerimento).

Classificazione dei rifiuti portuali

I rifiuti portuali sono classificati in:

- Rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico che la Convenzione MARPOL 73/78 raggruppa nei seguenti cinque Allegati:

- petrolio in tutte le sue forme (Allegato I) ed in particolare il petrolio greggio, l’olio combustibile, le morchie, i residui d’idrocarburi e i prodotti raffinati (diversi dai prodotti petrolchimici che sono soggetti alle disposizioni dell’Allegato II della Marpol) e comprende le sostanze elencate nell’Appendice I della Marpol. Fanno parte dell’Allegato I: i rifiuti oleosi (scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati; scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati; scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione; olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile; altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione; oli di sentina della navigazione; altri oli di sentina della navigazione; oli prodotti dalla separazione olio acqua), i fanghi (fanghi di prodotti di separazione olio/acqua), le acque di lavaggio cisterne e residui di carico, i residui oleosi di macchina (acque di sentina, morchie, ecc.).