Conseguenze giuridiche del reato

Alla inosservanza del «precetto» contenuto nella norma penale, consegue a carico dell'autore del fatto, l'applicazione di una "sanzione penale".

Le conseguenza giuridiche del reato sono pertanto le sanzioni che il diritto prevede vengano inflitte a colui che è dichiarato colpevole di un illecito configurante un delitto o una contravvenzione.

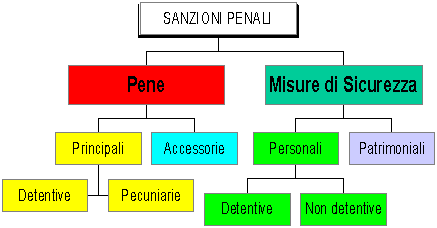

Le sanzioni penali sono: le «pene» e le «misure di sicurezza». La duplicità dei tipi di sanzioni si spiega con l’accoglimento, da parte del Codice Penale del 1930, del «Sistema del doppio binario». In base a tale sistema, le pene avrebbero una funzione di castigo e intimidazione; le misure di sicurezza, la funzione di neutralizzare la pericolosità sociale del reo e di «risocializzarlo» all’esito del processo rieducativo che le stesse misure di sicurezza dovrebbero attuare.

► Peculiarità:

Accanto alla pena, il nostro diritto prevede, come sanzione penale, la misura di sicurezza.

- La pena è inflitta all'autore del reato se questi è "imputabile o semimputabile" e come "castigo" per il reato commesso.

- La misura di sicurezza è inflitta all'autore di un reato se si tratta di un "soggetto pericoloso" e per prevenire quindi la futura commissione di ulteriori reati.

- La misura di sicurezza può essere inflitta sia al soggetto "non imputabile", ma pericoloso sia al soggetto "imputabile o semimputabile" che sia anche pericoloso. In tal caso, l'autore del fatto è sottoposto prima alla pena e poi alla successiva misura di sicurezza.

- La pena è inflitta in una "quantità fissa"; la misura di sicurezza non ha durata determinata perché si protrae una durata minima e finché dura la pericolosità.

► Distinzione delle pene

Il Codice penale comune suddivide le pene in due grandi categorie:

- pene principali

- pene accessorie

► Distinzione delle misure di sicurezza

Il Codice penale comune suddivide le misure di sicurezza in due categorie (artt. 199-240):

- personali

- patrimoniali

Le pene

Sono le «conseguenze giuridiche» che l'ordinamento commina, a mezzo dell’Autorità Giudiziaria, per la violazione della legge penale. Esse incidono sulla "libertà" personale di una persona fisica o sul suo "patrimonio" e si distinguono da altre forme di reazione giuridica (sanzioni amministrative, disciplinari) per il fatto di essere applicate dal "Giudice" in sede penale.

La pena svolge diverse funzioni: da un lato quella di "punire" il colpevole per il reato commesso mentre dall’altro lato ha "funzione rieducativa" che mira alla riabilitazione del reo e al suo reinserimento in società. Il cd. doppio binario della pena previsto dal Codice, risponde al principio previsto dalla Costituzione che, all’art. 27, 3 comma, stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti disumani e che debbono tendere alla rieducazione del condannato in modo da consentirgli il reinserimento nella società una volta scontata la pena.

La prevenzione generale viene affidata alla pena mentre la prevenzione speciale è affidata alle misure di sicurezza.

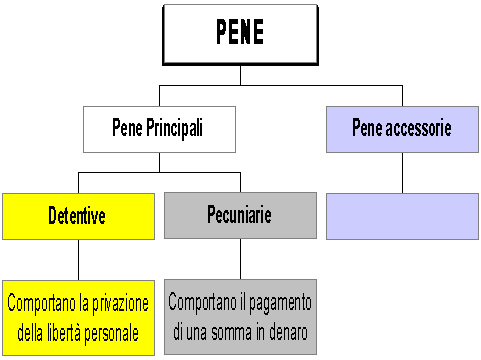

Il Codice distingue le pene in:

- principali

- accessorie

► Le «pene principali» (artt.17, 21-27 c.p.) sono quelle che nella norma penale accompagnano necessariamente la previsione del reato e che sono inflitte dal Giudice con sentenza di condanna. Possono essere:

- detentive: comportano, cioè, una restrizione della libertà personale;

- pecuniarie: consistono nel pagamento di una somma di danaro.

E' prevista in astratto, entro minimi e massimi prestabiliti. ll legislatore fissa i limiti edittali della pena (c.d. fase edittale), ma spetta al Giudice determinare la misura e la qualità della pena da infliggere in concreto (c.d. fase giudiziale), in relazione a ciscun caso specifico.

Il potere del Giudice è un potere discrezionale. Egli non può infatti determinare la pena a suo piacimento (=arbitrio), ma non è neppure vincolato a infiggere una “pena fissa” prestabilita in astratto dal legislatore.

♦ Nell’esercizio del suo "potere discrezionale"(art. 132 c.p.), il Giudice deve:

- determinare la pena nell’ambito dei limiti (minimo e massimo) fissati dal legislatore;

- indicare, nella sentenza di condanna i motivi che lo hanno indotto ad infliggere la pena in una data misura e qualità

- tenere conto dei criteri (o parametri) di determinazione della pena indicati nell’art. 133 c.p

♦ Nella determinazione della pena, il Giudice deve dunque tenere conto dei "criteri" fissati nell’art. 133 c.p., e cioè:

- gravità del reato;

- capacità a delinquere del colpevole (possibilità che il colpevole commetta in futuro altri reati).

Tali criteri servono a consentire l’adeguamento della pena al fatto concreto e alla personalità del suo autore.

La gravità del reato può essere dedotta: dalla modalità della condotta, dalla gravità del danno o del pericolo cagionato e dalla intensità del dolo o del grado della colpa.

- Ad esempio, è certamente più grave il furto di vele in un caveau di una imbarcazione da diporto rispetto al furto di un salvagente anulare; il furto di un gommone appena acquistato rispetto ad uno vecchio; un furto ben organizzato rispetto ad uno occasionale.

La capacità a delinquere del colpevole va invece dedotta: dai motivi che lo hanno indotto al reato; dai precedenti penali e giudiziari; dalla condotta di vita (individuale, familiare e sociale) e dalla condotta precedente e successiva al reato.

- Ad esempio, dimostra certamente maggiore attitudine criminale l’imprenditore di un’impresa di pesca che commette un omicidio per eliminare un “concorrente” rispetto ad un altro che commette lo stesso reato per motivi di gelosia o perché si trova in uno stato d’ira provocato dal comportamento della vittima; oppure il ladro con precedenti specifici rispetto al giovane incensurato, ecc.

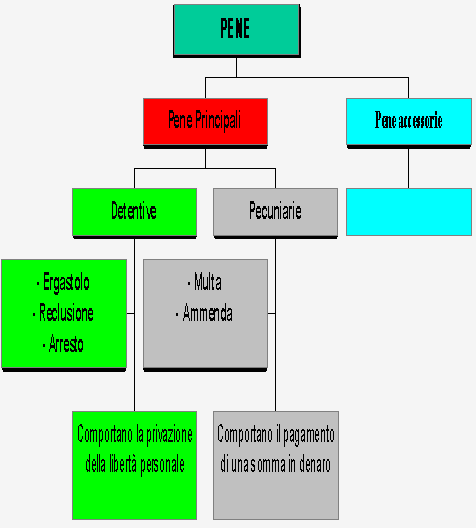

In base a quanto disposto dall’art. 17 c.p., le pene previste per i «delitti» sono l’ergastolo, la reclusione e la multa mentre per le «contravvenzioni» sono l'arresto e l'ammenda. Il successivo articolo 18 prevede poi che le pene detentive sono quelle dell’ergastolo, della reclusione e dell’arresto mentre quelle pecuniarie sono la multa e l’ammenda.

Sulla base di quanto disposto dall’art. 27 della Costituzione, la pena è «personale» (principio della personalità della pena) e pertanto potrà essere inflitta solo all’autore del reato.

La pena può essere inflitta solo dall’Autorità Giudiziaria (che la infligge con la garanzia del procedimento penale) e nei soli casi espressamente stabiliti dalla legge (principio della legalità della pena) che stabilisce poi anche i casi per cui la pena può essere revocata.

La pena è inderogabile e proporzionata al reato.

Il legislatore, in relazione alle più recenti esperienze tendenti al recupero del condannato, con la Legge 24 novembre 1981, n. 689 ha realizzato importanti modifiche al sistema penale. Hanno infatti introdotto le cosiddette «sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi» e la «conversione di pene pecuniarie», allorché viene accertata l'insolvibilità del condannato.

► Le pene accessorie, generalmente vengono applicate automaticamente e costituiscono uno degli effetti della condanna. Ci sono però dei casi in cui l’Ordinamento vincola l’applicazione di tali pene alla libera discrezionalità del Giudice. In tal caso, ai fini della loro applicabilità, è necessaria una dichiarazione diretta da parte del Giudice in sentenza che ne determinerà anche la durata.

Pene principali

Le «pene principali» (artt. 17, 21-27 c.p.) sono quelle che nella norma penale accompagnano necessariamente la previsione del reato e che sono inflitte dal Giudice con sentenza di condanna. Possono essere "detentive" (esse comportano la restrizione della libertà personale) e "pecuniarie" ( esse consistono nel pagamento di una somma di denaro).

- Pene detentive

► Ergastolo

Prevede l’obbligo del lavoro e l’isolamento notturno. Trascorsi 26 anni di pena e tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il ravvedimento, il condannato all’ergastolo può beneficiare della «Liberazione condizionale»[1] (art. 176, comma 3 c.p.). E’ disposta dal Tribunale di Sorveglianza e consiste nella possibilità per il condannato che ha dato prova di sicuro ravvedimento di espiare l’ultima parte della pena in regime di “libertà vigilata” La misura sospende l’esecuzione della parte della pena che rimane ancora da scontare.

Ricorrendone le condizioni, il condannato all’ergastolo può anche essere ammesso al regime di «Semilibertà» dopo aver espiato almeno 20 anni di pena (art. 50 L. 26/7/1975, n. 354). E’ disposta dal Tribunale di Sorveglianza e consiste nella concessione di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto penitenziario per partecipare ad attività di lavoro, di istruzione o comunque utili al reinserimento sociale. Nell’ambiente esterno, l’attività di vigilanza sui “semiliberi” è esercitata in via principale dal Centro di Servizio sociale. Ad esso spetta informare il Giudice di Sorveglianza in ordine alla evoluzione del trattamento e al conseguente reinserimento dei condannati.

► Reclusione

La pena consiste nella privazione della libertà personale per un periodo che si estende da un minimo di 15 giorni a un massimo di 24 anni. Per taluni reati (ad esempio: attentato per finalità terroristiche o di eversione - art. 280 c.p.; sequestro di persona - art. 630 c.p.; oppure quando ricorrono più circostanze aggravanti, ecc.), il limite massimo di tale pena può estendersi sino a 30 anni. Anche il condannato alla reclusione che ha dato prova di sicuro ravvedimento può essere ammesso dal Tribunale di Sorveglianza al beneficio della liberazione condizionale (artt. 176-177 c.p. e art. 70 legge 353/1975) che consiste nell’espiare l’ultima parte della pena in regime di libertà vigilata e di ottenere, all’esito, che la sua pena venga dichiarata estinta) e al regime di semilibertà (art. 48-51 legge 354/1975).

► Arresto

La pena consiste nella privazione della libertà personale da 5 giorni a 3 anni. Anche per l’arresto, la ricorrenza di circostanze aggravanti (art. 66 c.p.) o di talune ipotesi di concorso di reati (art. 78 c.p.) può determinare l’elevazione del limite massimo.

- Pene pecuniarie

► Multa e ammenda

Le pene della multa e dell’ammenda, consistenti, entrambe, nell’obbligo di pagare una somma di denaro, si differenziano, invece, fra di loro perché la prima (multa) consiste nel pagamento, allo Stato, di una somma da 50 a 50.000 €; mentre per la seconda (ammenda) i limiti sono da 20 a 10.000 €.

Per le pene pecuniarie, come per le pene detentive, la ricorrenza di talune «aggravanti» (art. 66 c.p.) o di talune ipotesi di «concorso di reati» (art. 78 c.p.), può determinare la elevazione dei limiti massimi (per la multa, ad esempio e a seconda dei casi, fino a 10.329, 15.493, 30.987 o 64.557 €).

L’elevazione dei limiti massimi (sino al triplo) delle pene pecuniarie può dipendere anche dalle condizioni economiche del colpevole (art. 133 bis c.p.). Dalle condizioni economiche del colpevole, può dipendere anche la diminuzione delle pene medesime (sino a 1/3) ovvero la possibilità di un loro pagamento rateale (art. 133 ter)[1].

Partendo dalle considerazioni appena fatte, è opportuno puntualizzare che nella pratica dei “non addetti ai lavori“ si riscontrano improprietà terminologiche che è bene evitare, anche, e specialmente, al fine di non confondere i limiti entro i quali effettivamente deve essere collocata l’attività di polizia giudiziaria.

E’ comune l’uso del termine «contravvenzione» per indicare le semplici infrazioni amministrative e del termine «multa» per indicare la sanzione pecuniaria imposta a seguito di infrazioni amministrative.

- Ad esempio, si parla erroneamente, in tema di circolazione stradale, di contravvenzioni e multe per divieto di sosta o divieto di sorpasso.

Allo stesso modo, anche il termine «delitto» è talora usato in senso improprio, come sinonimo di omicidio. L’omicidio (artt. 575-577 c.p.) è invece solo uno dei delitti previsti dalle leggi penali anche se, forse, è il delitto per eccellenza, quello che, oltretutto, più colpisce ed allarma la coscienza sociale.

Di fatto, e pur nella consapevolezza della approssimazione, può dirsi, allora, che le contravvenzioni sono reati meno gravi dei delitti ed ai quali conseguono conseguenze meno afflittive (il condannato per un reato-contravvenzione, non può ad esempio, perdere la potestà di genitore o essere interdetto alla possibilità di ricoprire un ufficio: pene accessorie che, invece possono conseguire a carico di un condannato per delitto - artt. 34 - 28 c.p.).

E’ poi da notare che mentre le contravvenzioni sono tutte perseguibili d’ufficio, per la perseguibilità di alcuni delitti è necessaria la querela della persona offesa.

Nel nostro sistema penale è stato introdotto (articoli 53-76 della legge 24 novembre 1981, n. 689 modificata dalla legge n. 134/2003), l'istituto giuridico delle "sanzioni sostitutive", in virtù del quale il Giudice penale, anziché emettere sentenza di condanna ad una pena detentiva vera e propria può ordinare l’applicazione di una sanzione di natura diversa, «sostitutiva» della pena.

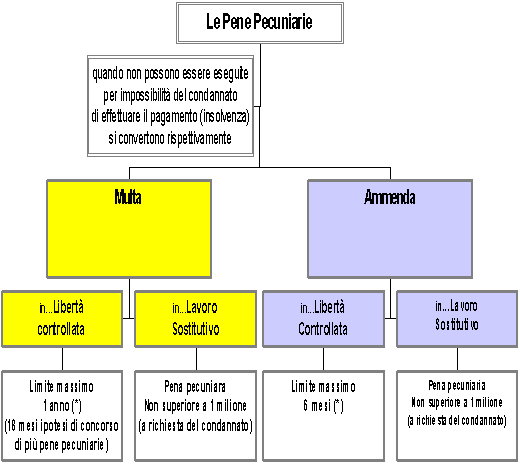

Quando non possono essere eseguite per l’impossibilità (insolvenza) del condannato di effettuare il pagamento, le pene pecuniarie (multa o ammenda) si convertono, a seconda dei casi, nelle “misure restrittive” della libertà previste dagli articoli 102, 103 e 105 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. e cioè nella libertà controllata o nella sanzione sussidiaria del lavoro sostitutivo.

La Legge 274/2000 (attributiva al Giudice di Pace della competenza penale) ha previsto, per i casi di competenza del "Giudice di Pace", una sostituzione delle pene sanzionatorie: le pene privative della libertà sono quindi state sostituite con delle sanzioni alternative che sono:

- obbligo di permanenza domiciliare (da eseguirsi, salve specifiche esigenze del condannato, nei giorni di sabato e domenica per un periodo di tempo non inferiore a 6 giorni né superiore a giorni 45);

- prestazioni di lavoro di pubblica utilità (non retribuito, per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiore a sei mesi).

[1] Sempre con riferimento alle condizioni economiche del condannato l’art. 133 ter, introdotto nel codice penale dalla Legge 689/81, ha previsto la possibilità per il Giudice, con sentenza di condanna o con il decreto penale, di disporre che la multa o l’ammenda venga pagata in rate mensili da un minimo di tre a un massimo di trenta rate, ciascuna delle quali, tuttavia, non può essere inferiore a € 15 (30.000 delle vecchie lire). Tale disposizione va incontro ai soggetti in stato di difficoltà economica, e capovolge i principi della precedente disciplina sanciti dal R.D. n. 207 del 1865) che favoriva, invece, i soggetti più abbienti, consentendo la rateizzazione solo a chi fornisse idonee garanzie reali o personali.

Conversione delle pene pecuniarie

Quando non possono essere eseguite per l’impossibilità (insolvibilità) del condannato di effettuare il pagamento, le pene pecuniarie (multa o ammenda) si convertono, a seconda dei casi, nelle “misure restrittive” della libertà previste dagli articoli 102, 103 e 105 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. e cioè:

- libertà controllata

- sanzione sussidiaria del lavoro sostituivo

Per effetto di detta legge, giova precisare che la durata della «libertà controllata» non può essere superiore ad 1 anno se la pena da convertire è la multa; e non può essere superiore a 6 mesi se la pena da convertire è l’ammenda. Essa comporta gli obblighi previsti all’art. 57 della Legge 689/81 e il criterio di ragguaglio ha luogo calcolando € 38 per ogni giorno di libertà controllata.

La conversione della pena pecuniaria nella sanzione sussidiaria del «lavoro sostitutivo» può avvenire solo a richiesta del condannato e quando la pena pecuniaria non è superiore a di € 520. Il criterio di ragguaglio è pari a di € 25 per ogni giorno di lavoro sostitutivo. Esso consiste in una attività non retributiva a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti di assistenza o protezione civile.

La Polizia Giudiziaria informa il "Magistrato di Sorveglianza" della eventuale inosservanza delle prescrizioni imposte al condannato e inerenti alla libertà controllata o al lavoro sostitutivo. In queste ipotesi, la parte di libertà controllata o di lavoro sostitutivo non ancora eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta (art. 108 L. 689/81).

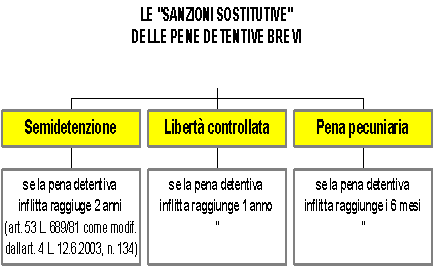

Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi

Con questa espressione si fa riferimento all’istituto giuridico introdotto nel nostro sistema penale dagli articoli 53-76 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 modificata dalla legge n. 134/2003, in virtù della quale il Giudice penale, anziché emettere sentenza di condanna ad una pena vera e propria può ordinare l’applicazione di una sanzione di natura diversa, «sostitutiva» della pena.

Le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi consistono nella:

- semidetenzione

- libertà controllata

- pena pecuniaria

La loro applicazione è subordinata ad alcune "condizioni"; possono intervenire solo quando l’autore del reato è stato condannato:

- a una pena che non supera in concreto certi limiti espressamente fissati (art. 4 L. 134/2003);

- il reato per il quale è intervenuta la condanna non deve rientrare fra quelli per i quali l’applicazione della sanzione sostitutiva è espressamente esclusa (come l’usura, l’evasione, le lesioni colpose, la corruzione

- il condannato non deve trovarsi in una delle condizioni soggettive che fanno ritenere improbabile che egli si asterrà in futuro dal compiere altri reati, ecc..

Accertata la sussistenza di tali condizioni, il Giudice può applicare la sanzione sostitutiva se ritiene che la personalità del condannato potrà essere danneggiata dall’esecuzione della pena detentiva ovvero presume che il condannato non si sottrarrà alle prescrizioni contenute nelle misure sostitutive.

Alla luce della legge 689/81, le sanzioni sostitutive hanno pertanto la funzione di consentire il reinserimento sociale di un condannato che il Giudice presume dotato di una capacità a delinquere quasi inesistente e in via subordinata perseguono anche lo scopo di rendere meno drammatici i problemi, non soltanto di sicurezza, collegati al sovraffollamento degli istituti carcerari (D.L. 187/1993).

In particolare, la pena detentiva (reclusione o arresto) "sino a 2 anni" può essere sostituita con la «semidetenzione». Essa comporta l’obbligo di trascorrere in uno specifico istituto di custodia, situato nel comune di residenza del condannato, almeno 10 ore al giorno, tenuto conto delle esigenze di lavoro e di studio. Comporta poi vari obblighi accessori previsti dall’art. 55 L. 689/81, quali, per esempio: il divieto di detenere armi, la sospensione della patente di guida, il ritiro del passaporto o di altro documento valido per l’espatrio, ecc. Circa la durata della pena sostitutiva il Giudice deve applicare i criteri di ragguaglio previsti dall’art. 57 della legge medesima, secondo i quali un giorno di di pena detentiva equivale ad un giorno di semidetenzione.

Quando la pena detentiva inflitta raggiunge "1 anno" può essere sostituita con la «libertà controllata». Essa obbliga a non allontanarsi dal comune di residenza ed a presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro e di studio presso il locale ufficio di pubblica sicurezza, o in mancanza presso il comando dei carabinieri territorialmente competente. Comporta gli obblighi accessori previsti per la semidetenzione (art. 56 L. 689/81). Circa la durata della pena sostitutiva il Giudice deve applicare i criteri di ragguaglio previsti dall’art. 57 della legge citata, secondo i quali un giorno di detenzione equivale a due giorni di libertà controllata.

Infine, se la pena detentiva inflitta raggiunge i "6 mesi" può essere sostituita con la «pena pecuniaria» della specie corrispondente. La pena pecuniaria sarà pertanto quella della multa o dell’ammenda a seconda che la pena detentiva inflitta sia quella della reclusione o dell’arresto e sarà ragguagliata al tasso di € 38 (75.000 delle vecchie lire) per ogni giorno di pena detentiva (tasso eventualmente maggiorato o diminuito e rateizzato a seconda delle condizioni economiche del condannato (artt. 133-bis e 133 ter c.p.).

Quando l’entità della pena inflitta lo consente, il Giudice sceglie fra le sanzioni sostitutive quella più idonea al reinserimento sociale del condannato (art. 50 L. 689/81)

Quando la misura sostitutiva consiste nella semidetenzione o nella libertà controllata, le modalità della sua esecuzione sono fissate dal Magistrato di Sorveglianza e trasmette all’ufficio di pubblica sicurezza del comune ove il condannato risiede ovvero, in mancanza, al comando dell’arma dei carabinieri territorialmente competente.

Ovviamente l’inosservanza degli obblighi imposti può comportare la revoca della sanzione sostitutiva (art. 66 L. 689/81)

- Riassumendo:

- la pena detentiva sino a 2 anni può essere sostituita con la semidetenzione;

- la pena detentiva fino a 1 anno può essere sostituita oltre che con la semidetenzione, anche con la libertà controllata;

- la pena detentiva fino a 6 mesi può essere sostituita oltre che con la semidetenzione e con la libertà controllata, anche con la pena pecuniaria della specie corrispondente.

Misure alternative alla detenzione

Sono state introdotte dalla Legge 354/1975 di riforma dell’Ordinamento Penitenziario. Con l’introduzione di tali misure, l’Ordinamento ha inteso valorizzare la funzione "rieducativa" della pena (art. 27 Cost.) agevolando le cd. misure alternative che si prefiggono lo scopo della risocializzazione del reo in società.

- Le misure alternative sono:

- affidamento in prova al servizio sociale (art. 47: il condannato a pena detentiva non superiore a tre anni può essere affidato in prova al Servizio sociale fuori dall’Istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. Una particolare forma di tale misura è l’affidamento in prova per tossicodipendenti o alcooldipendenti. Se quindi, la pena detentiva viene inflitta nel limite di quattro anni e deve essere eseguita nei confronti di soggetti dipendenti da sostanze alcoliche e/o stupefacenti, che abbiano in corso un programma di recupero o che hanno intenzione di prendervi parte, gli interessati possono chiedere, in qualsiasi momento, l’applicazione di tale misura). La misura è revocata se il comportamento del soggetto appare incompatibile con la prosecuzione della prova);

- semilibertà (art. 48: il detenuto condannato a pena detentiva non superiore a 6 mesi o che abbia scontato almeno la metà della pena, può trascorre parte del giorno fuori dal carcere e partecipare alle attività lavorative e istruttive. E’ prevista la revoca della misura se il soggetto si dimostra non idoneo alla misura o se il soggetto si assenta dall’Istituto senza un giustificato motivo per non più di 12 ore;

- liberazione anticipata (art. 54: il detenuto che prova di aver partecipato attivamente nell’opera di rieducazione, può ottenere la riduzione di gg. 45 per ogni semestre di pena detentiva effettivamente scontata);

- detenzione domiciliare (art. 47 ter: il detenuto condannato alla pena della reclusione non superiore a 4 anni e all’arresto, può ottenere di scontare la pena nella propria abitazione o in un altro luogo di privata dimora, se si tratta: - di donna incinta o che allatti o che abbia una prole di età inferiore a 5 anni; - di persona in gravi condizioni di salute; - di persona di età superiore a 60 anni se inabile anche parzialmente; - di minore degli anni 21 per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

E’ prevista la revoca di tale misura sia quando il comportamento del soggetto ne rende impossibile la prosecuzione sia quando vengono a cessare le condizioni previste dalla norma (art. 47 ter).

Dopo la Sentenza della Corte Cost.le 350/1993, la detenzione domiciliare può essere concessa al padre condannato, in caso di morte della madre condannata, che conviva con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante).

La Legge n. 251/2005 (ex Cirielli) ha apportato modifiche alla misura alternativa della "detenzione domiciliare" prevedendone l’applicazione per l’espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di una pena maggiore e ciò quando non ricorrono i presupposti per la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea a evitare il pericolo che il reo commetta nuovamente altri reati. La modifica introdotta dalla Legge Cirielli non si applica ai condannati a cui sia stata applicata la recidiva reiterata e ai condannati di cui all’art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti).

La detenzione domiciliare sostituisce la pena detentiva per quanti abbiano compiuto i settanti anni e non siano stati giudicati delinquenti abituali, di professione o per tendenza e che non siano stati mai condannati con l’aggravante di cui all’art. 99 c.p. (recidiva).

La Legge n. 4/2001 (di versione del DL 341/2000) ha stabilito che il Tribunale di Sorveglianza, nel prevedere l’applicazione di tali pene, ai fini della verifica dell’osservanza delle prescrizione imposte, può consentire l’utilizzo di strumenti tecnici rinviando alla disciplina prevista dall’art. 275 bis c.p.p. relativa alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

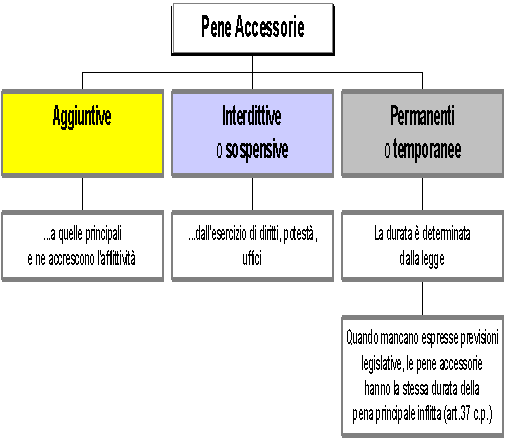

Pene accessorie

La seconda categoria di pene prevista dal Codice penale comune è rappresentata dalle «pene accessorie». A differenza delle pene principali, le pene accessorie si riferiscono solo ad alcuni reati e «conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa». In altre parole, rappresentano un effetto automatico della condanna inflitta per taluni reati (artt.19-20 c.p.). Hanno un carattere affittivo e fortemente limitativo dei diritti costituzionalmente garantiti.

- Ad esempio, perciò, se il viene condannato per il reato di corruzione (artt. 318-319-ter c.p.), alla condanna consegue, come effetto automatico, la pena accessoria della “incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione“(artt. 32-ter e 32-quater c.p.). Consegue altresì la pena accessoria della “interdizione (perpetua o temporanea, a seconda della entità della condanna, art. 29 c.p.) dai pubblici uffici” (artt. 28 e 31 c.p.).

- Ad esempio, ancora, se tizio viene condannato all’ergastolo, egli subisce automaticamente e, in particolare, le seguenti pene accessorie:

- interdizione perpetua dai pubblici uffici (artt. 28 e 29 c.p.);

- interdizione legale e decadenza della potestà dei genitori (art. 32 c.p.);

- pubblicazione della sentenza di condanna (art. 36 c.p.).

Gli esempi fatti in precedenza chiariscono che le pene accessorie sono:

- aggiuntive rispetto a quelle principali e ne accrescono la afflittività;

- interdittive (=impeditive) o sospensive dall’esercizio di diritti, potestà, uffici;

- permanenti (o temporanee): la durata delle pene accessorie temporanee è determinata dalla legge. Quando mancano espresse previsioni legislative, le pene accessorie hanno la stessa durata delle pena principale inflitta (art. 37 c.p.).;

- hanno una finalità di prevenzione speciale: mirano, cioè, attraverso la interdizione o la sospensione, a impedire che il colpevole possa ricadere in reati della stessa specie di quello per il quale è stato condannato. E’ per questo motivo che i termini di durata della pena accessoria decorrono da quando il condannato non è più sottoposto a pena detentiva o a misura di sicurezza detentiva (art. 139 c.p.)

- Ad esempio, mentre la durata della interdizione dai pubblici uffici è fissata dalla legge (in 5 anni: art. 29 comma 1 c.p.), mancano espresse previsioni legislative in tema di durata della interdizione dagli uffici direttivi delle imprese (art. 32-bis c.p.). Di conseguenza, a norma dell’art. 37 c.p., quest’ultima pena accessoria avrà la stessa durata della pena principale inflitta.

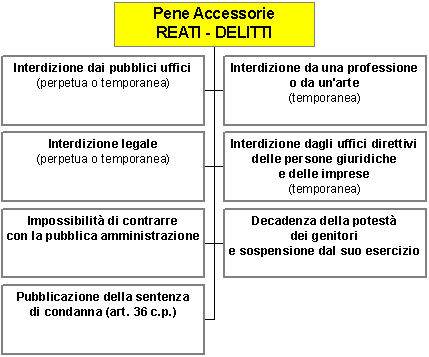

► Le principali pene accessorie previste dalla legge penale comune per i «delitti»:

- interdizione dai pubblici uffici (art. 28, 29, 31 e 38 c.p.): perpetua o temporanea;

- interdizione da una professione o da un’arte (artt. 30 e 34 c.p.): temporanea;

- interdizione legale (art. 32 c.p.): perpetua o temporanea;

- interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 32-bis c.p.): temporanea; impossibilità di contrarre con la pubblica amministrazione (artt. 32-ter e 32-quater c.p.).

- decadenza della potestà dei genitori (art. 34 c.p.) e sospensione dal suo esercizio.

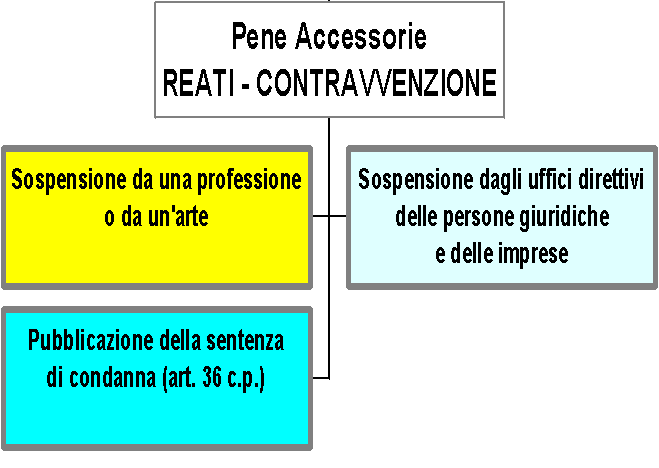

► Principali pene accessorie previste dalla legge penale comune per le «contravvenzioni»:

- sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte (art. 35 c.p.);

- sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 35-bis c.p.).

► Pena accessoria «comune» per i delitti e le contravvenzioni:

- pubblicazione della sentenza di condanna (art. 36 c.p.).

Ci sono però dei casi in cui l’Ordinamento vincola l’applicazione di tali pene alla libera discrezionalità del Giudice. In tal caso, ai fini della loro applicabilità, è necessaria una dichiarazione diretta da parte del Giudice in sentenza che ne determinerà anche la durata. Esempi di pene accessorie ulteriori rispetto a quelle previste dal Codice penale si rinvengono in numerose "leggi speciali".

Le principali pene accessorie

- L’art. 19 del c.p. prevede n. 7 pene accessorie che si comminano ai soli "delitti" e sono:

- interdizione dai pubblici uffici (art. 28 c.p.): il condannato viene privato del diritto di elettorato attivo e passivo e di ogni altro diritto politico, da ogni pubblico ufficio e di ogni incarico. Può essere temporanea (ha una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni) o perpetua (consegue alla pena dell’ergastolo e alla reclusione non inferiore a cinque anni);

- interdizione da una professione o da un’arte (art. 30 c.p.): consiste nella perdita della capacità di esercitare, per tutto il tempo dell’interdizione, una professione o un’arte per cui è necessario uno speciale permesso o abilitazione. Non può avere una durata inferiore a un mese né superiore a cinque anni. Decorso il periodo di interdizione, le licenze e/o i permessi possono essere dal soggetto riottenuti;

- interdizione legale (art. 32 c.p.): è la pena accessoria per i delitti di maggiore gravità che priva il condannato della capacità di agire. Salvo che il Giudice disponga diversamente, tale misura priva anche della capacità genitoriale. E’ automatica con la condanna alla pena dell’ergastolo e della reclusione non inferiore a cinque anni.

- interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 32 bis c.p.): la sanzione è stata introdotta al fine di aumentare il peso sanzionatorio a quei reati tipici dei cd. colletti bianchi ovvero quei reati strettamente legati all’esercizio di un’attività imprenditoriale. La sua durata è connessa alla durata della pena principale;

- incapacità di contrattare con le Pubbliche amministrazioni (art. 32 ter c.p.): comporta l’incapacità di concludere contratti con la PA salvo che per ottenere servizi di pubblica utilità;

- decadenza dalla potestà genitoriale (art. 34 c.p.): comporta la decadenza dalla potestà dei genitori nonché di ogni altro diritto sui figli che spetta al genitore. Viene prevista automaticamente con la pena dell’ergastolo e con quella della reclusione per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni.

- Per le "contravvenzioni" sono invece state previste n. 2 pene accessorie:

- sospensione dall’esercizio di una professione o un’arte (art. 35 c.p.): contrariamente alla interdizione dall’esercizio di una professione la misura si limita alla sospensione della capacità di esercitare una professione. Non può avere una durata inferiore a quindici giorni e superiore a due anni.

- sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 35 bis c.p.): è stata introdotta nel sistema penale con la L. 689/81 ed ha contenuto identico a quello previsto per la interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche. Non può avere una durata inferiore a quindici giorni e superiore a due anni.

La pena accessoria comune sia ai delitti che alle contravvenzioni, è quella relativa alla "pubblicazione della sentenza di condanna" (art. 36 c.p.). La misura viene disposta dal Giudice in sentenza che può ordinare la pubblicazione in uno o più giornali a spese del condannato.

In caso di ergastolo la sentenza viene pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello in cui fu commesso il delitto e in quello in cui il condannato aveva l’ultima residenza.

Non è previsto un numero chiuso di pene accessorie per cui queste possono essere individuate anche se non espressamente codificate. Tipico esempio di misure non codificate sono la cancellazione dall’albo dei costruttori e dei fornitori, il divieto di espatrio ecc.

Le pene accessorie possono essere perpetue e temporanee (hanno la stessa durata della pena principale) e in nessun caso possono avere una durata superiore al limite minimo e massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.

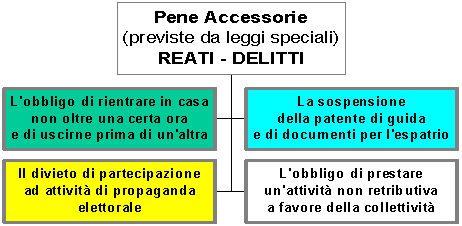

Pene accessorie: leggi speciali

Specifiche «pene accessorie» sono previste da leggi speciali, e, in specie dalle leggi in materia di:

- stupefacenti

- truffe sportive e scommesse clandestine

- reati finalizzati alla discriminazione e all'odio razziale o religioso

Sono inflitte solo quando il Giudice ritiene che esse (per la personalità del condannato, per il tipo e le modalità del fatto addebitatogli) possano scoraggiare il condannato dal ripetere la sua condotta criminosa.

- Si pensi, ad esempio, al caso di chi viene trovato alla frontiera con droga sull’auto o su una nave mercantile

► Possono ricordarsi:

- divieto di espatrio e ritiro della patente di guida (art. 85 T.U. in materia di stupefacenti, approvato con D.P.R. 309/1990): temporanea (durata non oltre 3 anni);

- divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche (art. 5 Legge13/12/1989, n. 401 – truffe sportive, scommesse clandestine). Il divieto di accesso opera anche nei confronti di persone condannate per reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (art. 2, comma 3, D.L. 26/4/1993, n. 122 come

modificato nella Legge 25/6/1993, n. 205); - obbligo di rientrare in casa non oltre una certa ora e di uscirne prima di un’altra (D.L. 122/93;

- sospensione della patente di guida e di documenti validi per l’espatrio (D.L. 122/1993);

- divieto di partecipazione ad attività di propaganda elettorale (D.L. 122/1993);

- obbligo di prestare un’attività non retributiva a favore della collettività (D.L. 122/1993)

Specifiche pene accessorie sono previste altresì dal "Codice della Navigazione", dalla "Legge sulla pesca marittima" (D.lgs. n. 4/2012) e in materia di "Inquinamento" (D.lgs. n. 202/2007).

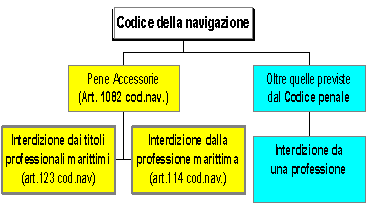

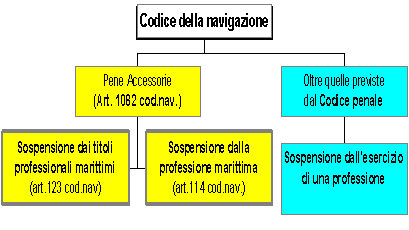

Pene accessorie: Codice della navigazione

Il Codice della Navigazione prevede agli articoli 1082 e ss., pene accessorie a carico di tutto il «personale marittimo» di cui all'art. 144:

- Gente di mare

- Personale addetto ai servizi dei porti

- Personale tecnico delle costruzioni navali

- Per i reati delitti:

- interdizione perpetua dai titoli professionali (art. 1082 n. 1 Cod. nav. e ss.): se si tratta di delitti commessi da persone fornite dei Titoli Professionali; essa priva il condannato della capacità di esercitare qualunque funzione o servizio per i quali è richiesto uno dei Titoli indicati nell’art. 123 cod. nav. e Convenzione STCW 78;

- interdizione temporanea dai titoli professionali (art. 1082 n. 2 Cod. nav. e ss.): priva della capacità per un tempo non inferiore a 1 mese e non superiore a 5 anni;

- interdizione perpetua dalla professione marittima (art. 1082 n. 2 Cod. nav.): se si tratta di delitti commessi dagli altri appartenenti al personale marittimo; essa priva il condannato di esercitare la professione marittima (art. 114 Cod. nav.);

- interdizione temporanea dalla professione marittima (art. 1082 n. 2 Cod. nav.): priva della capacità per un tempo non inferiore a 1 mese e non superiore a 5 anni.

- Per i reati contravvenzione:

- sospensione dai titoli professionali (art. 1082 n. 1 Cod. nav. e ss.): se si tratta di delitti commessi da persone fornite dei Titoli Professionali; essa priva il condannato della capacità di esercitare qualunque funzione o servizio per i quali è richiesto uno dei Titoli indicati nell’art. 123 Cod. nav.. per un tempo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 2 anni;

- sospensione dalla professione marittima (art. 1082 n. 2 Cod. nav.): se si tratta di delitti commessi dagli altri appartenenti al personale marittimo; essa priva il condannato del diritto di esercitare la professione per un tempo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 2 anni.

Pene accessorie: pesca marittima

Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonchè di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, l'art. 7, comma 1 del D.lgs. n. 4/2012, fa divieto di:

- lettera a), detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore;

- lettera b), trasportare e commercializzare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore;

- lettera c), detenere, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore;

- lettera d), danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici[1] [1];

- lettera e), raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi secondo le modalità di cui alla lettera d);

- lettera f), pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati;

- lettera g), esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;

- lettera h), sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;

- lettera i), sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il suddetto consenso.

In caso di cattura accessoria o accidentale di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima, questi devono essere rigettati in mare.

I divieti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 non riguardano la «pesca scientifica», nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) 1967/06.

La condanna per le contravvenzioni suindicate comporta l'applicazione - ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.lgs. n. 4/2012 - delle seguenti «pene accessorie»:

- lettera a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dalle lettere h)ed i) dell'articolo 7, comma 1…

- lettera b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchicon i quali è stato commesso il reato;

- lettera c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dalle lettere d), h)ed i)dell'articolo 7, comma 1, qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti…

- lettera d) la sospensione dell'esercizio commercialeda 5 (cinque)a 10 (dieci) giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili ovvero di cui è vietata la cattura.

Qualora il pescato sia stato sequestrato l'interessato può ottenerne la restituzione previo deposito di una somma di denaro di importo equivalente al suo valore commerciale. Il tal caso oggetto della confisca è la somma depositata.

Quando sia possibile ed utile per l'ulteriore corso del procedimento si effettua, prima della restituzione, il prelievo di campioni del pescato o la sua "fotografia".

[1] [1]Concorso formale del delitto di cui all'art. 635, comma 2 n. 3 del c.p. (Danneggiamento aggravato...) nel "mare territoriale" o aree demanali in quanto bene pubblico esposto alla pubblica fede e destinato a pubblica utilità (Cass. Sez. I 20.02. 1987 n. 287).

Pene accessorie inquinamento

L’articolo 10, comma 1 del D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni) prevede, a seguito di condanna per il reato di cui all’art. 8[1], la «pena accessoria»:

- della «sospensione del titolo professionale», per il Comandante della nave e per le persone dell’equipaggio fornite dei titoli di cui all’art. 123 Cod. nav.(Vedasi STCW 78),

- nonché la «sospensione dalla professione marittima» per i restanti membri dell’equipaggio, rispettivamente di durata non inferiore ad 1 (uno) anno, ai sensi dell’art. 1083 Cod. nav.

[1] L’articolo 8, comma 1 D.lgs. 202/07 dispone che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave mercantile, senza discriminazione di bandiera, nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e il suo armatore, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che violano le disposizioni di cui all’art. 4, n. 1 D.lgs. 202/07, con conseguente sversamento volontario in mare delle sostanze inquinanti di cui all’Allegato I (=idrocarburi) e all’Allegato II (=sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla MARPOL 73/78, sono puniti con l’arresto da 6 (sei) mesi a 2 (due) anni e con l’ammenda da € 10.000 ad € 50.000.

Il predetto articolo al comma 2 stabilisce che, se la violazione di cui al 1 comma causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, alle specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l’arresto da 1 (uno) a 3 (tre) anni e l’ammenda da € 10.000 ad € 80.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l’eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali (comma 3).

Le misure di sicurezza

Sono state definite quali mezzi di «prevenzione individuale» della delinquenza aventi carattere educativo o curativo ovvero cautelativo, applicabili dall’Autorità Giudiziaria, in sostituzione oppure in aggiunta alla pena, nei confronti dell’autore di un reato ritenuto «socialmente pericoloso».

- I presupposti per la loro applicazione sono:

- la commissione di un fatto previsto dalla legge come reato o di un quasi reato (artt. 49 e 115 c.p.);

- la pericolosità criminale del reo

- Le misure di sicurezza si differenziano dalla pena in ordine ai seguenti aspetti:

- funzione: la pena ha anche, e soprattutto, una funzione retributiva; le misure di sicurezza ha esclusivamente funzione di emenda del colpevole;

- destinatari: la pena si applica solo ai soggetti imputabili; la misura di sicurezza si applica anche ai non imputabili;

- durata: la pena è fissa, avendo una durata determinata, stabilita nella sentenza di condanna; la misura di sicurezza ha una durata indeterminata, dovendo, per sua natura, cessare solo col venire meno dello stato di pericolosità del soggetto.

La pena è inflitta all'autore del reato. L'applicazione delle misure di sicurezza avviene solitamente con la sentenza; talvolta può avvenire anche con provvedimento successivo del "Magistrato di Sorveglianza" (art. 205 c.p.; att. 679 c.p.p.). Può anche essere disposta in via provvisoria prima della sentenza definitiva (quando si tratta di soggetto non imputabile) (applicazione provvisoria delle misure di sicurezza (art. 206 c.p.; artt. 312, 313 c.p.p.).

La revoca della misura di sicurezza può essere disposta dal "Magistrato di Sorveglianza", a seguito del riesame della pericolosità (art. 208 c.p. e art. 69 legge n. 354/1975) solo se la persona ad essa sottoposta ha cessato di essere socialmente pericolosa (art. 207 c.p.).

.png)

- Le misure di sicurezza si distinguono in:

- personali, che limitano la libertà personale del soggetto;

- patrimoniali, che incidono soltanto sul patrimonio del soggetto.

Misure di sicurezza: personali

Le misure di sicurezza «personali» si distinguono, a loro volta, in "detentive" (la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si denomina internato) e "non detentive".

- Le misure di sicurezza detentive sono:

- assegnazione ad una colonia agricola ovvero casa di lavoro (per i delinquenti abituali, professionali e per tendenza);

- assegnazione ad una casa di cura e di custodia (per i condannati a pena diminuita per infermità psichica, intossicazione cronica da alcool o sostanze stupefacenti);

- ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (per gli imputati prosciolti per le stesse cause di cui sopra);

- riformatorio giudiziario (per i minori non imputabili o condannati a pena diminuita).

- Le misure di sicurezza non detentive sono:

- libertà vigilata (artt. 228 – 232 c.p.)[1], consiste nell’affidamento del soggetto all’Autorità di Pubblica Sicurezza (che deve operare la sorveglianza in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento alla vita sociale) e nella fissazione di alcune prescrizioni e limitazioni imposte per evitare nuove occasioni di reato (ad esempio, l’obbligo di dedicarsi una stabile attività lavorativa, l ’obbligo di non ritirarsi la sera dopo una certa ora, l’obbligo di non accompagnarsi a pregiudicati, ecc.). E’ la misura di sicurezza che si applica quando la legge ne prescrive una senza specificare ulteriormente; vi sono però dei casi in cui la sua applicazione è espressamente prevista dalla legge. Il Giudice la può sempre ordinare nel caso

di condanna alla reclusione per un tempo superiore ad 1 anno e nelle ipotesi di quasi reato; - divieto di soggiorno (233 c.p.), consiste nel divieto di soggiornare in uno o più comuni ovvero in una o più province (principalmente per i condannati per delitto contro l’ordine o per motivi politici);

- divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche (234 c.p.), per reati commessi in uno stato di ubriachezza abituale;

- espulsione dello straniero dallo Stato (a pena espiata, deve essere espulso, se pericoloso, lo straniero condannato ad esempio, a una pena non inferiore a 10 anni di reclusione; per un delitto contro la personalità dello Stato; per gravi reati in tema di stupefacenti, ecc.).

[1] Va ricordato che al regime di libertà vigilata è sottoposto anche il condannato ammesso alla liberazione condizionale. In questo caso, però, la libertà vigilata non ha la funzione di misura di sicurezza, ma di “sostituzione” di pena.

Misure di sicurezza: patrimoniali

Le misure di sicurezza «patrimoniali» sono:

- la cauzione di buona condotta, (art. 237-239 c.p.), consiste nel deposito di una somma di denaro presso la Cassa delle Ammende, variabile da lire 103 a 2065 €. La somma è mantenuta in deposito per un periodo minimo di 1 anno e massimo di 5. Viene incamerata dalla Cassa delle Ammende se il soggetto commette nel periodo fissato un reato punito con pena detentiva. E’ restituita, decorso il termine, se il reato non viene commesso;

- la confisca (art. 240 c.p. modificato dall’art. 6 L. 22 maggio 1975, n. 152), consiste nella espropriazione a favore dello Stato di cose che servirono a commettere il reato (gli arnesi da scasso, le reti da pesca, ecc.) o che sono il prodotto o il profitto, oppure di cose la cui fabbricazione, uso, detenzione o alienazione costituisce reato (armi, materie esplodenti, prodotti della pesca, monete false, ecc.).

► Mediante la «confisca», si evita che una cosa, attinente a un reato o di per sé criminosa, possa costituire, se lasciata nella disponibilità dell’autore del reato, un incentivo a commettere altri illeciti.

- Ad esempio, sono soggetti a confisca (art. 25 legge 963/65 come sostituito dall’art. 7 legge 381/1988) tanto il pescato quanto gli attrezzi da pesca per l’esercizio della pesca mediante l’uso di energia elettrica o sostanze tossiche o materiale esplodente

- Ad esempio, può essere confiscato il mezzo usato dallo spacciatore per detenervi droga: il suo uso può rendere più facile e insidioso l’esercizio dell’attività delittuosa; oppure possono essere confiscati gli arnesi da scasso usati dal ladro o l’appartamento servito da covo al gruppo terroristico.

La confisca è «obbligatoria» o « facoltativa» e riguarda:

• le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato (confisca facoltativa);

- Ad esempio, sono soggetti a confisca facoltativa gli arnesi da sca ss

• le cose che rappresentarono il profitto (vantaggio economico) o il prodotto (risultato) del reato (confisca facoltativa);

- Ad esempio, sono soggetti a confisca facoltativa gli arnesi da scasso

• le cose che rappresentarono il profitto (vantaggio economico) o il prodotto (risultato) del reato (confisca facoltativa);

- Ad esempio, sono soggetti a confisca facoltativa le cose rubate (profitto) ovvero la banconota contraffatta o il prezzo conseguito alla vendita della cosa rubata (risultato)

• le cose che costituiscono il prezzo (corrispettivo) del reato (confisca obbligatoria)

- Ad esempio, sono soggetti a confisca obbligatoria il premio ottenuto dal colpevole per commettere il reato

• le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato (confisca obbligatoria anche se non è stata pronunciata condanna)

- Ad esempio, sono soggetti a confisca obbligatoria le armi di qualsiasi genere e parti di esse, materie esplodenti, le monete false, gli atti falsi, ecc.

La confisca è perciò obbligatoria per i reati "concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi" (art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152). Le armi, le munizioni e gli esplosivi confiscati sono versati alla competente Direzione di Artiglieria per la distruzione o la rottamazione

La confisca non può pregiudicare i diritti di persone estranee al reato. Non è pertanto attuabile quando si tratta di cose che appartengono a terzi estranei od ai quali le cose siano lecitamente pervenute dopo la commissione del reato.

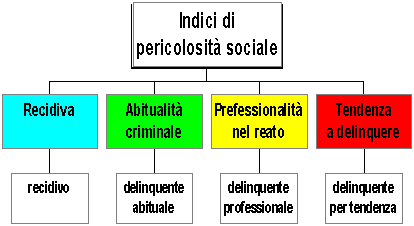

Indici di pericolosità sociale

Dinanzi all’autore di qualsiasi reato, imputabile o non, lo Stato non può porsi solo la domanda se quel soggetto è responsabile penalmente di un certo reato, ma anche la domanda se quel soggetto è «pericoloso socialmente».

L’art. 133 c.p. dispone che, nella determinazione della pena da infliggere all’autore di un reato, il Giudice deve tener conto oltre che della gravità del reato commesso, altresì della «capacità a delinquere» del reo. Essa consiste nella tendenza o inclinazione dell’individuo a commettere fatti in contrasto con la legge penale.

Mentre l’imputabilità costituisce il presupposto necessario della responsabilità, per cui è penalmente responsabile (e perciò punibile) solo il soggetto che al momento del fatto era capace di intendere e di volere, la capacità a delinquere (capacità criminale) serve invece a «graduare la responsabilità» e, quindi, la pena da applicare per il reato commesso.

Tale capacità, che implica un vero e proprio giudizio prognostico sulla possibilità maggiore o minore che il soggetto compia nel futuro ulteriori reati , va desunta ad esempio: dai precedenti del reo e, in genere, dalla sua vita trascorsa; dal carattere, dalle sue condizioni familiari, sociali ed individuali di vita (c.d. ambiente del reo), ecc.

Un grado particolarmente intenso di capacità a delinquere è la «pericolosità sociale», cioè la elevata probabilità che il soggetto commetterà altri reati.

La pericolosità criminale influisce sulla misura della pena, preclude la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale della liberazione condizionale, come anche sulla applicazione di misure alternative alla detenzione, ed è il presupposto per l’applicazione di una misura di sicurezza.

Dinanzi alla accertata probabilità che l’autore del reato ne commetta altri in futuro, il legislatore corre ai ripari applicandogli allora una misura di sicurezza e cioè una sanzione penale che nelle intenzioni, dovrebbe neutralizzare la pericolosità del soggetto e risocializzarlo.

La misura di sicurezza può essere applicata congiuntamente alla pena (dopo che questa è stata scontata) o in alternativa alla pena stessa (quando si tratta di soggetto non imputabile, ma socialmente pericoloso).

La duplicità di sanzione si spiega con l’accoglimento, da parte del codice penale del 1930, del «sistema del doppio binario». In base a tale sistema, come già visto in precedenza, le pene avrebbero funzione di «castigo» e di intimidazione, le misure di sicurezza, la funzione di «neutralizzare la pericolosità sociale» del reo e di risocializzarlo all’esito del processo rieducativo che le stesse misure di sicurezza dovrebbero attuare.

La misura di sicurezza ha funzioni diverse della pena e non rappresenta il «castigo» inflitto per il reato commesso, ma il modo per evitare che continui a creare allarme sociale un soggetto ritenuto pericoloso.

Di conseguenza: se l’autore del reato non è imputabile, va esente da pena. Nei suoi confronti, però può essere disposta una misura di sicurezza se, malgrado la non imputabilità, il soggetto è socialmente pericoloso.

- Ad esempio, se il demente uccide e viene riconosciuto socialmente pericoloso, andrà anch’egli esente da pena, ma potrà essere ricoverato in un “ospedale psichiatrico giudiziario”. Se commette un reato, ma non é socialmente pericoloso sarebbe assurdo punirlo od applicargli una misura di sicurezza. La malattia dovrà trovare cura adeguata presso strutture psichiatriche che non appartengano agli apparati repressivi.

Il Codice penale esalta il rilievo della pericolosità sociale prevedendo quattro forme specifiche di «pericolosità criminale» che delineano predeterminate figure di «delinquenti pericolosi»:

- recidivo

- delinquente abituale

- delinquente professionale

- delinquenti per tendenza

Figure di pericolosi sociali

Il Codice penale esalta il rilievo della pericolosità sociale prevedendo quattro forme specifiche di «pericolosità criminale» che delineano predeterminate figure di «delinquenti pericolosi»:

- recidivo

- delinquente abituale

- delinquente professionale

- delinquenti per tendenza

La «recidiva» (art. 99-101 c.p.) è la condizione personale di chi dopo essere stato precedentemente condannato (con sentenza passata in giudicato) per un reato, ne commette un altro. La recidiva può essere:

- semplice

- aggravata

- reiterata

La «recidiva semplice», ricorre se un soggetto commette un reato dopo una condanna per un altro reato di diversa indole. La pena può essere aumentata fino al sesto.

- Ad esempio, è recidivo l’autore di un furto che è stato già condannato, con sentenza passata in giudicato, per oltraggio a (=recidivo semplice: è ricaduto in altro reato, di diversa indole).

La «recidiva aggravata», ricorre se un soggetto commette un nuovo reato della stessa indole (cioè denota identica tendenza a delinquere) del precedente e si distingue a sua volta in: recidiva specifica e infraquinquennale. A seconda dei casi la pena può essere aumentata fino a 1/3 o fino a 1/6

La recidiva aggravata «specifica» ricorre, quando il nuovo reato è della stessa indole del precedente.

- Ad esempio, è recidivo specifico chi è ricaduto in un reato (furto) della stessa indole del primo reato (rapina).

La recidiva aggravata «infraquinquennale» ricorre, quando il nuovo reato è stato commesso nei 5 anni dalla condanna precedente.

- Ad esempio, è recidivo infraquinquennale chi ricade nel secondo reato (rapina) nei cinque anni successivi alla prima condanna (per furto)

La «recidiva reiterata», infine, ricorre quando il nuovo reato è stato commesso da chi è già recidivo (durante o dopo l’esecuzione della pena, o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente alla esecuzione della pena). Aumento della pena dalla metà fino a 2/3.

- Ad esempio, è recidivo reiterato chi commette il reato di furto dopo aver già riportato due condanne: la ricaduta è duplice.

Le conseguenze della recidiva sono principalmente un aumento di pena, variabile a seconda del tipo di recidiva. Le ipotesi di recidiva possono cumularsi fra loro:

- Ad esempio, è recidivo specifico reiterato e infraquinquennale chi commette un furto (art. 624 c.p.) nei 5 anni successivi ad una condanna per rapina (art. 628 c.p.) ed una per ingiuria (art. 594 c.p)

La «abitualità criminale» (artt.102-104 e 109 c.p.): è la condizione di chi con la sua persistente attività criminosa dimostra di avere acquistato una notevole attitudine a commettere reati. E’ delinquente abituale: un soggetto reiteratamente recidivo per il quale, per presunzione di legge o convinzione del Giudice, sussistono apprezzabili probabilità che commetta in futuro ancora altri fatti costituenti reato.

La «professionalità nel reato» (art. 105 c.p.): oltre alle condizioni richieste per l’abitualità la legge richiede che si accerti che il reo viva abitualmente, anche se solo in parte, dei proventi del reato, secondo un vero e proprio sistema di vita. E’ delinquente professionale: un delinquente abituale che vive abitualmente del provento dei reati commessi.

La «tendenza a delinquere» (art. 108 c.p.): si ha quando il reo riveli una speciale inclinazione al delitto che trovi la sua causa nell’indole particolarmente malvagia del colpevole. E’ delinquente per tendenza: l’autore di un delitto contro la vita o l’incolumità personale che, per la sua indole particolarmente malvagia, rivela speciale inclinazione al delitto (cc.dd. delitti di sangue).

Le dichiarazioni di abitualità, professionalità o tendenza per delinquere importano l'applicazione di misure di sicurezza e possono escludere la concessione della sospensione condizionale della pena.

Conseguenze civili del reato

Dal reato possono derivare conseguenze non solo penali ma anche civili, disciplinari, amministrative, ecc.

Generalmente, infatti, la maggior parte dei reati (delitti) determina anche delle conseguenze sul piano civilistico e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2043 c.c. “Risarcimento per fatto illecito: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

- Le conseguenze di natura civilistica sono previste nel Libro I°, Titolo VII del Codice penale e sono:

- Restituzioni (art. 185 c.p.): “Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili”.

La norma prevede, quando questa sia possibile, la reintegrazione dello stato di fatto preesistente alla commissione del reato. Può avere ad oggetto sia cose mobili sia cose immobili di cui si sia venuti in possesso. Secondo il disposto dell’art. 187, comma 1° c.p., l’obbligo alle restituzioni è indivisibile.

- Risarcimento del danno (art. 185 c.p.): il secondo comma dell’articolo 185 c.p. stabilisce che “Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”. Per danno patrimoniale si intende quindi l’offesa di un interesse patrimoniale nei suoi due aspetti del danno emergente e del lucro cessante mentre per danno non patrimoniale si intende il patimento morale che deriva dalla commissione del fatto illecito. Il risarcimento del danno morale non ha funzione di reintegra ma di soddisfazione per il male sofferto. Obbligato al risarcimento del danno è il colpevole e, in via solidale, anche il responsabile civile. La sanzione consiste nel versamento di una somma di denaro equivalente al pregiudizio arrecato con il reato. Si ricorre al risarcimento quando la restituzione non è possibile o quando non sia sufficiente a riparare il danno cagionato.

Il titolare del diritto al risarcimento è il danneggiato mentre in caso di omicidio, beneficiari sono gli eredi.

Una particolare forma di risarcimento del danno di natura non patrimoniale è la "pubblicazione della sentenza di condanna". Ai sensi dell’art. 186 c.p. “ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato”. Si tratta di un istituto diverso rispetto a quello della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna;

- Rimborso delle spese allo Stato per il mantenimento del condannato (art. 188 c.p.): ai sensi dell’art. 188 c.p., il colpevole è obbligato a rimborsare all’erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena. Il condannato risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni (mobili e immobili), presenti e futuri. L’ultimo comma dell’art. 186 stabilisce che “l’obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato”;

- Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente (artt. 196 e 197 c.p.): l’articolo 196 c.p. dispone che “nei reati commessi da chi è soggetto all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso d’insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente”. L’Ordinamento prevede dunque alcune ipotesi di responsabilità civile quale garanzia dell’adempimento delle sanzione della multa e dell’ammenda. L’obbligazione ha natura sussidiaria e sorge nel caso di violazione di una norma che la persona preposta doveva far osservare e quando questa non ne deve rispondere penalmente.

L’art. 197 c.p. dispone invece che “gli enti forniti di personalità giuridica eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza o l’amministrazione, o che sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell’interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta”.

Anche questa obbligazione ha carattere sussidiario e trova applicazione solo in caso di insolvibilità del condannato;

- Effetti dell’estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili (art. 198 c.p.): la norma stabilisce che “l’estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti”. Con questa norma, l’Ordinamento, ha chiarito che l’estinzione del reato o della pena fa venir meno l’illecito penale ma non può escludere da esso quei caratteri di illiceità diversa da quella penale, che esso rivesta.

- Garanzie per le obbligazioni civili (artt. 189 – 195 c.p.): le due disposizioni del codice penale contengono due strumenti tesi a garantire l’adempimento delle obbligazioni civili da parte dell’imputato e sono: il sequestro conservativo (art. 189 c.p.), la cauzione e l’ azione revocatoria penale (artt. 192-194 c.p.). Il "sequestro conservativo penale" dei beni mobili e immobili dell’imputato o delle somme o cose a lui dovute nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento può essere chiesto dal Pubblico Ministero (in ogni stato e grado del processo) quando vi è fondato motivo di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese per il procedimento e di ogni altra somma dovuta all’Erario dello Stato.

Sono soggetti ad azione revocatoria gli atti fraudolenti compiuti dal condannato sia anteriormente sia posteriormente al reato, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.