Etichettatura comunitaria dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura: obblighi, sanzioni e competenze per la vigilanza

Oltre alla fondamentale garanzia igienico-sanitaria che si cerca di garantire al consumatore, in questi ultimi anni l’Unione Europea ha messo in evidenza la necessità di garantire, in un mercato globale sempre più vasto, la corretta informazione sulla effettiva tipologia, origine e metodo di cattura del prodotto ittico immesso sul mercato prevedendo una precisa «tracciabilità» di ogni singolo esemplare lungo la filiera, ossia dal momento del suo prelievo dal luogo di origine alla sua definitiva vendita ai consumatori finali.

Al fine di assicurare al consumatore un prodotto finale con le massime caratteristiche di igiene e sicurezza alimentare, assume un’importanza determinante la «etichettatura» dei prodotti ittici, che costituisce (diciamo così) il “biglietto da visita” del pesce di fronte al consumatore.

Questa nuova metodologia di controllo fonda le sue origini sui Regolamenti (CE) nn°. 2406/96, 104/2000 e 2065/2001 e, in ambito nazionale, sul D.lgs. n° 109/92 (sull’etichettatura degli alimenti), sul D.M. 27 marzo.2002 che segue la recente regolamentazione comunitaria (in applicazione dell’art. 9 del regolamento CE 2065/2001) e istituisce il sistema di controllo sui requisiti obbligatori di etichettatura per i prodotto della pesca e dell’acquacoltura.

A fronte di questa normativa, si può porre in evidenza l’aspetto più innovativo della questione che si basa sull’esposizione da parte del negoziante, a fianco di ciascuna specie esposta per la vendita, di una "ETICHETTA" dei prodotti ittici simile a quella delle carni bovine e delle carni di altre specie animali in genere, che precisi la denominazione commerciale della specie il metodo di produzione (cattura in mare o nelle acque interne o allevamento) e la zona di cattura, rimandando agli Stati membri la pubblicazione dell’elenco delle denominazioni commerciali autorizzate.

In altri termini, anche nel settore ittico il legislatore europeo impone l'obbligo di riportare in etichetta una serie di indicazioni specifiche che permettano al consumatore di vedere in trasparenza l'origine e il percorso compiuto da quel pesce lungo la filiera produttiva.

In questa sede si ha l’opportunità di chiarire che la “tracciabilità“ nelle sue modalità di applicazione consente di controllare se i prodotti sono organoletticamente sicuri, mentre la “etichettatura “ è prescritta solo allo scopo di dare le informazioni utili al consumatore.

Alla luce di quanto previsto dall’art. 2, punto 1 del Decreto 27 marzo 2002, sull’etichetta dei prodotti della pesca in ogni fase della loro commercializzazione, «esclusa la vendita al dettaglio», bisogna riportare

- la denominazione commerciale specifica del prodotto seguita dalla denominazione scientifica del prodotto, con la classica denominazione binomiale latina (es. Vongola, Venus gallina);

- il metodo di produzione (se di “allevamento” o “di pesca”);

- la zona di cattura: in questo caso, l’areale in cui il pesce è stato pescato o allevato è indicato con un numero che corrisponde ad una precisa zona geografica, come riportato nel Regolamento CE 2065 del 2001.

- Ad esempio, se pescato – Area marittima (può essere indicato il nome del mare, es. “Mar Mediterraneo”; o la zona FAO, es. “zona 37.1”); – Nazione di pesca (se pesci di fiume); se allevato –Nazione di allevamento

- la data di scadenza, modalità di conservazione, ecc.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2 del Decreto 27.03.2002, sull’etichetta dei prodotto ittici «in fase di vendita al dettaglio», il venditore deve riportare:

- la denominazione commerciale italiana. In questo caso, è facoltativo per il venditore riportare la denominazione scientifica in latino;

- il metodo di produzione (se “di allevamento” o “di pesca”);

- la zona di cattura, secondo le medesime indicazioni riportate in precedenza.

L’assenza di tale sistema visivo di identificazione del prodotto comporta una sanzione amministrativa, mentre la non veridicità di una fra le predette indicazioni si può configurare nel più grave «reato di truffa», come la recente immissione nel mercato del nord Italia di ingenti quantitativi di prodotto originario delle acque dolci della Cina, spacciato per il ben rinomato “Rossetto del Mediterraneo”

Alcune considerazioni

Il prodotto che è formalmente etichettato e che risponde positivamente ai controlli di qualità, per assurdo, potrebbe provenire da una zona o paese che invece non è quello dichiarato in etichetta. In questo caso quale sanzione si applicherà ?

Si applicherà la sanzione prevista dall’art. 18 del D.Lgs. 109/92 che va da EURO 1.600 a EURO 9.500 perché l’indicazione dell’origine non è corretta … o la sanzione prevista l’art. 1 bis del D.L. 157/2004 (convertito in legge dalla legge 3 agosto 2004 n.204) che punisce le violazioni delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie nell’etichettatura dei prodotti alimentari di cui ai commi 1,2,3 che prevede anch’esso la sanzione da Euro 1.600 a 9.500 Euro e della sanzione accessoria della sospensione della commercializzazione, qualora siano commesse più violazioni (reiterazione), anche in tempi diversi.

► L’assenza della “etichetta” a fianco al prodotto ittico comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 € a 3.098 € (pagamento in misura ridotta 1.032 €) ai sensi dell’art. 18, comma 3 del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 per aver violato la norma di cui all’art. 1 del D.M. 27 marzo 2002 e artt. 3, 4 e 5 Regolamento (CE) n. 2065/2001 del 22 ottobre 2001

► La non veridicità di una delle predette indicazioni può configurare l’ipotesi di reato:

- di cui agli artt. 56 e 640 c.p. (Truffa)

- di cui all’art. 515 c.p., (Frode nell’esercizio del commercio)

► La vendita di prodotti non freschi come freschi può configurare l’ipotesi di reato:

- di cui all’art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)

- di cui all’art. 444 c.p., (Commercio di sostanze alimentari nocive)

Legge 30 aprile 1962, n. 283

Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962) […]

Articolo 5

E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:

b) in cattivo stato di conservazione

[…]

Regolamento n° 2065/2001

L'art. 8 del Regolamento n° 2065/2001 stabilisce che le indicazioni obbligatorie di cui all’art. 2, punto 1 del decreto 27 marzo 2002, devono essere disponibili ad ogni stadio di commercializzazione; spiega poi che tali indicazioni e la denominazione scientifica della specie "sono fornite mediante l’etichettatura o l’imballaggio del prodotto, oppure mediante un qualsiasi documento commerciale di accompagnamento della merce, compresa la fattura", e ciò viene confermato dal Decreto Ministeriale citato in premessa.

È certamente quest’ultimo il caso più frequente quando si tratta di prodotti freschi contenuti in cassette aperte, destinati ad essere venduti sfusi: il venditore al dettaglio rileverà dal “documento accompagnatorio”, che deve peraltro sempre essere presente ai sensi del Dlgs. n. 193/2007, le indicazioni, per riportarle su apposito cartello da esporre al pubblico in corrispondenza della merce secondo l’art. 16 del D. Lgs. n° 109/1992.

► Facciamo una breve panoramica delle singole indicazioni.

-

Denominazione scientifica

Questa informazione non figura fra le indicazioni obbligatorie definite dal Reg. n° 104/2000 ma a queste viene accostata dal Reg. n° 2065/2001 per la tracciabilità nelle fasi commerciali precedenti la vendita al consumatore finale (art. 8) e, come indicazione facoltativa, anche in quest’ultima fase (art. 3); ciò è peraltro confermato rispettivamente dagli articoli 1 e 2 dello stesso D. M. 27 marzo 2002.

-

Denominazione commerciale

L’art. 3 del D. M. 27 marzo 2002 approva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Reg. n° 104/2000, l’elenco (Allegato A) delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale, suddivise fra pesci, molluschi bivalvi, molluschi cefalopodi, crostacei ed echinodermi, per un totale di 424 specie, ognuna delle quali classificata per ordine, famiglia, genere e specie (nome scientifico), con il nome italiano corrispondente.

È la denominazione stabilita in ciascuno Stato membro che deve essere riportata sull’etichetta, sull’imballaggio o sui documenti accompagnatori fino alla vendita al consumatore finale: ogni Stato membro, peraltro, riconosce le denominazioni approvate dagli altri Stati membri nella stessa lingua (art. 4, par. 3, del Reg. n° 104/2000).

In caso di commercializzazione di specie non incluse nell’elenco approvato, il Decreto 27 marzo 2002 assegna all’autorità sanitaria di controllo (identificabile nel veterinario dell’Azienda sanitaria locale che effettua il controllo sanitario) il compito di attribuire una denominazione provvisoria, che deve essere comunicata al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali il quale provvede, entro cinque mesi, a stabilire la denominazione definitiva inserendola nell’elenco ufficiale e notificandola alla Commissione Europea (art. 2 del Reg. 2065/2001).

-

Metodo di produzione

Quest’informazione deve essere fornita, secondo il Reg. 2065/2001, mediante le indicazioni elencate dall’art. 4 in tutte le lingue degli Stati membri:

-

prodotto della pesca;

-

prodotto della pesca in acque dolci;

- prodotto di acquacoltura.

È prevista la possibilità che gli Stati membri autorizzino, qualora dalla denominazione e dalla zona di cattura risulti con chiarezza e senza possibilità di errore che si tratti di specie pescate in mare, ad omettere l’indicazione del metodo di produzione.

-

Zona di cattura

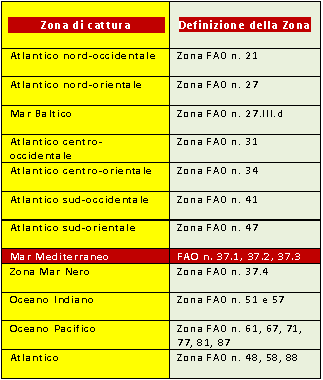

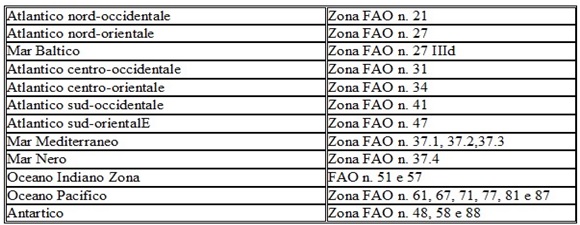

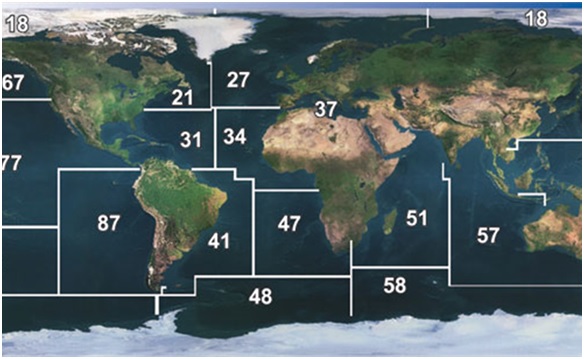

Le zone di cattura da indicare sono così individuate dall’art. 5 del Reg. n° 2065/2001:

- per i prodotti pescati in mare, in riferimento all’Allegato al Reg. n° 2065/2001, Atlantico nord- occidentale, Atlantico nord-orientale, Mar Baltico, Atlantico centro-occidentale, Atlantico centro-orientale, Atlantico sud-occidentale, Atlantico sud-orientale, Mar Mediterraneo, Mar Nero, Oceano Indiano, Oceano Pacifico, Antartico;

-

per i prodotti pescati in acque dolci, il nome dello Stato membro o Paese terzo di origine;

- per i prodotti di acquacoltura, il nome dello Stato membro o Paese terzo in cui si è svolta la fase finale di allevamento del prodotto; lo Stato membro in cui il prodotto viene venduto al consumatore finale può autorizzare l’indicazione degli eventuali altri Stati membri o Paesi terzi in cui siano avvenute altre fasi dell’allevamento.

A cura degli operatori, l’indicazione della zona di cattura può essere più precisa, con individuazione di un ambito marittimo o territoriale più ristretto (per esempio, anziché "Mar Mediterraneo", "Mar Adriatico" o "Mar Tirreno").

Etichettatura: zone di cattura

-

Miscugli

Secondo l’art. 6 del Reg. n° 2065/2001, in caso di vendita di miscugli di specie diverse, le indicazioni obbligatorie devono essere fornite per tutte le specie.

In caso di vendita di un miscuglio di prodotti della stessa specie ma provenienti da zone di cattura o di allevamento diverse, è necessario avvertire circa tale variabilità, indicando almeno la zona relativa alla partita più rappresentativa del miscuglio.

Se il miscuglio di prodotti della stessa specie è riferibile a metodi di produzione diversi, occorre indicare tale metodo per ogni partita.

-

Deroga

L’unica deroga prevista è relativa ai piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente ai consumatori dai pescatori o dai produttori di acquacoltura, a cui non si applicano le norme citate (art. 4 del Reg. n° 104/2000). L’entità di tali quantitativi deve essere stabilita dagli Stati membri, ma non devono superare il valore di 20 Euro per acquisto (art. 7 del Reg. 2065/2001).

È necessario non fare confusione fra tale deroga e quella prevista dal Decreto Legislativo n° 531/1992, che all’art. 2, comma 1, lettera p), esclude dal suo campo di applicazione, ai fini della normativa sanitaria, sia la fase di vendita al dettaglio che la vendita diretta da parte del pescatore di "piccole quantità" (poi stabilite nel quantitativo massimo di pescato di 100 Kg) al venditore al minuto o al consumatore: diverso è lo scopo della normativa in materia di etichettatura che qui esaminiamo, la quale esclude dall’obbligo delle indicazioni solamente il produttore che vende i piccoli quantitativi ai consumatori (ricordiamo che il D. Lgs. n° 109/1992, in attuazione di direttive comunitarie, comprende in questa categoria sia il consumatore finale che i ristoranti, le mense e le comunità in genere), mentre il pescatore o produttore di acquacoltura che cede quantitativi di prodotto di qualsiasi entità ai dettaglianti deve sempre procedere all’etichettatura.

-

Sanzioni

L’art. 4, 1° comma, del Decreto 27 marzo 2002 riconduce l’inosservanza delle disposizioni sopra elencate alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 18, comma 3, del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n° 109 (modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n° 68) per la violazione dell’art. 4 dello stesso D.Lgs. (relativo alla "Denominazione di vendita"); tale sanzione, secondo il tasso di conversione e le modalità di cui all’art. 51 del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, risulta compresa fra il minimo di Euro 516 e il massimo di Euro 3098.

Pertanto, la somma che può essere pagata in misura ridotta con effetto liberatorio, entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n° 689, è pari a Euro 1032 (doppio del minimo/terzo del massimo). L’autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi da parte dall’autore della violazione e ad emettere l’ordinanza ingiunzione in caso di mancato pagamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui è avvenuta la violazione.

Si precisa che per i prodotti preconfezionati la sanzione, prevista dall’art. 18, comma 2, riferibile alle altre indicazioni diverse da quelle di cui qui si è trattato (cioè: nome e sede del produttore, ingredienti, lotto, peso netto, data di scadenza, modalità di conservazione, ecc.), è più elevata, essendo compresa fra Euro 1549 ed Euro 9296; si ritiene che le due sanzioni siano applicabili anche contemporaneamente, essendo riferite a specifiche e diverse violazioni.

-

Autorità competente per il controllo

Secondo l’art. 4 comma 2, del D. M. 27 marzo 2002, l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni compete alle persone incaricate della sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti ittici di cui all’art. 21 della Legge 14 luglio 1965, n° 963 (Disciplina della pesca marittima) sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, vale a dire:

- personale civile e militare della Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile;

-

guardie di finanza;

-

carabinieri;

-

agenti di pubblica sicurezza;

- agenti giurati nominati dalle Regioni e dalle Provincie per la vigilanza sulla pesca.

Come si vede, non è compreso il personale sanitario (veterinari e tecnici della prevenzione), che per ovvi motivi è, tuttavia, il più presente lungo la filiera del settore, esercitando, secondo le competenze rispettive di ogni figura professionale, il controllo prima della commercializzazione dei prodotti ittici e la vigilanza in tutte le fasi del commercio e della trasformazione; anche se, come abbiamo visto più sopra, proprio l’"autorità sanitaria di controllo" viene chiamata in causa ed è preposta ad assegnare le denominazioni provvisorie alle specie non comprese nell’elenco.

Ma lo stesso personale sanitario incaricato del controllo ufficiale degli alimenti non è escluso dalla possibilità di esercitare la vigilanza sull’etichettatura dei prodotti alimentari, con relativo accertamento delle violazioni, avendo anzi in materia una specifica competenza: concetto, questo, molto chiaro nella Circolare del Ministero della Sanità 6 luglio 1993, n° 27, e nello stesso Decreto Legislativo 3 marzo 1993, n° 123, che all’art. 2, comma 1, lettera h), prevede espressamente, fra le attività ispettive, la vigilanza sull’etichettatura: materia di certo preminentemente commerciale, che presenta però, innegabilmente, implicazioni di rilevanza sanitaria come più volte richiamato da circolari, note ministeriali e letteratura.

Conclusioni

Certamente siamo di fronte ad un nuovo, importante fatto storico nella tracciabilità degli alimenti.

I consumatori possono ora avere informazioni più complete circa la natura e la provenienza dei prodotti ittici, sempre che la normativa sia puntualmente e correttamente applicata da tutti gli operatori che devono garantire la trasparenza nelle transazioni commerciali ad ogni passaggio.

Nelle piccole imprese di pesca e nella piccola distribuzione possiamo aspettarci dei ritardi nell’applicazione, superabili con un piccolo impegno: infatti, non si vedono difficoltà nell’indicare il metodo di produzione e la zona di cattura, mentre per quanto riguarda le denominazioni bisogna fare uno sforzo per superare l’abitudine all’utilizzo di nomi locali e dialettali, non previsti nell’elenco ministeriale (nel quale, peraltro, non figurano — e ciò è curioso — i molluschi gasteropodi, anche se comprendono alcune specie largamente commercializzate).

Non pochi problemi crea poi la nuova regolamentazione per l’etichettatura dei miscugli di specie diverse, finora spesso indicati semplicemente — e impropriamente — come "misto" o con una terminologia relativa all’utilizzo gastronomico ("frittura", "zuppa", ecc.): può risultare infatti difficile e macchinoso elencare i nomi (nelle fasi precedenti la vendita al consumatore finale anche quelli scientifici) di tutte le specie presenti nel miscuglio, specialmente se composto da esemplari di piccola taglia.

È certo che le sanzioni previste sono degne di attenzione e rappresentano un deterrente importante nei confronti delle resistenze all’applicazione della normativa, ma è giusto escludere dal novero delle autorità competenti all’accertamento delle violazioni proprio quel personale sanitario che, come sopra già evidenziato, è indubbiamente il più presente lungo tutta la filiera ed è in grado di assicurare il controllo più capillare?

È difficile capire se possa trattarsi di una semplice dimenticanza o di un’esclusione voluta e comunque lecita (anche se, come abbiamo visto, in evidente contraddizione con altre norme vigenti), che rischia comunque di frammentare l’attività di controllo e, almeno in parte, di vanificarne l’obiettivo.

Tracciabilità: approfondimento

La normativa nazionale e comunitaria nell'ambito del regime di controllo, istituito ai sensi dei regolamenti (CE) 1224/2009 e (UE) 404/2011, disciplina la "tracciabilità" del prodotto ittico, in particolare dal momento della cattura alla prima vendita, attraverso la produzione ed il trasferimento di dati tra i diversi attori della filiera al fine di definire un valido sistema di rintracciabilità che consenta al flusso delle informazioni di seguire il prodotto fino alla vendita al dettaglio.

Ciascun operatore della filiera ittica ha l'obbligo di ottemperare, per la propria parte di competenza, alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

Ai sensi del Titolo IV del Regolamento 1224/2009,:

- i comandati dei pescherecci di l.f.t. pari o superiore a 10 metri ed inferiore a 12 metri devono compilare il Giornale di Pesca, la Dichiarazione di Sbarco e - laddove autorizzata - la Dichiarazione di Trasbordo in formato cartaceo, utilizzando il modello previsto dall'allegato VI al Reg.(UE) 404/2011 (Circolare prot. n.19490 del 31/07/2012), che deve essere e presentato entro 48 ore dallo sbarco all'Autorità marittima competente del luogo di sbarco in doppia copia. L'Autorità marittima provvederà a trattenere una copia di quanto consegnato dal comandante o dal suo delegato per il successivo inserimento dei dati nel portale "SIAN" e a timbrare e firmare la restante copia quale ricevuta dell'avvenuta consegna.

- I comandanti dei pescherecci di l.f.t. pari o superiore a 12 metri devono compilare in formato elettronico il Giornale di Pesca, la Dichiarazione di Sbarco e - laddove autorizzata - la Dichiarazione di Ttrasbordo, utilizzando i dispositivi elettronici in dotazione ed il software appositamente realizzato.

In particolare, i dati del Giornale di Pesca in formato elettronico devono essere trasmessi almeno una volta al giorno (entro le ore 24.00), su richiesta dell'Autorità competente dello Stato membro di bandiera e in ogni caso dopo la conclusione dell'ultima operazione di pesca e prima dell'entrata in porto.

Il comandante di un peschereccio deve compilare la Dichiarazione di Trasbordo - laddove autorizzata - e trasmetterla entro 24 ore dal completamento delle operazioni di trasbordo.

Il comandante di un peschereccio (o un suo delegato) deve compilare la Dichiarazione di Sbarco e trasmetterla entro 24 ore dal completamento delle operazioni di sbarco.

Come disposto dal D.M. 1° marzo 2012 e ai sensi degli artt. 15, comma 4, 22, comma 3 e 24, comma 3 sono stati esonerati dagli obblighi di compilazione e trasmissione elettroniche rispettivamente dei dati del Giornale di Pesca, della Dichiarazione di Trasbordo e della Dichiarazione di Sbarco previsti le unità da pesca di lft inferiore a 15 metri e pari o superiore a 12 metri, previa presentazione dell'apposita dichiarazione prevista dal predetto decreto ministeriale.

Le unità da pesca che si avvalgono della facoltà di essere esonerati dagli obblighi di cui agli art. 15, comma 4, 22, comma 3 e 24, comma 3 hanno l'obbligo di compilare i modelli cartacei del Giornale di Pesca, della Dichiarazione di Trasbordo e della Dichiarazione di Sbarco secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Le unità da pesca che si avvalgono della facoltà di essere esonerati dagli obblighi di cui agli art. 15, comma 4, 22, comma 3 e 24, comma 3, laddove dovessero decidere successivamente di ottemperare agli obblighi di trasmissione dei documenti di bordo elettronicamente, potranno ricevere un pc tablet in dotazione, di proprietà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, secondo disponibilità delle scorte (fino ad esaurimento scorte).

Adempimenti a carico degli operatori commerciali. Registrazione degli operatori

Ai sensi dell'art. 59 del Reg. (CE) 1224/2009 gli acquirenti in prima vendita dei prodotti della pesca e i soggetti che prendono in carico il prodotto per la messa in vendita successiva del prodotto stesso devono essere registrati.

Ai sensi dell'art. 114 del Reg.(CE) 1224/2009 è stato istituito il sito controlli www.controllopesca.politicheagricole.it [1], ove è possibile accedere alla procedura di registrazione utente e successivamente alle procedure di trasmissione dei dati di seguito specificate.

Al fine di agevolare l'accesso alle procedure informatizzate, il sito presenta una sessione FAQ ed i recapiti cui potersi rivolgere per informazioni circa gli adempimenti cui ottemperare.

Inoltre, al fine di facilitare le operazioni di inserimento dati, successive alla registrazione, sono stati pubblicati sul sito del Mipaaf manuali relativi alla gestione dati da parte degli operatori.

Ai fini della prima immissione sul mercato, i prodotti della pesca devono essere ceduti esclusivamente ad operatori registrati.

Sono esonerati dagli obblighi di registrazione gli acquirenti dei prodotti della pesca di peso non superiore a 30 kg che non vengono successivamente immessi sul mercato, ma che sono esclusivamente destinati al consumo privato.

Etichettatura: approfondimento

I prodotti ittici della pesca e dell'acquacoltura freschi, refrigerati e congelati posti in vendita al dettaglio per il consumo finale debbono obbligatoriamente essere etichettati con le seguenti informazioni:

- Denominazione commerciale della specie

- Denominazione scientifica della specie (dal primo gennaio 2012 l'indicazione della denominazione scientifica è obbligatoria. Non è obbligatoria l'indicazione della stessa in etichetta o sul cartello di vendita poiché l'art. 68 par. 2 del Reg. 404/2011 consente di indicarla anche attraverso informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster).

- Metodo di produzione (pescato, pescato in acque dolci o allevato)

- Zona di cattura/paese di allevamento

Per il prodotto pescato si può anche indicare la Zona Fao, ma deve essere esposta la tabella esplicativa:

Se il prodotto è surgelato, deve contenere espressa indicazione, con richiamo al divieto di ricongelamento (la surgelazione è un procedimento che avviene a livello industriale, perché comporta un raggiungimento di temperature tali per cui sono necessari macchinari appositi; la congelazione invece è un procedimento "casalingo" , che può essere effettuato nel freezer di qualsiasi cucina).

- Esempio di corretta etichettatura: Nasello pescato in Mediterraneo – Orata allevata in Grecia.

I ristoranti sono assimilati al consumatore finale (l'acquirente), quindi non devono etichettare l'eventuale prodotto esposto ma conservare i documenti giustificativi d'acquisto, per assicurarne la tracciabilità e la sicurezza di provenienza da fonti che non siano – per esempio - la pesca sportiva.

Un prodotto della pesca preparato già sottoposto a cottura (trasformato) è da considerarsi escluso dal campo di applicazione del Regolamento n. 104/2000: non sono quindi necessarie le informazioni obbligatorie da questo previste e l'etichettatura può riportare come ingrediente la denominazione "pesce", come si è visto prevista dal D Lgs. n. 109/1992, seguita dalla percentuale se l'ingrediente "pesce" è un ingrediente caratterizzante evidenziato (es. denominazione "crocchette di pesce", "bastoncini di pesce"). La suddetta esclusione dal campo di applicazione riguarda anche i prodotti della pesca "altrimenti preparati o conservati con procedimenti diversi da quelli previsti nel Capitolo 3 della nomenclatura combinata". Nel caso, invece, di prodotti della pesca preparati, per esempio affettati, sfilettati o tritati, anche se uniti ad altri ingredienti, non sottoposti a un trattamento di trasformazione ma solamente conservati mediante il freddo (refrigerati o congelati), rientrando gli stessi nei codici di Nomenclatura Combinata citati dal Reg. n. 104/2000, si ritiene che trovi piena applicabilità il regolamento stesso, con il conseguente obbligo di riportare in etichettatura come ingrediente, anziché la generica indicazione di categoria "pesce", il nome della specie ittica, il metodo di produzione (pesca o allevamento) e la zona di cattura.

Sentenze di merito e di legittimità

.png)

Alimenti - Frode

- Lista vivande – omessa indicazione di prodotto surgelato – reato di frode – non integrazione

Non sussiste il reato di frode nell’esercizio del commercio in ipotesi di omessa indicazione nella lista vivande di “alimenti surgelati” (c.d. munù), qualora il consumatore possa verificare personalmente, in quanto visibili, la tipologia e le caratteristiche dei prodotti somministrati.

Pret. Orvieto, 29 giugno 1994 – Riviste Rass. Giur. Umbra

- Lista vivande – omessa indicazione di prodotto surgelato – reato di frode – non integrazione

La detenzione di alimenti surgelati in un ristorante, conservati in apposito surgelatore, senza la relativa dicitura sulla lista del giorno integra il tentativo del reato di frode nell’esercizio del commercio, a nulla rilevando la mancata identificazione di soggetti passivi o l’assenza di clienti nell’ora del sopralluogo.

Cass. Pen., 3 marzo 1984 – Riviste: cass. Penale

- Prodotti alimentari scaduti – Offerte al pubblico – Tentativo di frode in commercio

“Costituisce tentativo di frode in commercio esporre sui banchi di un negozio prodotti alimentari scaduti con etichetta alterata o sostituita”. Con sentenza del 21 dicembre 2000, n. 28 le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione riconoscono che costituisce tentativo di frode in commercio – ex. art. 515 c.p. – esporre sui banchi di un negozio prodotti alimentari scaduti con etichetta alterata o sostituita. L’art. 56 c.p. richiede per la punibilità del delitto tentato che gli atti posti in essere dall’agente siano idonei e diretti in modo non equivoco alla commissione del delitto; esisteva, però, un contrasto giurisprudenziale sulla necessità o meno di un rapporto diretto tra venditore ed acquirente per la configurabilità del tentativo di frode in commercio, perciò la questione è stata rimessa alla S.U. Una parte della giurisprudenza riteneva che il tentativo fosse configurabile solo in presenza di una contraffazione idonea ed inequivocabilmente predisposta alla consegna di merce diversa a chi intendeva in concreto acquistarla (Cass., sez. III, 13 ottobre 1994); un’altra parte riteneva invece sufficiente la semplice offerta al pubblico (Cass., sez. III, 3 novembre 1999). Le Sezioni Unite “hanno sposato” quest’ultima tesi affermando che se i prodotti alimentari scaduti con etichetta alterata o sostituita vengono esposti sui banchi d’esercizio o sono comunque offerti al pubblico la condotta posta in essere dall’esercente l’attività commerciale deve considerarsi idonea e diretta in modo non equivoco alla vendita della merce ai potenziali acquirenti. Il tentativo non è viceversa configurabile, per l’assenza del requisito dell’univoctà degli atti, ove i prodotti con etichetta alterata o sostituita siano semplicemente detenuti all’interno dell’esercizio o in un deposito senza essere esposti o in qualche modo offerti al pubblico.

Cass. Penale. S.U., sent. 21 dicembre 2000, n. 28

- Cassazione Penale Sez. III, sent., n. 9229 del 13 ottobre 1997. Fattispecie: - lettera b)

In materia di alimenti, perché ricorra il cattivo stato di conservazione – elemento costitutivo del reato contravvenzionale di cui all’art. 5 della Legge 30 Aprile 1962, n. 283 – non occorre che la sostanza alimentare risulti alterata. E’ sufficiente che nelle modalità di conservazione del prodotto (sistemi di confezionamento, luogo di conservazione, esposizione all’aria o al sole, stivaggio, trasporto, ecc.) non vengono osservate le precauzioni igienico-sanitarie dirette ad evitare che il prodotto stesso possa subire un’alterazione che ne comprometta la genuinità o commestibilità, precauzioni che possono essere prescritte da leggi o regolamenti o precauzioni dettate dall’art. 47 del D.M. 20 gennaio 1927 in ordine alla conservazione dell’acqua minerale – norma tuttora in vigore perché non abrogata, né espressamente né implicitamente, dal D.L. 25 gennaio 1992, n. 105 o dal D.M. 12 novembre 1992, n. 542 – determina la sussistenza del suddetto reato. (Nella fattispecie, è stato ritenuto configurabile il reato in questione in relazione alla detenzione, per la vendita, di bottiglie di acqua minerale depositate in luogo esposto al sole).

Cass, sez. III, sent. N. 9229 del 13.10.1997 (cc. del 19.09.1997), Nastasi (rv. 208679).

- Cassazione Penale Sez. III, sent., n. 9338 del 31 agosto 1994. Fattispecie: - lettera b)

In materia di alimenti, il reato di cui all’art. 5 della Legge 30 Aprile 1962, n. 283, lett, b), si perfeziona con la detenzione, da parte del gestore-venditore, della sostanza alimentare, essendo tale detenzione correlata alla vendita ed alla somministrazione. Ne deriva che è irrilevante l’assunto, secondo cui il prodotto venga sottoposto a controllo prima dell’emissione al consumo. (Nella specie, trattavasi di prodotto di validità scaduta, detenuto nel magazzino-dispensa di un ristorante).

Cass., sent. N. 9338 del 31.08.1994 (cc. del 21.06.1994), Sacchi (rv. 198799).

- Cassazione Penale Sez. VI, sent., n. 660 del 25 gennaio 1993. Conservazione di alimenti a temperatura non consentita

La conservazione prevista dall’art. 5 della Legge 30 Aprile 1962, n. 283, lett, b), costituisce una fattispecie di reato di pericolo, nel senso che essa si realizza mediante la condotta di conservazione del prodotto idonea ad evitare possibili condizioni di “alterazione” la cui effettiva realizzazione comporta la presenza di distinte ipotesi di reato. Cosicché l’inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie intese a garantire la buona conservazione del prodotto è già di per sé sufficiente per integrare gli estremi della detta contravvenzione. (Nella fattispecie, relativa a conservazione per la vendita di dolci alla crema a temperatura non consentita dall’art. 31 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato di cui all’art. 5 della Legge 30 Aprile 1962, n. 283, lett, b), anche se il prodotto offerto in vendita non risultava alterato).

Sez. VI, sent. N. 6608 del 25.01.1992 (cc. del 07.12.1992), Tinca (rv. 193468).

- Cassazione Penale Sez. VI, sent., n. 3802 del 21 gennaio 1993. Fattispecie: - lettera b)

In materia di alimenti, l’art. 5 della Legge 30 Aprile 1962, n. 283, lett, b), delinea una contravvenzione integrata dall’inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie intese a garantire la buona conservazione del prodotto. Trattasi di reato di pericolo, per integrare il quale non è necessario che il “cattivo stato di conservzione” abbia danneggiato o alterato il prodotto.

Sez. VI, sent. N. 3802 del 21.01.1993 (ud. del 27.10.1992), Castigiole (rv. 192929).