Sistema Trappole

L’uomo nella sua storia ha inventato innumerevoli tipi di “trappole” per catturare le prede di cui aveva bisogno per nutrirsi. Le trappole per la cattura del pesce sono quanto di più ingegnoso si può trovare, sia come concezione della trappola, di metodi cioè adottati per invogliare l’ingresso ed impedire l’uscita, sia come materiali utilizzati nella costruzione della trappola, sia infine come esche per attirare il pesce. In ogni zona vi sono tipi particolari di trappole diverse sia in funzione della specie e dei fondali in cui si opera sia in funzione dei materiali.

- Possiamo fare una distinzione di trappole:

-

Trappole (reti a postazione fissa)

- Trappole mobili

Le «trappole a postazione fissa» sono calate in un punto scelto sulla base della esperienza ed ivi lasciate per tutta la stagione di pesca. Il calo in ogni modo è un’operazione piuttosto delicata e laboriosa. E’ necessario un sistema di ancoraggio sicuro cui fissare le varie parti dell’attrezzo; è necessario conoscere le correnti prevalenti nella zona in cui si opera; è necessario conoscere la normale direzione dei pesci che si vogliono catturare in modo da disporre il braccio di incanalamento nella giusta posizione cioè in posizione che convogli il pesce verso l’attrezzo e non viceversa.

Nelle reti a postazione fissa, l’ingresso deve essere facile ed invitante, l’uscita in pratica impossibile. Per questo molto spesso si hanno vari ingressi consecutivi sempre più sicuri da cui è impossibile e difficile uscire. L’ultima camera dell’attrezzo è la camera della morte, dove il pesce resta fino che il pescatore salpi la rete e lo prelevi.

Le reti a postazione fissa normalmente non sono innescate, sfruttano solo le abitudini o le migrazioni dei pesci, note per la lunga esperienza ai pescatori.

Le trappole fisse di cui le più note sono la “tonnara” per la cattura del tonno rosso e il “lavoriero” per la cattura delle anguille, cefali, spigole e orate, sono caratterizzate da avere una postazione fissa, e di essere mantenute per una stagione di pesca o per un tempo più lungo quando si tratta di strutture complesse.

Sono collocate i specifiche aree di pesca dove sfruttano determinati comportamenti della specie bersaglio.

Sia nel caso della tonnara che del lavoriero è l’istinto delle specie a riprodursi che la porta ad incontrare questi attrezzi sul suo cammino.

Nel caso del tonno, avvicinandosi alla costa dalle acque al largo, nel caso dell’anguilla nel tentativo di raggiungere il mare dalle acque dolci o salmastre dove vive.

Le «trappole mobili», sono attrezzi passivi che a differenza di quelle fisse, vengono salpate e controllate ogni 1 o 2 giorni ed eventualmente spostate in un’altra area di pesca (Nasse, cogolli e bertovelli). L’impiego di tali attrezzi richiede un’approfondita conoscenza delle zone e del comportamento delle specie bersaglio perché la pesca risulti redditizia.

- Sistema attrezzi da posta: Trappole (peculiarità):

-

Sono attrezzi passivi poiché vengono lasciati nell’area di pesca e attendono che la preda vada ad incappare nell’attrezzo.

-

Possiamo fare una distinzione di Trappole a postazione fissa (Tonnara fissa, Lavoriero, Saltarello e Mugginara) e Trappole mobili (Nasse, Cogolli e Bertovelli).

-

Le “trappole a postazione fissa” sono calate in un punto scelto sulla base della esperienza ed ivi lasciate per tutta la stagione di pesca.

-

La Tonnara è la maggiore fra tutte le reti da posta fissa. E’ un impianto di sbarramento, un labirinto composto di reti ancorate sul fondo del mare che obbligano i tonni a finire in una trappola costituita da diversi corridoi e camere, la cui disposizione viene segnalata in superficie da boe.

-

Le “trappole mobili” sono attrezzi salpati e controllati ogni 1 o 2 giorni ed eventualmente spostate in un’altra area di pesca.

-

L’impiego di tali attrezzi richiede un’approfondita conoscenza delle zone e del comportamento delle specie bersaglio perché la pesca risulti redditizia.

- Attrezzo tipico della pesca artigianale, è la Nassa, costruito con materiali diversi (vimini, giunco, legno, ferro e plastica). Sono in pratica delle gabbie nelle quali le prede potenziali vengono incoraggiate con esche ad entrare e dalle quali non sono più in grado di uscire.

Trappole fisse: tonnara

Non è certo possibile confondere la «tonnara» con un altro attrezzo da pesca. Le stesse dimensioni sono tali da non lasciare dubbi. Gli impianti fissi per la cattura del tonno sono chiamati “tonnare per mattanza”.

E’ la maggiore fra tutte le reti da posta fissa. Le zone poi dove sono calate le tonnare sono molto note da lungo tempo ormai. La cosa più difficile oggi è trovare la tonnara. Questo attrezzo da pesca ormai è ridotto a poche unità. La cattura si svolge in diversi momenti tutti collegati fra loro ma distinti. I tonni oggi si catturano con la tonnara volante.

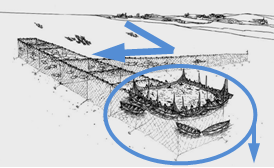

La tonnara è un impianto di sbarramento, un labirinto composto di reti ancorate sul fondo del mare che obbligano i tonni a finire in una trappola costituita da diversi corridoi e camere, la cui disposizione viene segnalata in superficie da boe.

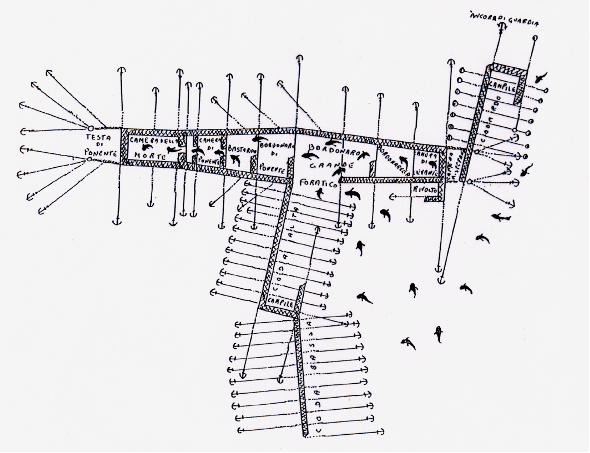

Schema Tonnara per tonno rosso

La tonnara è costituita da una rete verticale detta “pedale”, che partendo dalla costa si dirige verso il largo con una direzione quasi perpendicolare al litorale; al largo si trova un insieme di reti verticali che costituiscono un complesso chiamato “isola”, formata da numerose camere da 4 a 9, tutte, tranne l'ultima, non hanno fondo e sono divise tra loro da apposite porte.

Tonnara (Camera della morte)

Il tonno avvicinandosi alla costa trova uno sbarramento costituito da reti che formano

un vero e proprio muro che lo costringe ad entrare in un labirinto di camera fino a quella finale (della morte)

Disciplina del sistema tonnara

- Distanze per l'impianto

L'impianto di una tonnara, non può essere consentito se non a distanza di 3 miglia marine sopra vento e di 1 miglio marino sottovento da altre preesistenti, salvo che i proprietari o i concessionari abbiano diritto a maggiori distanze in forza di titoli particolari. Tali distanze debbono essere osservate negli eventuali spostamenti di tonnare.

- Segnalazione delle tonnare

La tonnara deve essere segnalata con unità o galleggianti ancorati al largo della sua parte centrale foranea.

Su tali barche devono essere collegati i seguenti segnali:

-

di notte: due fanali disposti verticalmente e visibili per tutto il giro dell'orizzonte (rosso il superiore a non meno di 5 metri sul livello del mare, bianco l'inferiore, a non meno di 2 metri dal superiore, con portata luminosa, per entrambi, non inferiore alle 2 miglia);

- di giorno: due palloni, il superiore rosso e l'inferiore bianco, alzati al posto dei fanali predetti e visibili alla distanza non inferiore a 2 miglia.

- Limitazioni per altre attività di pesca

Durante il periodo di funzionamento della tonnara, sia di corsa che di ritorno, è vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di 3 miglia sopravento e di un miglio sottovento dalla tonnara stessa, salvo che i proprietari o i concessionari abbiano diritto a maggiori distanze in forza di titoli particolari.

È altresì vietato l'esercizio di qualsiasi altra forma di pesca nella zona di tre miglia verso l'alto mare dal punto più foraneo di ciascuna tonnara.

- Tonnarelle

Durante il periodo di funzionamento della tonnarella è vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di 500 metri sopravento e di 200 metri sottovento dalla tonnarella stessa, salvo le maggiori distanze cui i proprietari o i concessionari abbiano diritto in forza di titoli particolari.

È altresì vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca nella zona di 500 metri verso l'alto mare, misurata dal punto più foraneo di ciascuna tonnarella.

Le distanze suindicate raddoppiate per la pesca esercitata con fonti luminose.

(1).png)

Un momento della mattanza

Trappole mobili: cogollo

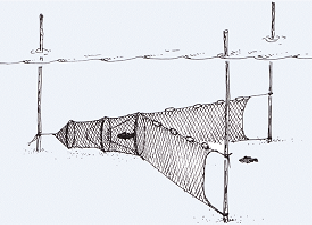

Il cogollo è un attrezzo da pesca ormai in disuso. Si utilizza per la pesca in laguna e nelle acque basse costiere.

Viene ancorato a tre pali infissi sul fondo, due dal lato della bocca ed uno in fondo all'attrezzo. Nei pressi della bocca, legati ai due pali anteriori, vi sono due braccia di incanalamento formate da due pezzi di rete rettangolare, la bocca è rigida e ha di forma circolare.

Cogollo

A partire dalla bocca si susseguono diverse camere a forma di imbuto con l'ingresso che si stringe sempre di più fino all'ultima camera, dove il pesce rimane prigioniero.

In mare il cogollo è generalmente calato in prossimità della riva; a volte la parte superiore dell’attrezzo è ben visibile a pelo d’acqua.

In ogni caso la sagoma permette di evidenziare il braccio (o i bracci) di incanalamento, la prima bocca d’ingresso e il corpo dell’attrezzo. Il sacco è segnalato da un galleggiante per permettere il periodico prelievo del pescato.

.bmp)

Schema: Il cogollo (da: FAO-Catalogue Small Scale Fishing gear, 1987, modificato)

Trappole fisse: lavoriero

Il «Lavoriero» è un impianto fisso destinato alla cattura dei pesci maturi che dalla laguna o dalle foci dei fiumi tornano al mare per riprodursi.

E’una costruzione complessa e delicata a forma di doppio cuneo e può essere considerato una grande trappola.

E' costituito da diverse camere che guidano il pesce in comparti sempre più stretti, dove è più facile la cattura; è costruito in modo tale da permettere sempre la risalita del novellame dal mare verso la laguna. Principalmente viene usato per la cattura delle anguille (quando attratte dall’acqua salata che entra dai canali nelle valli, cercano di guadagnare il mare per la riproduzione dopo il periodo di crescita ed ingrasso in valle) anche se in camere separate vi restano imprigionati altre specie di pesce quali i cefali e spigole.

Questo metodo di pesca sfrutta i movimenti migratori di massa delle specie che si riproducono in mare e maturano nelle acque interne: in primavera anguille, cefali, spigole e orate entrano in valle allo stadio di novellame, mentre in autunno gli adulti sessualmente maturi sono richiamati al mare dove si riprodurranno. La pesca avviene, quindi, in autunno durante la migrazione riproduttiva. A febbraio, si aprono le chiaviche per effettuare il ricambio dell’acqua salata delle valli e viene fatta la semina del pesce, in quanto l’entrata naturale del novellame dal mare è scarsa. In marzo vengono seminati gli individui giovani di anguille (Anguilla anguilla), delle diverse specie di cefali (Mugil cephalus, Chelon labrosus, Liza sp.), di orate (Sparus aurata) e di spigole (Dicentrarchus labrax). Nel lavoriero particolari incannicciate (grisole), infisse nel fondo lagunare e sostenute da un’intelaiatura di pali e pertiche, delimitano un perimetro cuneiforme nel quale una serie di bacini triangolari, come punte di freccia, comunicanti fra loro, consentono la cattura differenziata del pesce.

Nel corso del tempo, dal lavoriero primitivo di canna si è passati a quello moderno in cemento e metallo, più facile e rapido da costruir.

(1).png)

Lavoriero

Trappole fisse: mugginara e saltarello

La «mugginara» è una rete a trappola con cui si pratica una pesca a vista: si tratta di una sorta di tonnarella dove una rete viene calata tra la costa e due barche ancorate a formare una camera, regolata di giorno in giorno, a seconda dell’intensità della corrente da cavi che partono da terra e dai natanti.

La mugginara porta sulla parte superiore, al di sopra dei sugheri, una pezza supplementare di rete disposta parallelamente al pelo dell'acqua.

Schema di Mugginara

Questa rete viene utilizzata per la cattura di cefali in acque lagunari e viene utilizzata spaventando i pesci colpendo l'acqua con bastoni, i cefali, molto agili, saltano fuor d'acqua per scavalcare la rete e restano ammagliati nella pezza orizzontale. Viene chiamata per questo motivo anche rete a battere. Durante il periodo di funzionamento della mugginara, è vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di 100 metri dalla mugginara stessa.

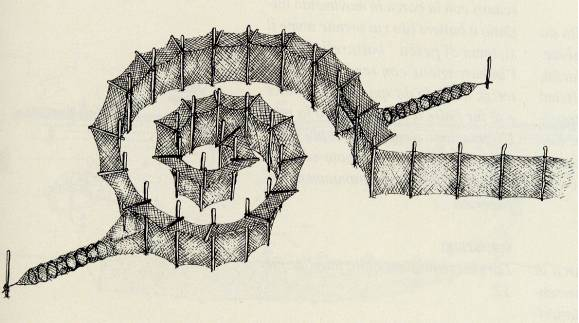

- Saltarello

E' una trappola particolare destinata soprattutto alla cattura dei cefali. È costituita da pezzi di rete chiamate “braccia”, assemblate su pali infissi nel fondale, sistemati in modo da fare assumere al saltarello una forma a spirale detta “corte”, che impedisce al pesce di retrocedere una volta entrato.

Lungo tutto il perimetro, in superficie, è posto un tremaglio in senso orizzontale detto “incannata” e sul fondo vengono posizionati alcuni cogolli.

L'incannata serve per catturare i pesci che tentano la fuga saltando, mentre i cogolli per catturarne altri che preferiscono tentare la via di fuga dal basso.

Trappole mobili: bertovello

Il bertovello è una nassa fatta di rete fissata a cerchi di plastica.

E' costituito da camere a forma di “cono” l'uno dentro l'altro, che consentono al pesce di muoversi solo verso l'interno intrappolandolo. Quando non è in pesca può essere chiusa a fisarmonica occupando pochissimo spazio a bordo.

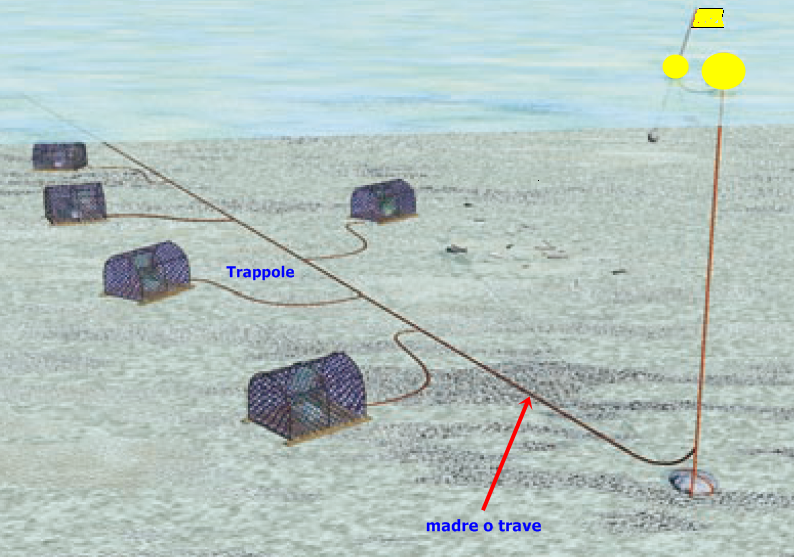

In genere i bertovelli vengono immersi in serie.

(1).png)

Bertovello

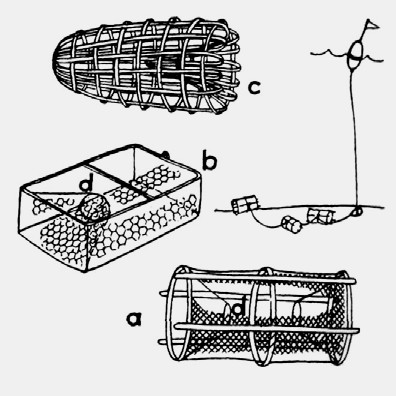

Trappole mobili: nasse

Attrezzo tipico della pesca artigianale, costruito con materiali diversi (vimini, giunco, legno, ferro e plastica). Sono in pratica delle gabbie nelle quali le prede potenziali vengono incoraggiate con esche ad entrare e dalle quali non sono più in grado di uscire.

Le Nasse sono attrezzi “passivi” dove la cattura avviene per intrappolamento del pesce in una parte dell’attrezzo da cui gli è praticamente impossibile sfuggire. L’incanalamento del pesce verso questo punto si ottiene in genere per mezzo di esche poste al suo interno. Vengono usate per la cattura di una varietà enorme di specie che vanno dai pesci ai crostacei e ai molluschi. Normalmente vengono ancorate al fondo marino per mezzo di pesi e segnalate in superficie con corpi galleggianti per facilitarne l’avvistamento ed il successivo recupero.

Le dimensioni non sono elevate e a volte vengono calate in mare non ad una ad una, ma legate insieme a distanza fissa, ad una corda chiamata “madre” o “trave”.

Sistema da posta (nasse)

Approfondimenti:

Questo attrezzo è utilizzato soprattutto dalla piccola pesca, ne esistono tipi diversi con diverse forme legate alla costruzione che fino a qualche tempo fà era di tipo artigianale. A seconda delle diverse marinerie e delle regioni italiane potevano essere di legno armate con una rete di metallo o di vimini intrecciato. Fino a pochi anni fa soprattutto in Adriatico, venivano utilizzate nasse a forma di parallelepipedo, all'interno delle quali venivano posti dei rametti di alloro per la cattura delle seppie. Questo tipo di pesca viene effettuata quando le seppie si avvicinano alla costa durante il periodo riproduttivo; i ramoscelli di alloro, servono per attirare la seppia che li utilizza come substrato per deporre le uova. Oggi queste nasse sono state sostituite ormai del tutto dai “bertovelli”. Altre specie catturabili sono saraghi, anguille, gronchi, cefalopodi (seppie, polpi), crostacei (granchi, aragoste e gamberi).

Un altro tipo di nassa è il “cestino”. Il cestino è una piccola nassa a forma di tronco di cono che serve per la cattura dei lumachini ed altri gasteropodi; il cestino è rivestito da una rete a maglie piccole con l'apertura nella parte superiore. Come esca in genere viene usato del pesce morto poco pregiato. I lumachini attratti dall'esca salgono facilmente lungo le pareti esterne, ma una volta entrati, non sono più in grado di risalire in senso inverso.

La nassa è una sorta di cesta usata per la pesca. Può essere a rete (nassa a rete) (a), a grata (nassa metallica) (b) o a intreccio (nassa a canestro) (c). L’apertura si stringe verso l’interno a forma d’imbuto (d) e fa sì che l’organismo oggetto di pesca, una volta entrato, non possa più uscirne. Viene calata sui fondi più diversi e segnalata in superficie con galleggianti.

Nasse (tipologie)

Le nasse sono utilizzate per la cattura delle seppie durante il periodo riproduttivo, i cogolli, o bertovelli, vengono impiegati per la pesca delle anguille, dei crostacei, delle seppie e di piccoli pesci.

Tra gli altri attrezzi da posta, si assiste ad un recupero del mestiere delle nasse, che alcuni autori indicano come un’arte caduta progressivamente in disuso dalla fine dell’ultima guerra, ma comunque praticata da medie e piccole imbarcazioni.

Tra le specie catturate con le nasse, quelle che più pesano sul ricavo totale sono polpi, seppie, pannocchie e gamberi rossi.

Una realtà produttiva importante nell’Alto e Medio Adriatico, con una particolare diffusione in Emilia Romagna, è infine la pesca con i cestelli per lumachini, questi ultimi considerati a ragione una importante risorsa locale. Praticata da piccole imbarcazioni dotate di motore fuoribordo, questa tecnica è utilizzata da alcune migliaia di operatori soprattutto nei mesi invernali.

Nelle stagioni primaverile ed estiva è invece più frequente la pesca con i cogolli, essenzialmente mirata alla cattura di seppie.

Disciplina sistema trappole

La normativa relativa alle Trappole in generale si basa, a livello Compartimentale, sul DM 14/9/99 della “Piccola pesca” che prevede piani di gestione degli specchi acquei e delle risorse, ma anche sulle “Ordinanze” locali emesse dalle singole Capitanerie di Porto relative ad attrezzi specifici e a determinate specie.

Le unità da pesca che attuano tale tipo di pesca fanno parte in genere della piccola pesca o pesca artigianale e quindi le dimensioni devono essere LFT inferiore a 12 e comunque di TSL inferiore a 10.

La distanza minima dalla costa non è soggetto a normativa (come per la piccola pesca) ma viene stabilita con Ordinanze delle locali Capitanerie di Porto.

- La pesca dell’aragosta e dell’astice, con qualunque sistema, è vietata da gennaio ad aprile, mentre per le seppie la pesca con attrezzi fissi è disciplinata dal Capo del compartimento marittimo.

- Anche la pesca della “lumachina” di mare è disciplinata a livello locale come periodo e quantitativi massimi pescabili al giorno.

- Trappole per la pesca dei crostacei di profondità: è vietato detenere a bordo o calare più di 250 trappole per peschereccio.

(1).png)