Disciplina speciale dei sistemi di pesca

I «sistemi di pesca» normalmente impiegati in Italia sono regolamentati da una fonte legislativa specifica finalizzata, principalmente, alla tutela ambientale ed alla salvaguardia delle risorse ittiche.

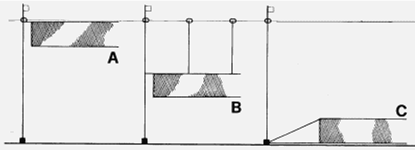

L’attività di pesca viene esercitata utilizzando un peschereccio e una particolare attrezzatura che può:

- venire trainata dalla nave, a contatto o a una certa distanza dal fondo marino;

- essere utilizzata per circondare un banco di pesce;

- o, infine, venire posizionata in una zona di mare per un certo tempo e successivamente ritirata assieme al pesce da essa catturato.

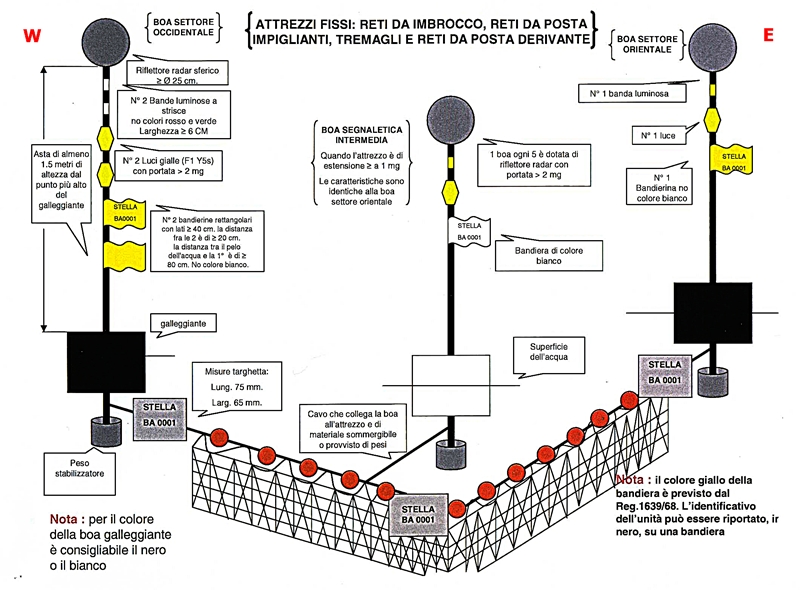

- Alcuni sistemi sono "a numero chiuso" e sono disciplinati da apposita normativa:

- la draga idraulica

- la rete a circuizione per i tonni

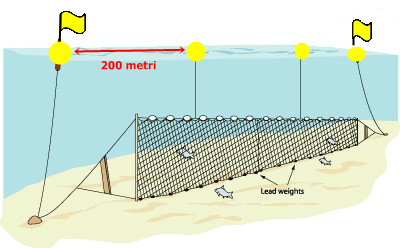

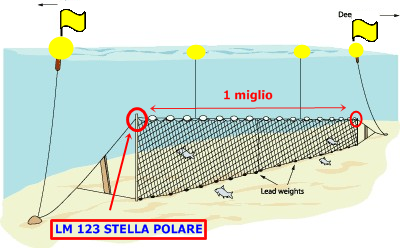

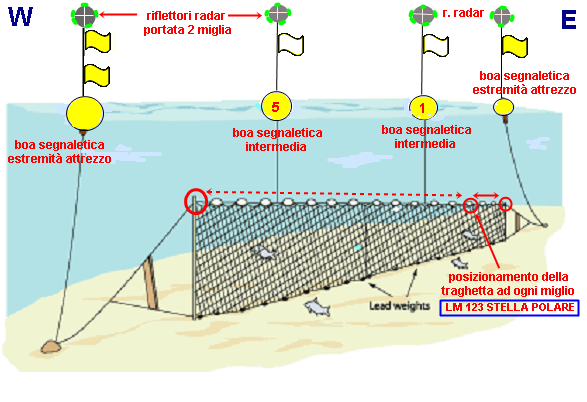

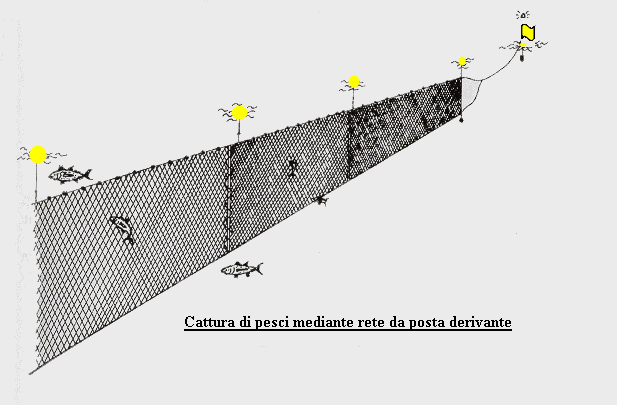

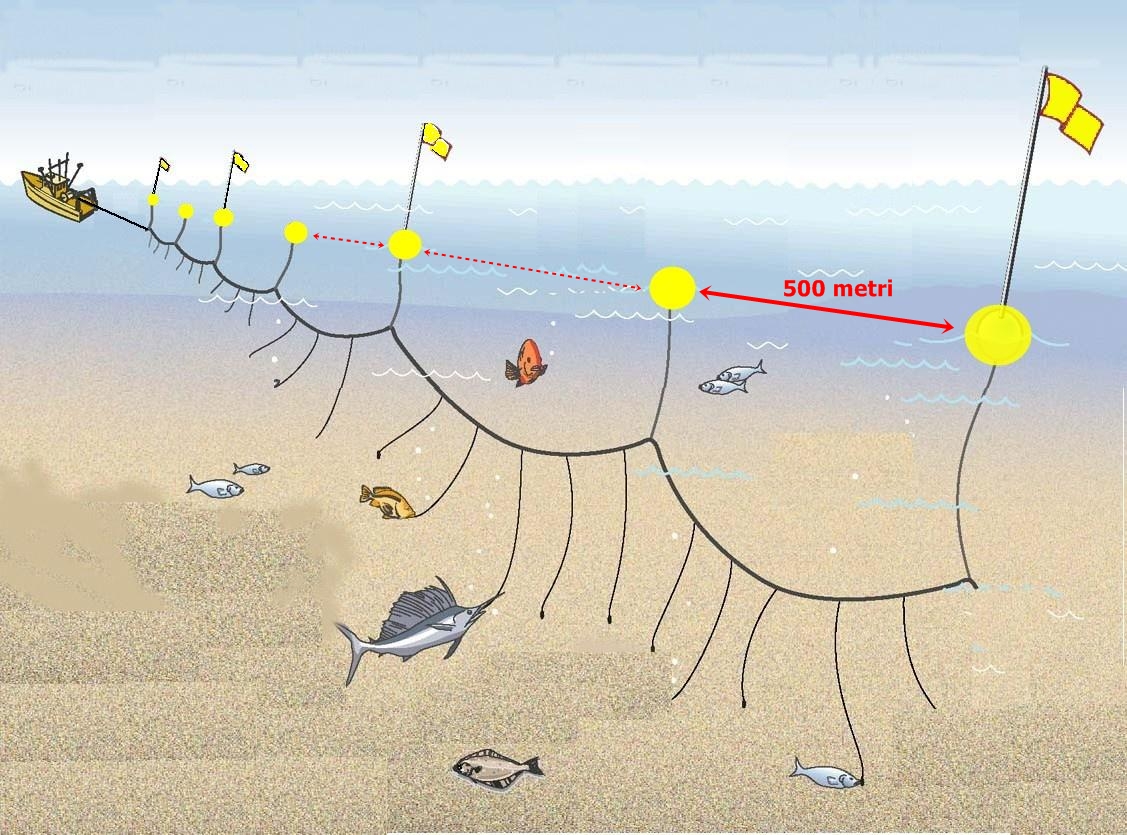

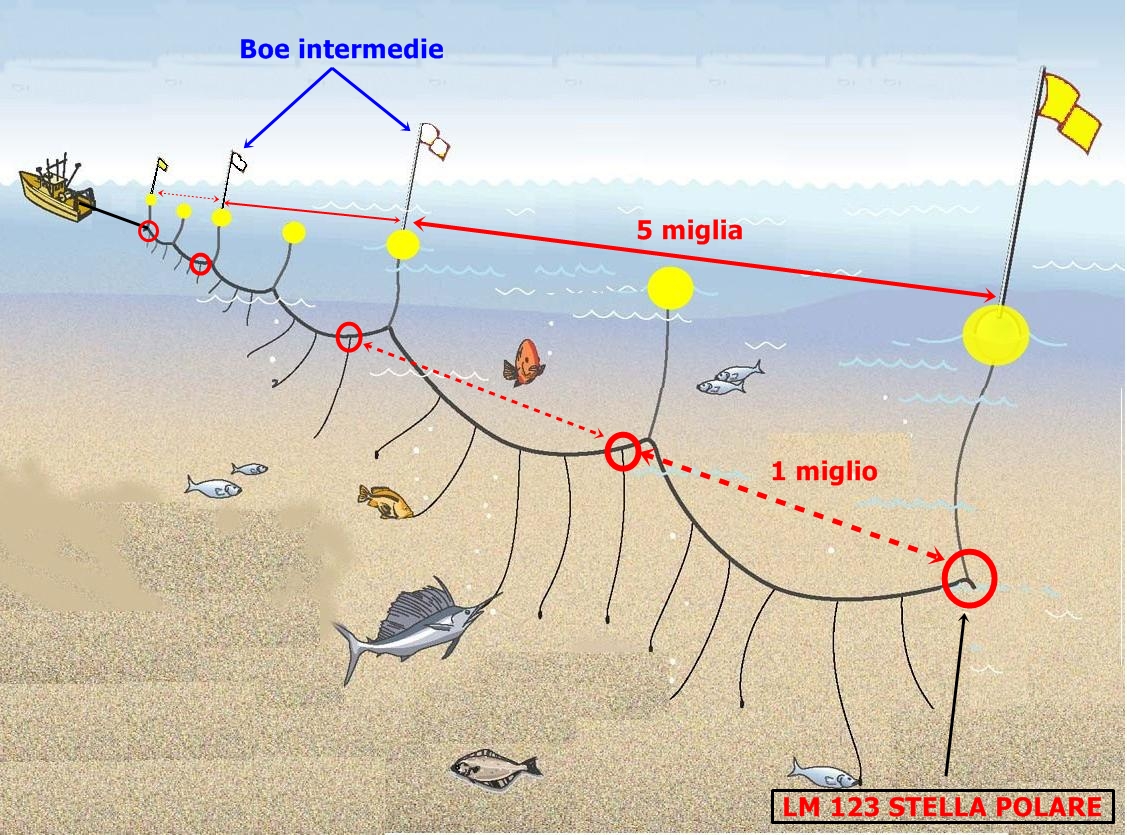

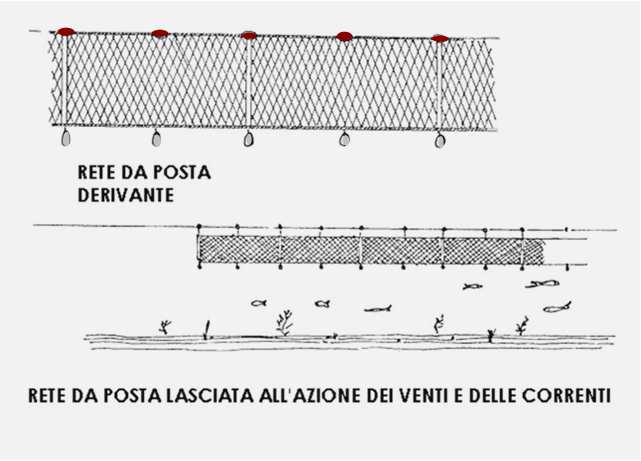

- la rete da posta derivante

- il rastrello da natante

-

il palangaro per i tonni

Ogni unità da pesca, in relazione al tipo di pesca a cui è autorizzata, può esercitare l’attività in un compartimento (draga idraulica), nel compartimento di iscrizione e nei due ad esso contigui (pesca costiera locale) o in tutti i compartimenti marittimi (costiera ravvicinata).

- I principali metodi di pesca sono raggruppati nello schema che segue:

Sistemi di pesca professionali

(art.11 del D.M. 26.07.1995)

| Sistema a Circuizione: | Cianciolo per pesce azzurro, cianciolo per pesce bianco, Lampara, Tonnara volante, circuizione senza chiusura |

| Sistema Sciabica: | Sciabica da natante (danese), Sciabica da spiaggia |

| Sistema Strascico: | Strascico a divergenti, Strascico a bocca fissa, Traino pelagico a divergenti, Rapido, Sfogliara |

| Sistema Volante: | Traino pelagico a coppia, Agugliara |

| Sistema Traino per Molluschi: | Attrezzo di traino per molluschi, Ostreghero, Rampone per molluschi, Sfogliara per molluschi |

| Sistema Draga Idraulica: | Sostituisce quello denominato turbosoffiante: Vongolara, Cannellara, Fasolara |

| Sistema Rastrello da Natante: | Sostituisce la draga manuale: Draga da natante |

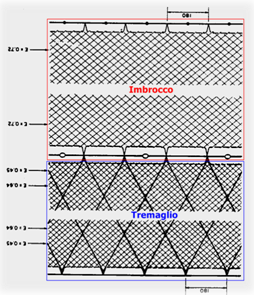

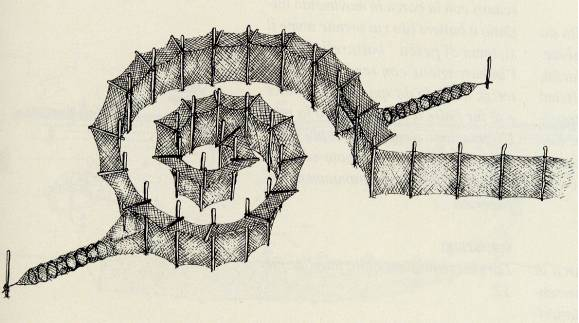

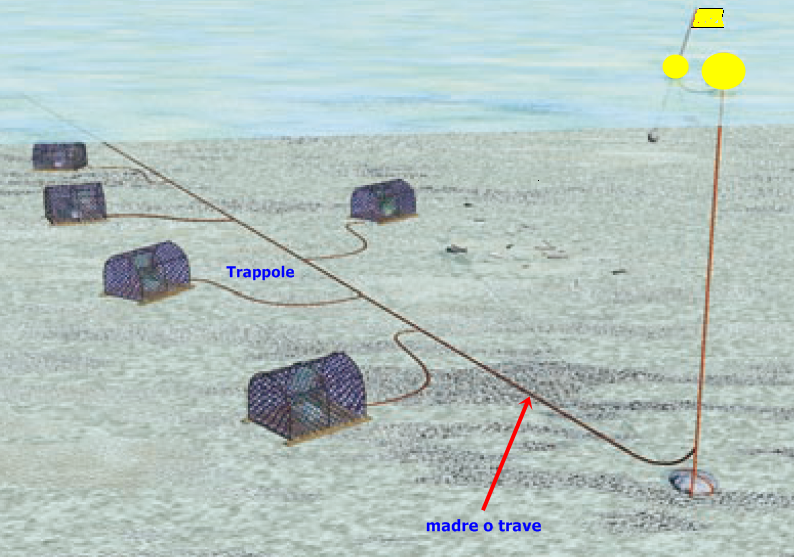

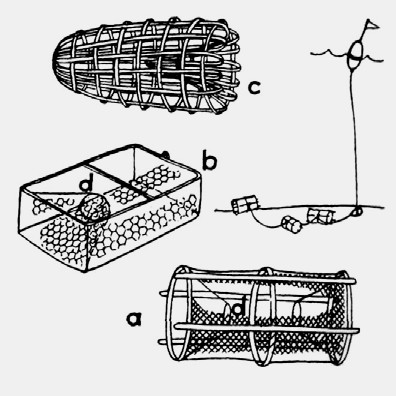

| Sistemi Attrezzi da Posta: | Imbrocco, tremaglio, nasse, cestelli, cogolli, bertovelli, rete circuitante, rete da posta fissa, rete da posta a circuizione |

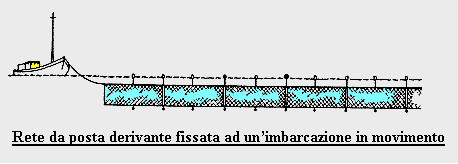

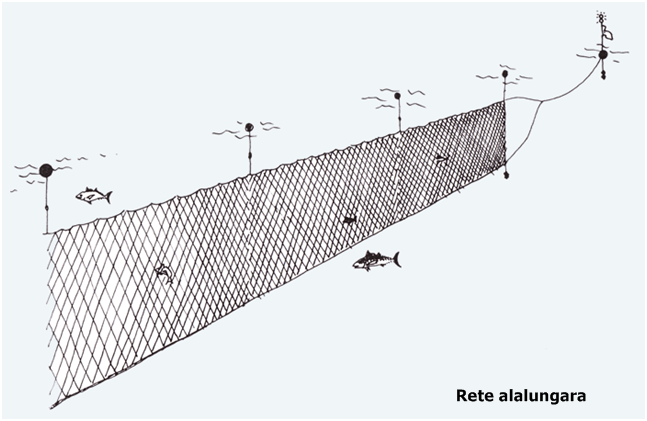

| Sistemi Reti da Posta derivanti: Sistemi Reti da Posta derivanti: | Spadara, Alalungara |

| Sistema Ferrettara: | Piccola derivante, menaide, sangusara, bisantonara, alacciara, bisara, bogara, sgomberara, occhiatara, e palamitara; |

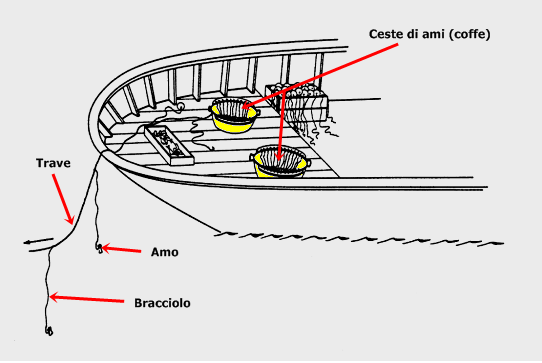

| Sistena Palangari: | Palangari fissi, Palangari derivatiPalangari fissi, Palangari derivati |

| Sistema Lenze: Sistema Lenze: | Lenze a mano, Lenze a canna, Lenze trainate |

| Sistema Arpione: Sistema Arpione: | Arpione, Fiocina, l’asta e specchio per ricci Rastrello per ricci |

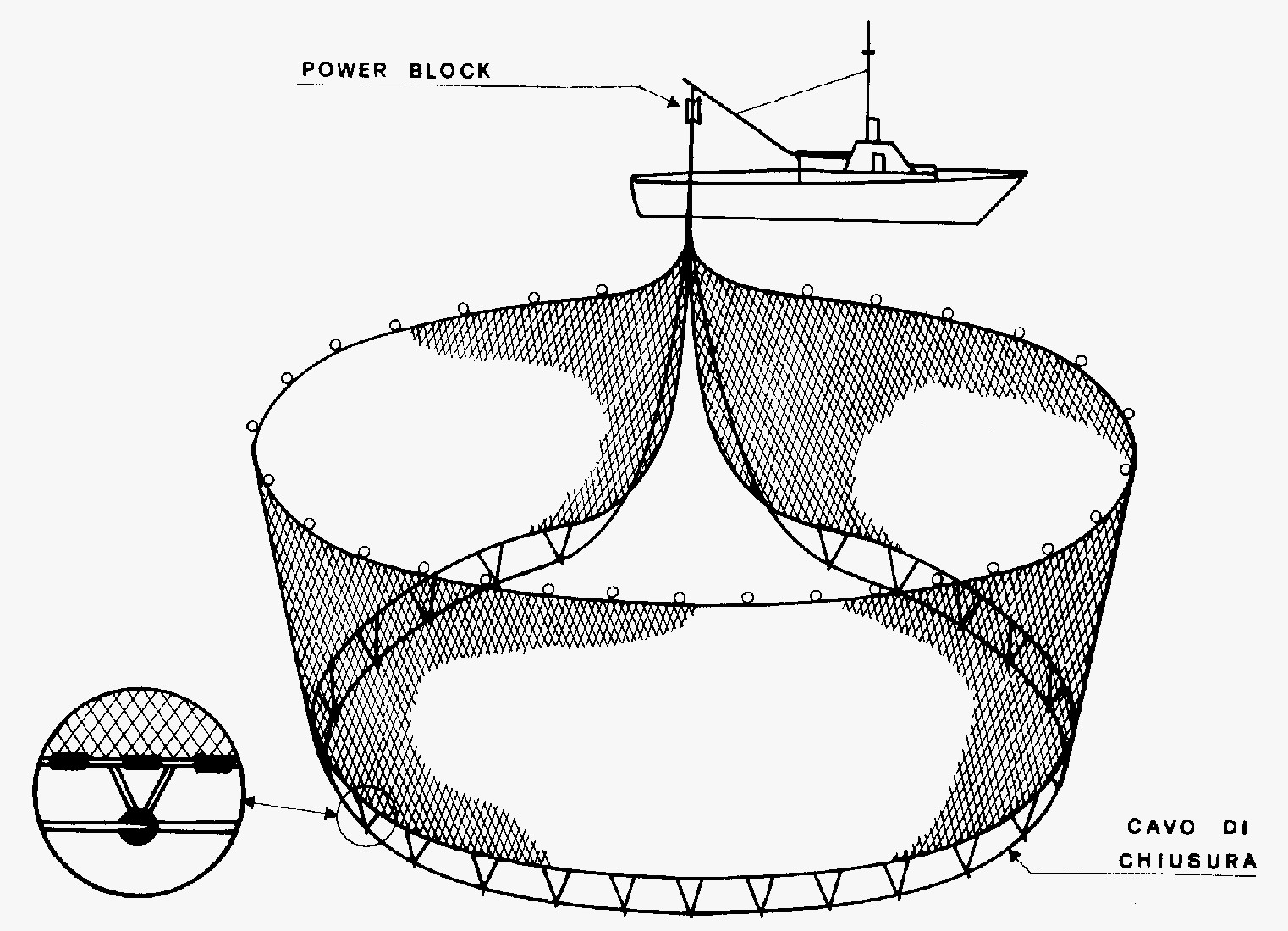

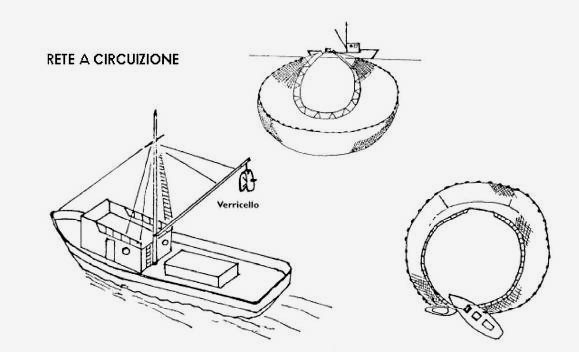

Sistema a circuizione

Le «reti a circuizione» sono quelle reti calate in mare al fine di recingere e catturare, con immediata azione di recupero, un branco di pesci localizzato o aggregato artificialmente. Le reti possono essere calate da una sola unità o da due: nel primo caso l'unità compie un cerchio, nel secondo, le due unità gemelle percorrono un semicerchio ciascuna.

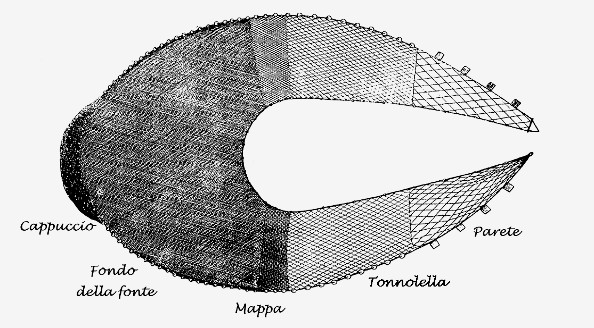

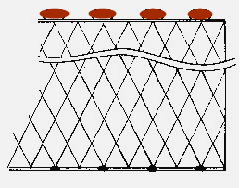

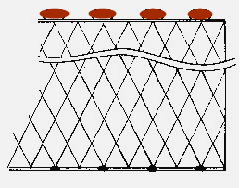

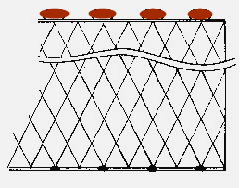

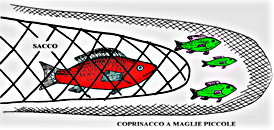

Le reti da circuizione distese in banchina o viste nel loro piano costruttivo si presentano come enormi lenzuoli rettangolari che possono essere formate o no da varie pezze, esse pure rettangolari, diverse per la dimensione di maglia o il titolo del filo con cui le pezze stesse sono costruite. La base superiore viene armata (unita) con una lima (cavo) munita di numerosi galleggianti per tenerla in superficie mentre la base inferiore, armata con una lima munita di piombi (cavo piombato o catena), mantiene la rete distesa nel senso verticale.

Su questa ultima lima sono sistemate, a intervalli regolari, delle bretelle (cavetti) che hanno, alla loro estremità, degli anelli in ferro. Attraverso questi anelli passa un cavo di acciaio grazie al quale si effettua la chiusura meccanica della rete. A fine cala, questo cavo viene recuperato per primo trasformando la rete in un sacco, dal quale il pesce non può più scappare.

- Le reti a circuizione possono essere:

-

“a chiusura”

- “senza chiusura”.

Appartengono alla prima categoria la maggioranza delle reti a circuizione utilizzate per la cattura di specie pelagiche piccole o grandi o specie demersali (cianciolo per acciughe e sarde, cianciolo per tonni, cianciolo per pesce bianco o costiero). Hanno la caratteristica fondamentale di avere la possibilità di essere chiuse in basso tramite un cavo che, passando attraverso grossi anelli di ferro collegati alla lima dei piombi, viene tirato meccanicamente.

Quelle senza chiusura sono presenti dove si opera manualmente la pesca con rete a circuizione, infatti non hanno la possibilità di essere chiuse dal fondo. Il rendimento di pesca in confronto a quelle con chiusura è ridotto. Le prede più frequenti sono rappresentate dal bianchetto, rossetto, ciccerello e pesce bianco in genere. Quest'ultimo tipo di attrezzo oggi è praticamente scomparso.

- In relazione alla loro costruzione ed impiego le reti da circuizione si suddividono in:

- Ciancioli

- Lampare

- Tonnare volanti

Approfondimenti:

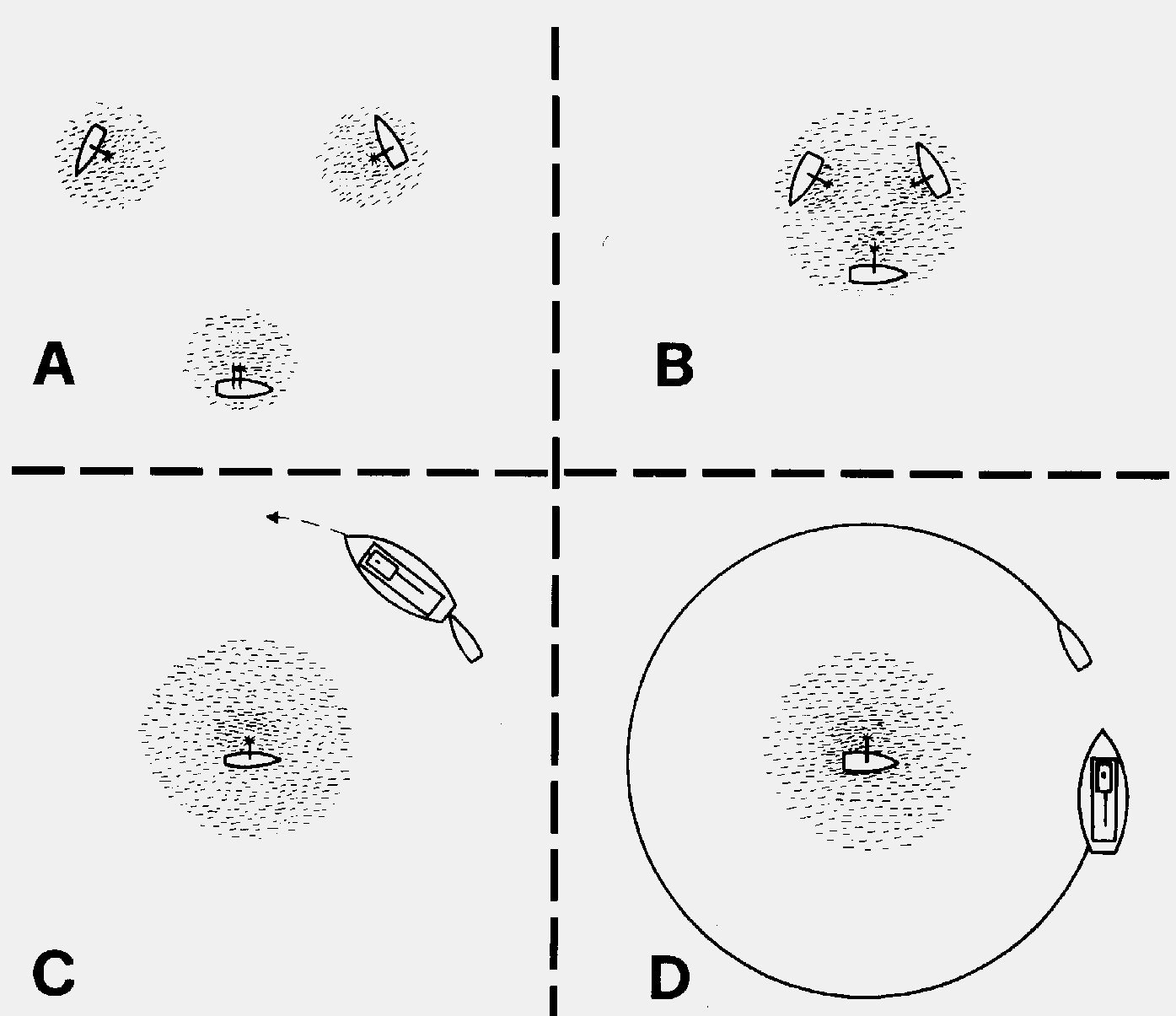

Questo tipo di pesca si effettua chiudendo le reti al fondo, mentre il galleggiamento della parte superiore è garantito dalla lima dei galleggianti. La lima dei piombi costituisce la zavorra che permette l’affondamento della rete stessa. Le reti da circuizione possono essere calate in mare da una o da due unità. Nel primo caso il motopesca percorre un cerchio completo per circondare il pesce. Una volta individuato il banco, la rete è calata e fissata ad un natante chiamato “stazza”, che rimane fermo. Il motopesca ha invece il compito di stendere completamente la rete, per poi chiudere il cerchio ricongiungendosi alla stazza. Nel secondo caso due unità simili della stessa potenza percorrono un semicerchio ciascuno

In relazione alla loro costruzione ed impiego, le reti da circuizione si suddividono in due categorie: reti da circuizione abbinate alla attrazione luminosa del pesce che sono usate per la cattura del pesce azzurro (acciughe e sarde) e reti da circuizione per la cattura di pesce di grossa taglia, tonni o più in generale sgombriformi.

Per la cattura di alici e sarde le reti sono chiamate dai pescatori “lampare”, “ciancioli” e “saccoleve”.

Per la cattura dei tonni e sgombri è nota come “tonnara volante”

Questa pesca pelagica è effettuata da unità di media grandezza da 20-120 tsl, con potenza motore superiore i 400 cavalli. Le dimensioni delle maglie variano lungo la rete: le maglie più piccole stanno al centro dove si forma il sacco.

Le reti a circuizione per la cattura del pesce azzurro sono abbinate da lungo tempo all’uso della luce quale artificio per agevolare la concentrazione del pesce. Tale pesca, detta a lampara, viene effettuata ovviamente solo di notte e in assenza di luna piena affinché la luce artificiale abbia un effetto maggiore su questi pesci che, in queste ore, si avvicinano alla superficie. In passato, queste lampade funzionavano a gas o a petrolio ma attualmente sono elettriche e vengono alimentate da un generatore montato direttamente sulle barche.

Cianciolo

Si chiama «cianciolo» la rete da circuizione a chiusura meccanica. I ciancioli per i piccoli pelagici sono confezionati con maglie colorate, generalmente marrone scuro, di piccole dimensioni (apertura non inferiore ai 14 mm) e filato piuttosto sottile; i galleggianti sono numerosi e di piccole dimensioni, la lima dei piombi è munita di bretelle ed anelli di ferro.

Le unità che effettuano questo tipo di pesca hanno la poppa libera da sovrastrutture e il verricello principale posto in parallelo con la chiglia.

Circuizione a chiusura meccanizzata (Cianciolo)

Si presenta come un enorme rete rettangolare di dimensioni non inferiori agli 800 metri di lunghezza e 120 metri di altezza (tranne per le tonnare volanti) E' una rete a circuizione che viene impiegata per la pesca di pesci pelagici, per la cattura del pesce azzurro, principalmente acciughe, sardine e sgombri. Nella pesca con il cianciolo vengono impiegate spesso delle fonti luminose che servono ad attirare il pesce sotto le unità da pesca.

Questo tipo di pesca viene fatto essenzialmente in Tirreno, Adriatico e dai motopescherecci siciliani.

Dato che in Italia questa pesca si effettua solo di notte, è possibile vedere, a bordo della barca grande, dei battellini più piccoli con le luci per la concentrazione artificiale dei pesci.

La luce gioca un ruolo molto importante nella attrazione dei piccoli pelagici, poiché l'aggregazione "a banco" è una forma di difesa visiva contro i predatori Una volta che la barca ha raggiunto il luogo di pesca, di solito a notte inoltrata, si calano in mare due o tre battellini, ad una certa distanza l'uno dall'altro.

Sui battellini vengono accese le luci per aggregare il pesce, e quando questo si è accumulato in quantità sufficiente, i marinai a guardia delle luci, remando l'un verso l'altro, riuniscono i battellini in un unico punto.

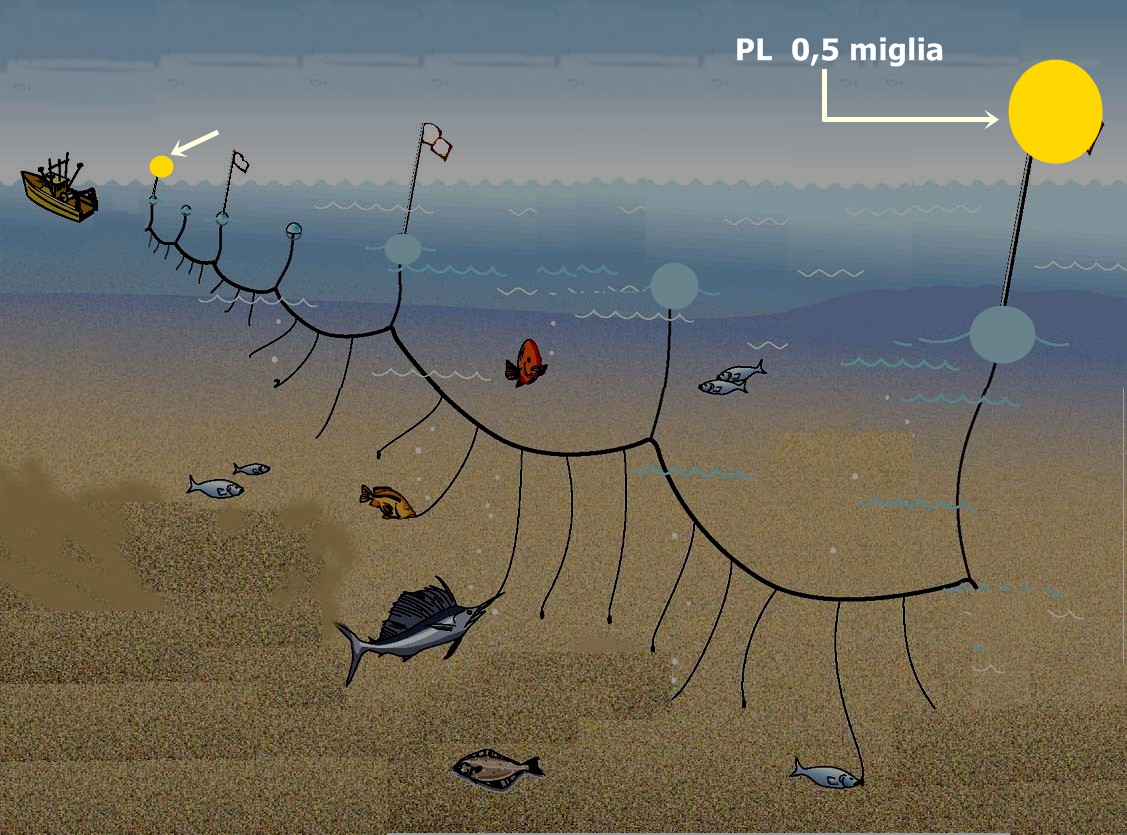

Nella figura vengono schematizzate le fasi della pesca

a circuizione

Successivamente si lasciano accese le luci di un solo battellino, per mantenere il pesce in aggregazione, mentre un altro si porta ad una distanza da esso pari al raggio del cerchio che il Comandante deve effettuare per circondare il pesce aggregato. Il Comandante dirige la barca su quest'ultimo battellino, gli consegna un capo della rete, detto "stazza", e cala la rete in mare, in cerchio. Alla fine della cala si ritroverà nuovamente sul punto di partenza e riprenderà la "stazza" del battellino, iniziando la chiusura del cianciolo. A questo punto il battellino che si trova al centro del cerchio con il pesce aggregato, spegnerà le luci e remando si dirigerà all'esterno della rete. Il pesce catturato verrà portato a bordo con grosse volighe o ittiopompe, e stivato in recipienti pieni di acqua ghiacciata (baie) prima di essere cernito e incassettato.

-

Cianciolo (peculiarità):

-

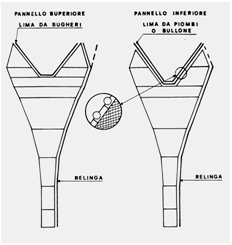

Rete a circuizione a chiusura meccanica formata da enormi pannelli rettangolari (lunghezza ≤ 800 metri e altezza ≤ 120) dotati di lima da sugheri e lima da piombi munita di bretelle ed anelli di ferro.

-

caratteristica principale: prevalenza dei galleggianti sui piombi: la lima dei sugheri rimane sempre in superficie.

-

le dimensioni delle maglie, di colore marrone scuro, variano lungo la rete (≥14 mm.): le maglie più piccole stanno al centro dove si forma il sacco

-

opera su banchi di pesce formati artificialmente, mediante attrazione luminosa.

-

specie bersaglio: pesci pelagici, pesce azzurro (principalmente acciughe, sardine e sgombri).

Lampara

Sono chiamate «lampare» le reti da circuizione la cui chiusura non è meccanica, ma a rovesciamento, cioè la raccolta del pesce si ottiene issando a bordo la lima dei piombi, in modo da portare la parte centrale del panno rettangolare, che subisce un rovesciamento, nella posizione opposta alla superficie del mare.

La rete, come confezione, non si discosta molto dal cianciolo, ma a differenza di questo non ha le bretelle con gli anelli.

Le catture non sono paragonabili in termini di rendimento con le reti a circuizione a chiusura meccanizzata (cianciolo) in quanto le reti sono molto più piccole.

Questo sistema di pesca, molto in voga negli anni '50 e '60, oggi è pressoché in disuso e trova qualche applicazione con unità di dimensioni ridotte.

-

Lampara (peculiarità):

-

Rete a circuizione senza chiusura (a rovesciamento) formata da pannelli rettangolari (lunghezza ≤ 800 metri e altezza ≤ 120) dotati di lima da sugheri e lima da piombi senza bretelle ed anelli di ferro.

-

caratteristica principale: prevalenza dei galleggianti sui piombi: la lima dei sugheri rimane sempre in superficie.

-

le dimensioni delle maglie, di colore marrone scuro, variano lungo la rete (≥14 mm.): le maglie più piccole stanno al centro dove si forma il sacco

-

specie bersaglio: pesci pelagici, pesce azzurro (principalmente acciughe, sardine e sgombri).

Tonnara volante

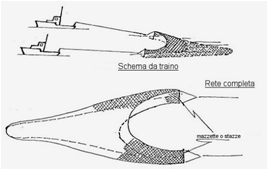

La «tonnara volante» si identifica con i ciancioli adibiti alla cattura dei grossi pelagici, tonni e affini. Sia le reti che le unità sono facilmente riconoscibili per le dimensioni più grandi rispetto a quelle normalmente usate per i Ciancioli, per la cattura di sardine e acciughe: questo tipo di pesca può utilizzare motopescherecci di grosse dimensioni se lavorano singolarmente, oppure di dimensioni medie quando lavorano in coppia. Presenza sul motopesca del “power block” (bozzello salparete).

Power bloc” (bozzello salparete)

La rete può raggiungere i 2000 m di lunghezza e 400 m di altezza e ha maglie di 70-120 mm di lato. Lo spessore del filato è di circa 4 mm e generalmente di colore nero.

I galleggianti sono molto più grandi ed il volume complessivo di tutta la rete, generalmente copre tutta la coperta di bordo, con un peso che, mediamente, non supera le 50 t.

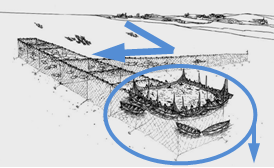

Il mestiere della circuizione permette la cattura di banchi di pesce molto numerosi; il metodo di pesca comporta che la rete sia calata in modo da circondare completamente il pesce in mare ed impedirne, di fatto, la fuga.

Le reti sono formate da varie pezze di forma rettangolare che presentano maglie e filo di dimensioni diverse.

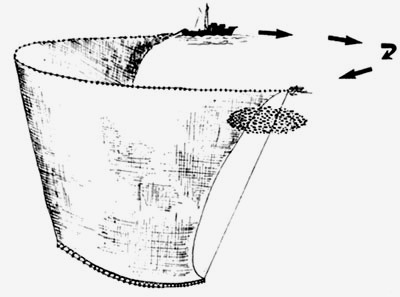

La pesca si effettua chiudendo le reti al fondo, mentre il galleggiamento della parte superiore è al solito garantito dalla lima dei galleggianti. La parte sommersa della rete presenta un cavo di chiusura presso la lima dei piombi, che costituisce, appunto la zavorra che permette l’affondamento della rete stessa. La chiusura del cavo fa assumere alla rete la forma di un sacco in cui il pesce resta imprigionato. Le reti a circuizione possono essere calate in mare da una o due barche.

L'individuazione dei tonni viene fatta a vista grazie al "coffista" (il marinaio che sta di vedetta sulla coffa), ma anche grazie agli aeroplani che guidano i motopesca (l'utilizzo dell'aeroplano è consentito solo in alcuni mesi dell'anno).

Tonnara volante

(Rete in fase di accerchiamento)

Nel primo caso l’unità percorre un cerchio completo per circondare il banco di pesce. Una volta individuato il banco, la rete è calata e fissata ad un natante chiamato «stazza», che rimane fermo. Il motopesca ha invece il compito di stendere completamente la rete, superando i tonni in velocità, per poi chiudere il cerchio ricongiungendosi alla "stazza".

Nel secondo caso, le due barche percorrono un semicerchio ciascuno. Questa pesca è effettuata da imbarcazioni superiori le 200 tsl.

-

Tonnara volante (peculiarità):

- reti a circuizione per tonni e sgombriformi

- la rete, di grande dimensione (lunghezza fino a 2000 metri ed altezza anche di 400 metri), è formata di varie pezze rettangolari con maglie di colore nero, di dimensioni 70 - 120 mm. di lato

- i galleggianti sono molto più grandi ed il volume della rete copre tutta la coperta di bordo, con un peso che, mediamente, non supera le 50 t.

- questo tipo di pesca può utilizzare motopescherecci di grosse dimensioni se lavorano singolarmente, oppure di dimensioni medie quando lavorano in coppia.

- la parte sommersa della rete presenta un cavo di chiusura presso la lima dei piombi, che costituisce la zavorra che permette l’affondamento della rete stessa. La chiusura del cavo fa assumere alla rete la forma di un sacco

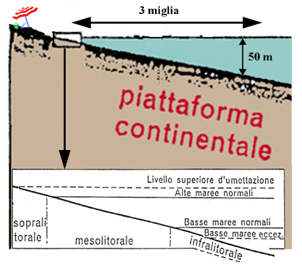

Disciplina della pesca con reti a circuizione

- D.P.R. 1639/68:

E’ vietato l’uso di ciancioli (reti a circuizione a chiusura meccanizzata) entro una distanza di 3 miglia dalla costa o all’interno dell’isobata di 50 m (quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa).

E’ vietato l’uso di fonti luminose ad una distanza dalla costa inferiore ai 300 metri e nelle zone di mare entro le 3 miglia in cui la profondità sia inferiore ai 30 metri. Il Capo del compartimento, al fine della tutela delle risorse biologiche del mare, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può stabilire ogni altra disposizione circa la località di esercizio, i periodi di tempo e i tipi degli strumenti pescherecci per la pesca con fonti luminose nelle acque del compartimento.

La tonnara volante può raggiungere 2000 metri di lunghezza e 400 di altezza.

- Reg. (CE) 1967/06:

E’ comunque vietato l’uso di ciancioli ad una profondità inferiore al 70% dell’altezza totale dei ciancioli stessi.

E’ vietata la pesca con ciancioli sulle praterie di Posidonia (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine. In deroga l’uso di ciancioli la cui altezza totale e il cui comportamento nelle operazioni di pesca implicano che il cavo di chiusura, la lima da piombo o le corde da salpamaneto non tocchino le praterie può essere autorizzato nel quadro dei piani di gestione. L’apertura della Maglia della circuizione è fissata in 14 mm.

E’ consentito l’impiego di tutti i tipi di rete da circuizione per piccoli pelagici (ciancioli, lampare) di Lunghezza non superiore agli 800 metri e di Altezza non superiore a 120 metri (tranne per le tonnare volanti).

- Reg. (CE) 1559/07:

E’ vietata la pesca del tonno rosso dal 01/07 al 31/12

E’ vietato l’uso di aeromobili per la ricerca del tonno rosso

Sistema a sciabica

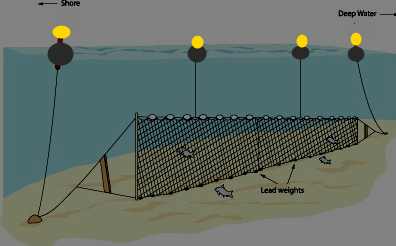

La «Sciabica» è un antichissimo tipo di rete da pesca usato in passato in tutte le marinerie. E' utilizzata in modo completamente manuale da un elevato numero di persone (una dozzina) o tramite verricello a unità ferma e ancorata.

Sono reti molto simili alle reti a circuizione con chiusura manuale. Generalmente vengono calate a bassa profondità e catturano gli organismi marini durante la fase di recupero. La sciabica può considerarsi un attrezzo “ibrido” in quanto viene calata a semicerchio (come una circuizione) e recuperata a traino.

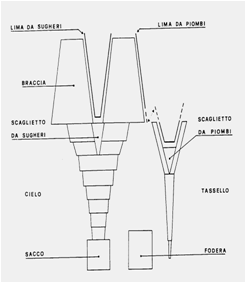

La sciabica è formata da varie pezze di rete di forma e dimensioni di maglie diverse. L’apertura verticale di bocca è assicurata dai galleggianti sulla lima dei sugheri e dai piombi sulla lima dei piombi: mentre l’apertura orizzontale è ottenuta con il particolare metodo di calo e di tiro.

La lima da piombi sta sempre in contatto con il fondo, per questo motivo segue la stessa normativa della rete a strascico.

Le dimensioni delle maglie variano lungo la rete: le più piccole sono al centro dove si forma il sacco. Le maglie sono grandi sulle braccia da cui si dipartono due lunghi cavi detti “calamenti” o “reste” (anche centinaia di metri) che servono per spaventare e aggregare il pesce verso la parte centrale della rete, e trainare la rete. Caratteristica principale dell’attrezzo: prevalenza dei piombi sui galleggianti (non si vedono i galleggianti in superficie); braccia molto lunghe (5-6 volte il corpo) e sacco molto corto (da essere un tutt’uno con il corpo della rete) Le sciabiche somigliano molto alle reti a strascico, ma si differenziano sostanzialmente da queste ultime per la lunghezza dei bracci, tant'è che in realtà il corpo si identifica con il sacco di raccolta.

- In relazione al loro impiego le sciabiche si suddividono in:

-

sciabiche da natante (danese)

- sciabiche da spiaggia

- In base alle specie bersaglio si distinguono in:

-

sciabica per bianchetto (novellame di sardina,sardina pilchardus);

-

sciabica per rossetto (aphia minuta);

-

sciabiche per novellame da semina;

-

sciabiche per pesce vario.

- Sciabiche (peculiarità):

-

questi attrezzi sono formati da varie pezze di rete di forma e dimensioni di maglie diverse, molto simili alle reti a circuizione.

-

caratteristica principale dell’attrezzo: prevalenza dei piombi sui galleggianti (non si vedono i galleggianti in superficie); la lima da piombi tocca il fondo, per questo motivo segue la normativa delle reti a strascico.

-

le dimensioni delle maglie variano lungo la rete: le più piccole sono al centro dove si forma il sacco. Le maglie sono grandi sulle braccia da cui si dipartono due lunghi cavi detti “calamenti” o “reste” che servono per aggregare il pesce e trainare la rete.

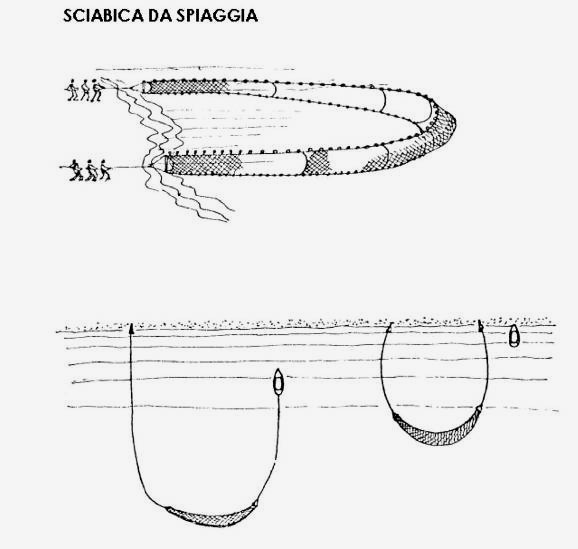

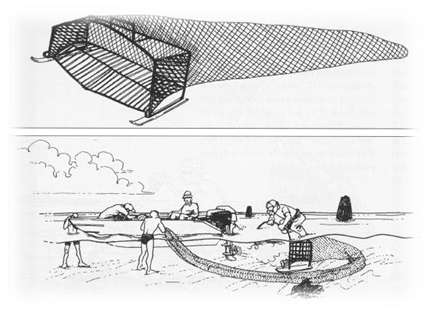

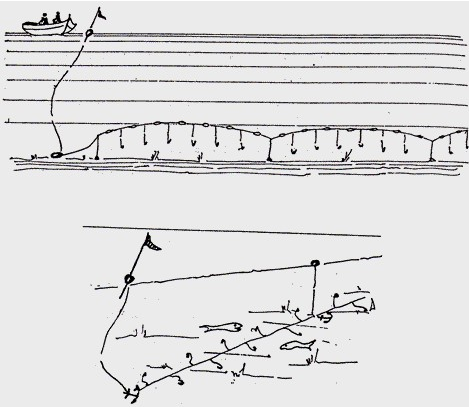

Sciabica da spiaggia

E’ il tipo più diffuso in Italia anche se in alcune località è rimasta solo come tradizione. Viene utilizzata nella pesca del novellame destinato all'allevamento (cefali, spigole, orate, ecc.) ed al consumo diretto: bianchetto (clupeiformi) e rossetto (Aphia minuta).

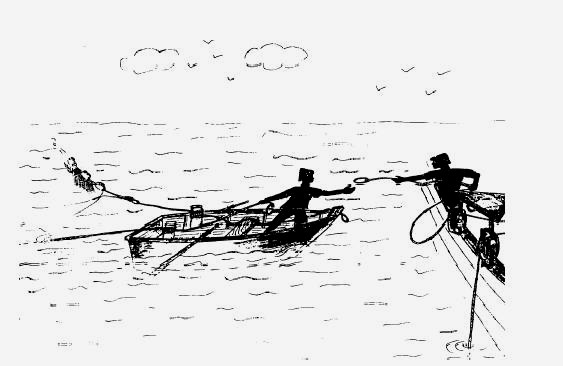

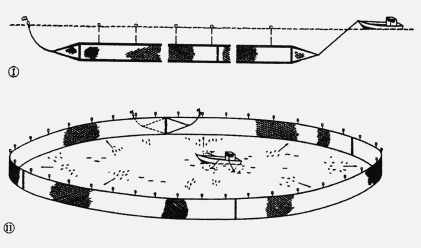

La rete viene calata a semicerchio utilizzando una unità a remi di piccole dimensioni. Un capo del "calamento" (cavo di collegamento tra i bracci della rete ed un punto del traino) viene lasciato sulla spiaggia mentre con la piccola unità, si cala in mare la rete a semicerchio attorno a pesce, e quindi si ritorna sulla riva portando con sè il capo dell'altro calamento.

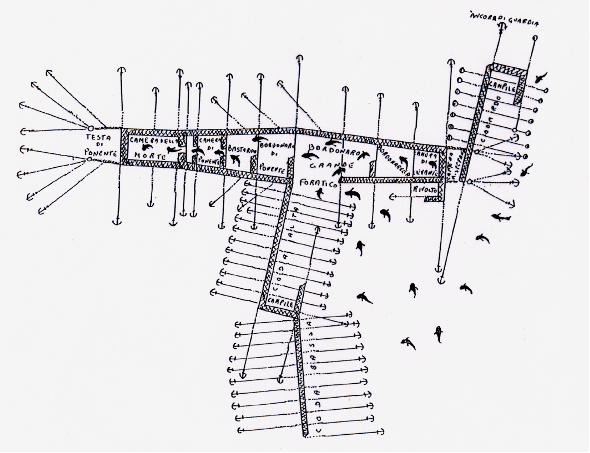

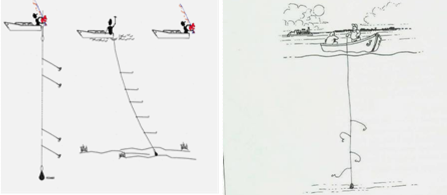

La figura descrive le varie fasi della cala e recupero della rete:

I calamenti tirati dalle due squadre convergono sulla spiaggia

Sulla spiaggia si formano “due squadre” di pescatori che, camminando a ritroso e in modo convergente tirano i due calamenti in modo che, quando la rete è nuovamente sulla spiaggia, risulti chiusa.

- Sciabica da spaggia (peculiarità):

-

questi attrezzi sono formati da varie pezze di rete di forma e dimensioni di maglie diverse, molto simili alle reti a circuizione.

-

caratteristica principale dell’attrezzo: prevalenza dei piombi sui galleggianti (non si vedono i galleggianti in superficie); la lima da piombi tocca il fondo, per questo motivo segue la normativa delle reti a strascico.

-

le dimensioni delle maglie variano lungo la rete: le più piccole sono al centro dove si forma il sacco. Le maglie sono grandi sulle braccia da cui si dipartono due lunghi cavi detti “calamenti” o “reste” che servono per aggregare il pesce e trainare la rete.

-

in alcune località è rimasta solo come tradizione

-

il tiro dalla spiaggia necessita di molte persone

-

i calamenti hanno lo scopo di spaventare il pesce e incanalarlo verso la parte centrale della rete

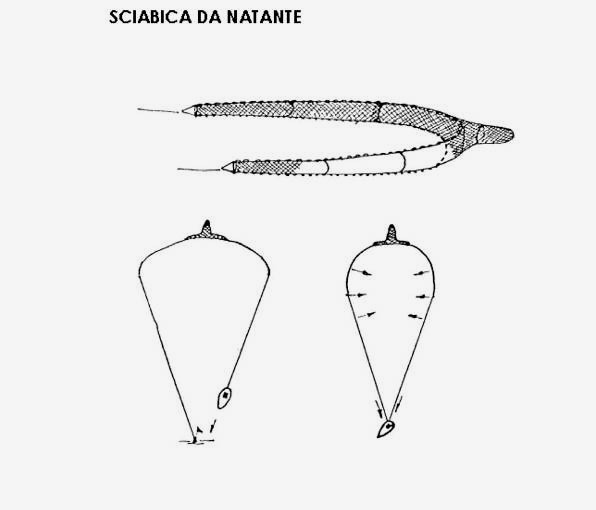

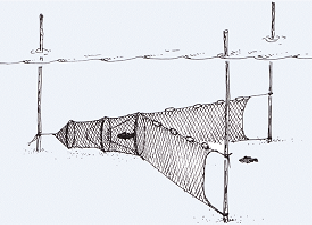

Sciabica da natante

La «sciabica da natante» ha origini danesi e risale a oltre un secolo fa. E’ poco diffusa in Italia e la si usa generalmente su quei fondali dove lo strascico, causa le asperità varie, è possibile solo per tratti brevi. Le maglie devono avere 40 mm di apertura. Deroghe possono essere concesse per la cattura di novellame

Dalla barca si getta in mare una “boa” con il capo di un calamento e si inizia a calare in mare la rete a semicerchio. Alla fine della cala si ritorna sulla “boa”. Tale operazione in origine del tutto manuale, oggi si avvale dell'aiuto di verricelli.

Questa fase assomiglia molto al sistema di pesca con lo strascico.

La figura descrive le fasi di pesca con questo sistema

Con la sciabica si pescano soprattutto latterini, triglie, sogliole, cefali, orate, rossetto e bianchetto ed alcuni cefalopodi, come polpi e seppie.

- Sciabica da spaggia (peculiarità):

- questi attrezzi sono formati da varie pezze di rete di forma e dimensioni di maglie diverse, molto simili alle reti a circuizione.

- caratteristica principale dell’attrezzo: prevalenza dei piombi sui galleggianti (non si vedono i galleggianti in superficie); la lima da piombi tocca il fondo, per questo motivo segue la normativa delle reti a strascico.

- le dimensioni delle maglie variano lungo la rete: le più piccole sono al centro dove si forma il sacco. Le maglie sono grandi sulle braccia da cui si dipartono due lunghi cavi detti “calamenti” o “reste” che servono per aggregare il pesce e trainare la rete.

- in alcune località è rimasta solo come tradizione.

- il tiro dalla spiaggia necessita di molte persone.

-

i calamenti hanno .,o scopo di spaventare il pesce e incanalarlo verso la parte centrale della rete.

Disciplina della pesca con sciabiche

- Reg. (CE) 1967/06:

Dal 1° luglio 2008, la sciabica è costituita da una pezza di rete a maglia quadrata da 40 mm. nel sacco o, su richiesta motivata da parte del proprietario del peschereccio, da una rete a maglia romboidale da 50 mm.

E’ vietato l’uso delle sciabiche entro le 3 miglia nautiche dalla costa o entro i 50 metri di profondità, se tale profondità è raggiunta a distanze inferiori ad eccezione delle deroghe concesse dal Regolamento.

- D.M. 28/12/81 e D.M. 07/08/96:

E’ consentito l’uso della sciabica per la cattura di “novellame da allevamento” purché tale pesca sia effettuata senza motore (recupero manuale).

La Lunghezza della lima da sugheri della sciabica deve essere inferiore ai 40 metri.

L’apertura della maglia deve essere uguale o superiore a 1 mm. (fino al 31/5/2010, ai sensi dell’art. 14 Reg. CE 1967/06).

- D.M. 28/08/96:

E’ consentito l’impiego di tutti i tipi di sciabica per la pesca del rossetto e del bianchetto.

E’ consentito l’uso di sciabiche, senza limiti di distanza dalla costa, con unità da pesca di stazza lorda non superiore a 10 t. e potenza apparato motore non superiore a 100 HP.

L’apertura della maglia dell’attrezzo deve essere uguale o superiore ai 5 mm. (fino al 31/5/2010 Reg. CE 1967/08):

E’ vietato in tale pesca l’uso di catene o denti.

Tale pesca è consentita dalle ore 04 alle 18 di ogni giorno.

-

D.M. 30/11/99:

Pesca di rossetto in Toscana: dimensioni delle unità – TSL ≤ 10, HP ≤ 150.

Apertura della maglia: ≥ 3 mm. (fino al 31/5/2010 art. 14 Reg. CE 1967/06)

- D.M. Annuali:

Pesca di rossetto e bianchetto: fino al 31/5/2010. I DM indicheranno annualmente le modalità, i tempi e le unità autorizzate.

E’ vietato l’uso delle sciabiche su prateria di Posidonia

Sistema a traino

Rientra in questo sistema, qualsiasi attrezzo da pesca, ad eccezione delle lenze trainate, trainato dalla forza motrice del peschereccio o tirato per mezzo di vericelli con il peschereccio all’ancora o in movimento a bassa velocità, incluse in particolare le reti trainate e le draghe

In particolare, fra questi attrezzi, le reti da traino oggi sono gli attrezzi più usati nel mondo a livello di pesca industriale. Questa predominanza è dovuta alla introduzione sui pescherecci, in quest'ultimo mezzo secolo, di motori sempre più potenti.

Le reti a traino sono “reti attive”, reti cioè che sono portate incontro al pesce che viene catturato per il loro progressivo avanzamento. Sono formate da molte pezze di rete diverse come dimensione del filo e dimensione di maglia. Le pezze di rete che compongono le rete da traino sono cucite tra loro in modo da formare durante il traino un tronco di cono o un tronco di piramide (corpo della rete).

Sulla parte terminale della rete, sul sacco, vi è un sistema di chiusura formato da una cimetta che permette facilmente di riaprire il sacco quando la saccata è issata a bordo.

Sulla base maggiore sono montate le braccia e le lime, o la struttura rigida nel caso di reti a bocca fissa.

- Tutte le reti al traino hanno in comune alcuni particolari come:

- i bracci,

- il corpo conico,

- il sacco di raccolta cilindrico,

- le pezze di rete trapezoidali,

- le lime d'ornamento dei galleggianti,

- i piombi o le catene.

Le reti al traino si differenziano fra loro perché, sia il sistema di confezione che l'attrezzatura variano in base alle specie che si vogliono catturare.

- Possiamo fare una prima distinzione fra:

- reti trainate sul fondo (sistema strascico)

- reti trainate a mezz’acqua (sistema volante)

► Le “reti trainate sul fondo” (o a strascico), vengono trainate facendole strisciare sul fondo marino con lo scopo di catturare le specie bentoniche, che sono tra quelle più pregiate dal punto di vista commerciale. Sono attrezzi attivi, perché trainati da pescherecci (un’unica unità per rete) ad una velocità tale da mantenerne aperta l’imboccatura. La tipica rete a strascico è la “tartana”. Ha forma conica ed è distinta in tre parti, i bracci, il corpo e il sacco, in cui si accumula il pesce.

- Le reti a «strascico» si suddividono in:

-

reti a strascico propriamente dette

-

reti a grande apertura verticale (relingate o francesi)

- reti a bocca fissa (rapidi centro-Nord adriatico)

► Le “reti trainate a mezz’acqua” (pelagiche o semipelagiche) vengono impiegate per la cattura delle specie pelagiche, come le acciughe, le sardine, e gli sgombri. La più comune è la “volante“, la quale viene trainata a mezz’acqua da due pescherecci (le volanti) dalle caratteristiche simili e viene utilizzata per la cattura del pesce azzurro. Regolando la lunghezza dei cavi di traino della rete è possibile variare la profondità alla quale si pesca.

-

Le reti «trainate a mezz’acqua» si suddividono in:

-

a coppia (con due unità);

-

monobarca (con una unità);,

- agugliara (praticamente scomparsa).

(2).png)

Sistema a strascico (D.M. 26/7/1995)

Lo «Strascico» è la pesca più praticata in Italia e nel Mondo per la cattura del pesce di fondo, quello più pregiato e più richiesto (triglie, naselli, cernie, pagelli, saraghi, sogliole, rane pescatrici, razze, palombi, scampi, gamberi rossi, aragoste, pannocchie, moscardini, seppie e calamari).

Vi sono molti tipi di rete, praticamente uno per ogni paese in cui vi è una fiorente pesca. In Italia la rete a strascico più nota ed usata è la rete mediterranea o rete italiana (tartana).

(1).png)

Schema Sistema italiano (Tartana)

Le reti a strascico sono costituite da molte pezze di rete, con filo di diverse dimensioni e maglie di varia apertura. I pescatori italiani preferiscono operare con una unità; in questo caso, la bocca della rete viene tenuta aperta in senso orizzontale da due "divergenti", strutture in legno o in metallo che, grazie all'azione dell'acqua, tengono bene aperta la bocca della rete in senso orizzontale.

La rete è collegata all’unità per mezzo di "cavi d’acciaio" e "calamenti" fissati a loro volta a due "mazzette" (estremità della rete). Il sacco è tenuto aperto verso l’alto dalla lima dei sugheri e poggia sul fondo con la "lima dei piombi", a volte zavorrata con catene.

La rete può essere trainata da una o due unità. Il traino a coppia alla fine della II guerra mondiale è stato abbandonato poiché la propulsione meccanica consentiva ai divergenti di sviluppare dalle forze idrodinamiche tali da provocare l’apertura della bocca della rete.

La rete a strascico presenta diverse lunghezze nelle lime. Quella dei piombi è più lunga di quella dei sugheri per evitare che, quando questa muove il pesce dal fondo, esso non sfugga verso l’alto. Molto utilizzata nell’Adriatico per la pesca dei merluzzi, triglie, sogliole, scampi, gamberi, pannocchie, rospi, seppie e calamari. Esiste anche lo strascico a coppia. La pesca a strascico può essere effettuata con diversi tipi di attrezzi che, tra l'altro, variano in relazione alle tradizioni e al bagaglio culturale locale e regionale.

- Comprende:

-

strascico a divergenti

- traino pelagico a divergenti

-

strascico a bocca fissa

-

rapido

- sfogliara

Strascico a divergenti

Questo sistema di pesca è il più diffuso in Italia e le unità che lo usano sono facilmente riconoscibili perché a bordo hanno una serie di strutture ed apparecchiature proprie dello strascico, come il “verricello dei cavi d'acciaio”, “l'arco di potenza” e i “divergenti”.

.png)

Rete in assetto di pesca

Sezione, da sinistra: cavo di traino, divergente, braga, calamento, restone, catena, mazzetta, braccia

Nel Mediterraneo lo strascico a divergenti viene effettuato principalmente con due sistemi diversi:

-

Sistema italiano (Tartana);

- Sistema francese (Vigneron).

I due sistemi sono abbastanza diversi, in particolare per quanto attiene la confezione della rete e l'attrezzatura per il traino.

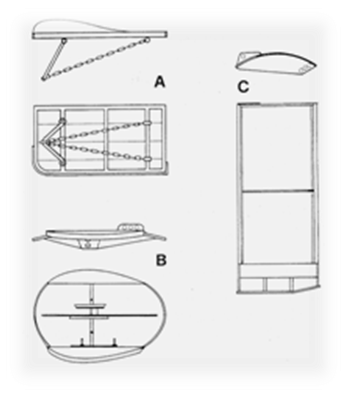

I “divergenti” sono componenti essenziali del traino perché assicurano l'apertura orizzontale di tutta l'attrezzatura.

Vari tipi di divergenti visti dall'alto e di lato:

A - Rettangolare piatto.

B - Ovale in ferro, tipo polivalente.

C - Pelagico in ferro, tipo Süberkrüb.

- Questi due sistemi hanno delle peculiarità intrinseche:

- nella rete “italiana” l'imbando del pannello inferiore garantisce un ottimo contatto con il fondo, ma contemporaneamente ne limita l'apertura verticale (1-1,5 metri);

- viceversa la rete “francese” ha uno scarso contatto con il fondo, ma un'apertura verticale maggiore (3-4 metri) ed in funzione di ciò anche l'attrezzatura del traino è diversa.

-

inoltre, la rete italiana, generalmente, è senza nodo, mentre quella francese è con nodo.

Schema dello strascico: sistemi italiano (Taratana) e francese (Vigneron) a confronto

-

La rete italiana è asimmetrica; la parte superiore (cielo) è molto più grande della parte inferiore (tassello), che è anche più lunga del 15 - 20% (imbando).

- La rete francese, invece è simmetrica, e i due pannelli, superiore e inferiore hanno la stessa lunghezza.

In Italia, la quasi totalità delle marinerie usa la “Tartana”, perché le specie pregiate da catturare (specie bersaglio) sono demersali o bentoniche, e quindi non è necessaria una grande apertura verticale della rete. Inoltre, più acqua entra nel corpo della rete, maggiore è la resistenza che si riscontra nel traino e spesso ciò non significa una cattura maggiore, ma può tradursi in un aumento dei costi di gestione per unità di prodotto catturato.

Tartana

La rete italiana a strascico con divergenti è caratterizzata da alcune parti costitutive:

-

bracci

-

bocca

-

corpo

- sacco di raccolta

Schema Tartana

La rete è assimmetrica. Ha le maglie “senza nodo”. Costruttivamente la rete è formata da una parte superiore, detta “cielo”, e da una inferiore detta “tassello” che strascica sul fondo: tra cielo e tassello c’è una differenza di lunghezza (15-20%), imbando, che contribuisce a garantire il contatto tra rete e fondo.

Schema di base della rete

-

Tartana (peculiarità):

-

braccia lunghe circa quanto il resto della rete escluso il sacco;

- la rete ha maglie senza nodo. La dimensione delle maglie decresce progressivamente dai bracci (100 mm.) e infine al sacco (40 mm.);

- è una rete assimetrica: il tassello (parte inferiore) è più lungo e più stretto del cielo (parte superiore = Imbando), può avere maglie con nodo ed il traino si esercita maggiormente sulla lima da sugheri lasciando libera la lima da piombi di aderire meglio al fondo. La trazione sulla parte superiore condiziona fortemente l’apertura verticale (da 0,8 a 1, 5 m) e l’apertura delle maglie del corpo;

- velocita’ di pesca 3 - 4 nodi;

- cattura specie demersali, o che vivono a contatto con il fondale marino;

- caratteristica principale: presenza di divergenti che ne assicurano l’apertura orizzontale

- range di operatività fino a 700 metri.

Vigneron

La rete francese (Vigneron), è simmetrica e i due pannelli, superiore e inferiore hanno la stessa lunghezza. La rete - a differenza della tartana - ha uno scarso contatto con il fondo, ma un'apertura verticale maggiore (3-4 metri) ed in funzione di ciò anche l'attrezzatura del traino è diversa. Inoltre, la rete francese, generalmente, è senza nodo, mentre quella italiana è con nodo.

Schema Vigneron

Schema di base di una rete francese

- Vigneron (peculiarità):

-

la rete ha maglie con nodo. Manca l’imbando del pannello inefriore;

-

scarso contatto con il fondo;

-

simmetria tra la parte inferiore e superiore.

-

apertura verticale maggiore (3-4 m.) dovuta alla presenza di 4 cavi che dai divergenti raggiungono la rete.;

-

range di operatività ottimale fino a 200 m

-

cattura prevalentemente specie bento-nectoniche, ma per la maggiore resistenza al traino (entra più acqua nel corpo della rete) può avere costi di gestione più elevati.

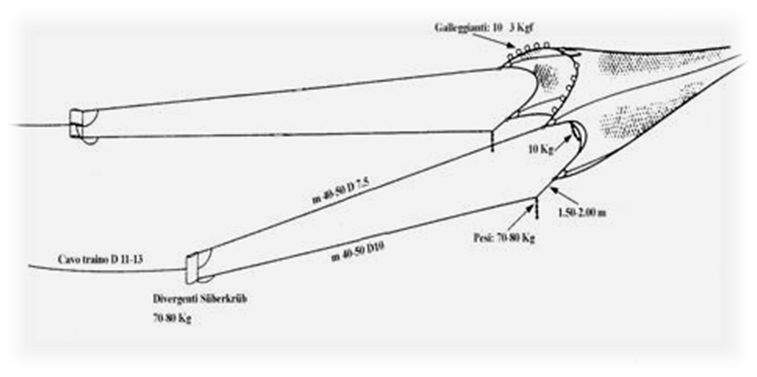

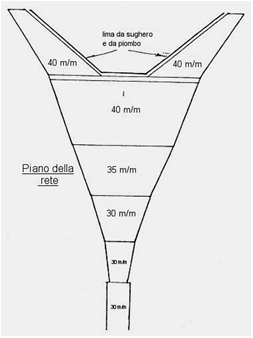

Traino pelagico a divergenti

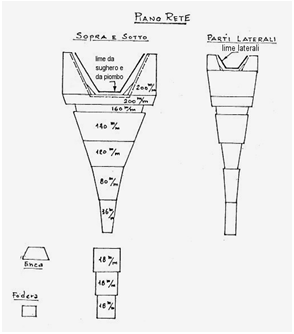

La rete è la stessa che normalmente viene utilizzata per il traino pelagico a coppia, la differenza è solo nell'impiego dei divergenti. A differenza della rete a strascico, la rete pelagica è simmetrica ed ha quattro pannelli, uguali a due a due (sopra-sotto e laterali). La rete inoltre è facilmente riconoscibile per la grandezza delle maglie dei bracci (600-800 mm di apertura), per le ridotte dimensioni delle maglie del sacco (20 mm di apertura) e per la lunghezza complessiva (tripla rispetto alla Tartana).

Le reti non vengono a contatto con il fondo; nelle singole unità l’apertura orizzontale della rete è assicurata da “divergenti” (volante monobarca) mentre nella coppia l’apertura è assicurata dalla “distanza” delle due unità.

Nelle reti le maglie possono avere apertura ≥ 20 mm, purché il 80% delle catture, a cernita avvenuta, sia di sardine e acciughe [R. (CE) 1967/06]

Schema del traino pelagico a divergenti: volante monobarca

[da sinistra] Cavo traino D 11-13 ; Divergenti Süberkrüb 70-80 Kg ; [in alto] m 40-50 D 7,5 ;

[in basso] m 40-50 D 10 ; [a destra, dall'alto] Galleggianti: 10 3 Kgf ; 10 Kg ; peso 70-80 Kg ; 1,50-2,00m.

Un' altra caratteristica peculiare di questa rete è riscontrabile nei "pannelli" che sono confezionati con tortiglia (rete con nodo) e non con catenella (rete senza nodo) come per le altre reti a strascico di tipo italiano. Il traino pelagico a divergenti chiamato anche "volante monobarca". L'apertura orizzontale della rete è assicurata dalla spinta dei divergenti "Süberkrüb", mentre l'apertura verticale è dovuta all'effetto combinato dei pesi, verso il basso, e della posizione del cavo superiore di traino, verso l'alto.

Questo sistema di pesca essenzialmente è rivolto alla cattura dei piccoli pelagici (alici, sardine, sgombri, suri, ecc). Questa rete, che teoricamente dovrebbe pescare nel dominio pelagico (mezz'acqua) in realtà viene usata anche con la lima dei piombi in contatto col fondo.

Schema di base di una rete pelagica

La pesca pelagica a divergenti è nota da anni in altri paesi sopratutto per unità da pesca con potenze elevate.

La pesca pelagica a divergenti può essere effettuata solo con particolari strumenti di bordo quasi sconosciuti in Italia (net sonde ad esempio) e con divergenti pelagici o polivalenti il cui funzionamento, più delicato di quello dei divergenti da fondo, necessita di una esperienza che non è ancora entrata come bagaglio normale nelle nostre marinerie.

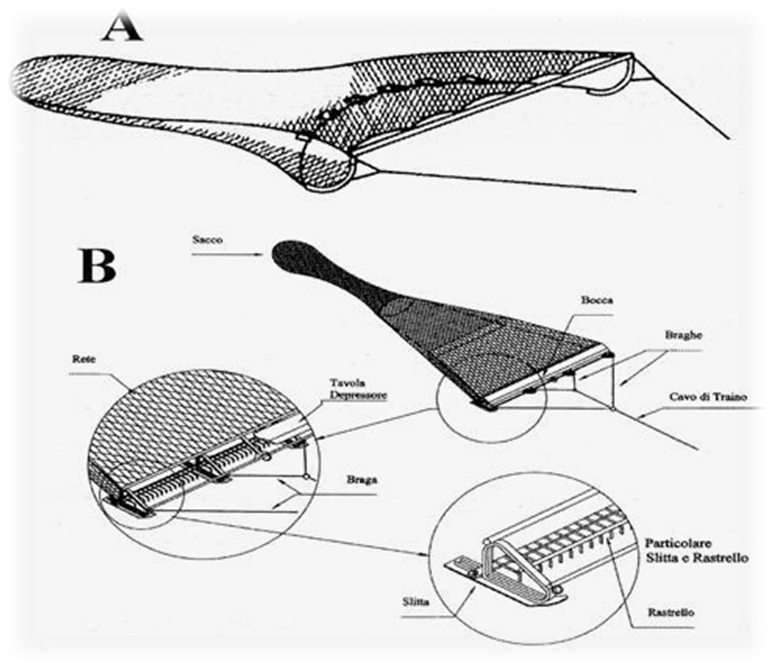

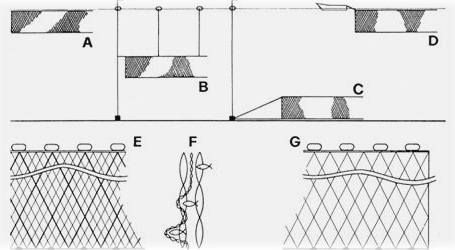

Strascico a bocca fissa

Tale sistema di pesca, rivolto essenzialmente alle specie bentoniche ed usato in particolare per la pesca delle sogliole, si vale di attrezzi composti da una rete montata su una intelaiatura rigida che ne assicura l'apertura orizzontale e verticale.

Naturalmente, questa rete non ha i bracci e praticamente il corpo ed il sacco di raccolta sono un tutt'uno.

- Gli attrezzi più noti sono:

-

Sfogliara

-

Rapido

Sfogliara (A) e Rapido (B)

- Struttura del rapido (Fig. B) :

In alto: sacco, bocca, braghe, cavo di traino.

Al centro: rete, tavola depressore, braga.

In basso: slitta, particolare slitta e rastrello, rastrello.

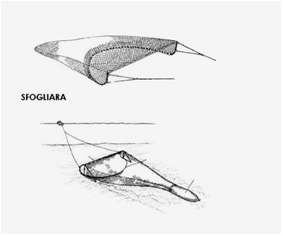

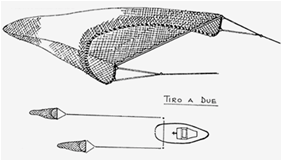

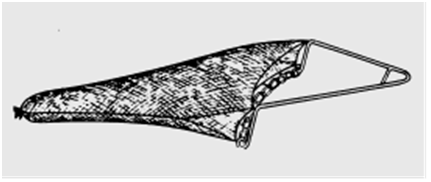

Sfogliara

La “Sfogliara“ o Rampone, può definirsi l'antenato della categoria. Attualmente è quasi in disuso, ma in passato ha trovato largo impiego nelle marinerie dell'Alto e Medio Adriatico, per la cattura di sogliole, rombi e passere.

Le dimensioni della sfogliara variano a seconda della potenza della nave da pesca che deve trainarla: generalmente è costituita da una rete che forma un sacco allungato la cui bocca è costituita superiormente da un telaio metallico fissato su due slitte, che permettono lo scivolamento sul fondo; l'altezza della slitta determina l'apertura verticale. Il lato inferiore della bocca non presenta invece supporti rigidi ed è formato da cavo misto, appesantito da una serie di piombi che lo fanno aderire fortemente al fondale. La parte inferiore è unita alla struttura con una lima dei piombi a forma di corona, che assicura un forte contatto con il fondo.

Sistema di pesca Sfogliara

Ogni unità può tirarne due (come indicato in figura), ma contrariamente al rapido, la velocità non è consigliata poiché l’attrezzo si alza dal fondo. Attualmente è poco usata in Italia sostituita dal rapido più redditizio.

Tiro a due

- Sfogliara (peculiarità):

- Rete da traino la cui bocca è tenuta aperta da un'asta fissata a due slitte che ne permettono lo scivolamento sul fondo.

- Ogni imbarcazione può trainare fino a 2 attrezzi.

- Poco usata in Italia.

-

Specie bersaglio: sogliola.

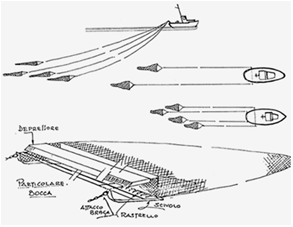

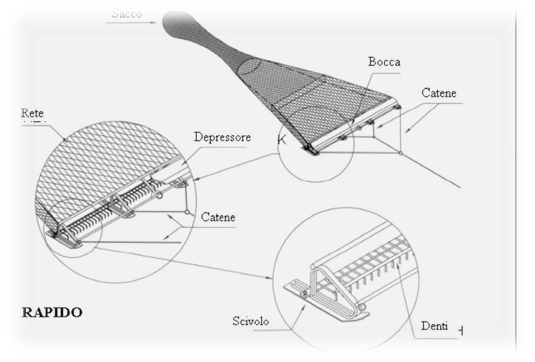

Rapido

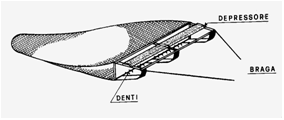

Il “Rapido“ può definirsi come un'evoluzione tecnologica della Sfogliara; in effetti rimane la struttura del telaio con le slitte, ma per aumentare la penetrazione nel substrato sono stati introdotti degli accorgimenti: la tavola depressore e il rastrello.

Il rapido è una rete da pesca utilizzata in Adriatico per la cattura di specie bentoniche: sogliole, seppie, pannocchie, cappesante, rombi, passere, ghiozzo.

Sistema Rapido

E’ costituito da un'armatura rettangolare interamente in ferro sulla quale è fissato il corpo della rete. La parte superiore della bocca, lunga non più di 4 metri, è inclinata in avanti con un angolo di circa 22°, su cui è fissata una tavola di legno che funziona come un “depressore”, facendo in modo che l'attrezzo aderisca al fondo. La parte inferiore dell'armatura è munita di “denti ricurvi”, che sporgono di 2 o 3 cm dal piano d'appoggio dell'armatura e che penetrano nel fondo marino.

Struttura rapido

Lo scivolamento è consentito da “slitte” collegate al cavo di traino tramite catene. I denti arcuati penetrano nel fondo sabbioso e obbligano le sogliole a sollevarsi e a finire nella rete. La tavola depressore è fissata sulla parte superiore del telaio con un angolo che si può variare per regolare la spinta verso il basso dell'attrezzatura, al variare della velocità del traino.

L’ apertura verticale dell’attrezzo è circa 15-20 cm., quella orizzontale 3-4 metri (le dimensioni non sono soggette a normativa).

La rete è composta di più pezze in poliammide senza nodo e la sua larghezza complessiva è di circa 8-10 metri. In genere è presente un foderone, eventualmente una fodera di rinforzo ed il sacco presenta sempre un cavo di chiusura.

L’avanzamento sul fondale è agevolato dalle slitte metalliche montate sulla parte inferiore dell’armatura; è costituito da denti metallici ricurvi che si infossano di circa 2-3 cm. stanando gli organismi nascosti sotto la sabbia.

Questo tipo di pesca generalmente si effettua a una velocità di 6-7 nodi [1], contro i 3-4 nodi . dello strascico a divergenti

Il nome "Rapido" trae origine proprio dall'alta velocità del traino. Questo tipo di pesca, come abbiamo detto in precedenza. è ancora molto praticato nelle marinerie dell'Alto e Medio Adriatico e si effettua generalmente di notte in alternativa alla rete a strascico, tanto che alcune unità da pesca hanno a bordo entrambe le attrezzature.

Ogni unità pesca con due o più rapidi per volta, con la tecnica illustrata nella figura che segue. Ogni unità può tirare anche 4 rapidi simultaneamente.

Rapido (reti in assetto di pesca)

La pesca con il rapido è vietata in Tirreno (D.M. 26.07.95) dove è ancora utilizzato da poche unità autorizzate (D.M. 04.08.2000).

E' usato principalmente per la cattura delle sogliole.

Le dimensioni variano a seconda la potenza del motore dell’unità ma generalmente non superano i quattro metri.

- Rapido (peculiarità):

- Rete a strascico a bocca fissa.

- la bocca è formata da una intelaiatura rigida su cui sono montati dei denti arcuati che penetrano nel substrato.

- le dimensioni orizzontali non superano mai i 4 metri.

- le cale sono brevi, in genere di 1 ora.

- ogni unità può tirare da 2 a 4 attrezzi.

- molto usato in Adriatico, meno nel Tirreno.

- specie bersaglio: pesci piatti, seppie, cicale e mazzancolle (in alcune aree viene usato per la pesca delle capasante).

[1] Il termine "nodo", significa "un miglio all'ora".

Disciplina della pesca con sistema a strascico

Alla luce delle deroghe concesse all’art. 14, punto 2, del Reg. (CE) 1967/2006, lo strascico è vietato entro le 3 (tre) miglia nautiche dalla costa o entro i 50 (cinquanta) metri di profondità, se tale profondità è raggiunta a distanze inferiori.

- Dal 1° giugno 2010 sarà comunque vietato l’uso entro 1.5 miglia nautiche dalla costa.

La Commissione può autorizzare deroghe per attività di pesca già autorizzate dagli Stati membri e per le unità da pesca aventi un’attività comprovata nella pesca di più di cinque anni e solo se l’attività non comporta alcun aumento futuro nello sforzo di pesca previsto.

- Peraltro lo strascico è vietato:

-

sulle praterie di Posidonia oceanica o di altre fanerogame marine;

-

su habitat coralligeni e letti di maerl;

- a più di 1000 metri di profondità

Il divieto si applica a tutte le zone Natura 2000, alle zone particolarmente protette, alle zone particolarmente protette di rilevanza mediterranea (ASPIM).

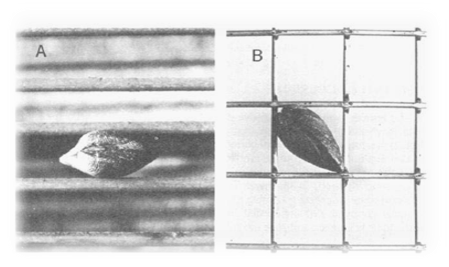

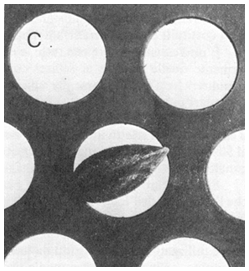

Maglie delle reti a strascico: dal 30/06/2008 pezza di rete a maglia quadrata[1] da 40 mm nel sacco o, su richiesta debitamente motivata da parte del proprietario del peschereccio, una rete a maglia romboidale da 50 mm.

E’ vietato utilizzare coperture della maglia del sacco o comunque dispositivi atti ad ostruire o chiudere le maglie con conseguente riduzione della dimensioni e quindi della selettività.

Gli unici dispositivi autorizzati sono i seguenti (Reg. CE 3440/1984 e Reg. CE 1967/2006):

- foderoni di rinforzo: anche più di uno sovrapposti, possono essere utilizzati unicamente nella parte inferiore del sacco per attenuare i danni derivanti dal contatto con il fondo marino;

- fodera: avvolge completamente il sacco. Nelle reti italiane è possibile utilizzare 2 fodere di rinforzo. Maglia non ≥ 120 mm e dimensioni (circonferenza) ≥ 1,3 volte il sacco;

-

fodere superiori: montate sulla parte superiore del sacco. Di tipo A (apertura delle maglie almeno pari a quelle del sacco, larghezza 1,5 volte quella del sacco), di tipo B (maglia doppia rispetto al sacco). In Italia è consentito usare contemporaneamente fodera superiore e fodera di rinforzo.

► Recenti innovazioni tecniche della pesca a strascico

Attualmente questo tipo di pesca può essere effettuato mediante l’uso di due (raramente più di 2) reti di dimensioni inferiori rispetto alle reti tradizionali che vengono trainate contemporaneamente. Tali reti devono rispettare la normativa relativa allo strascico (maglie, fodere, ecc.).

In molte marinerie il sacco delle reti a strascico non è unico ma è diviso in due settori uno superiore e uno inferiore: nella parte inferiore si accumulano granchi, scampi, ecc ma anche tutto lo “sporco”, nella parte superiore viene convogliato il pescato commerciale. Entrambe le sezioni devono rispettare la normativa relativa alla maglia, alla circonferenza e alle fodere.

E’ fatto divieto di utilizzare coperture del sacco o comunque dispositivi di montaggio e di armamento atti ad ostruire o chiudere le maglie o di avere per effetto la riduzione della selettività del sacco.

È consentito l'uso di foderoni di protezione o di altro materiale fissato unicamente al di sotto del sacco per attenuare o prevenire i danni derivanti alla rete dall'abrasione del fondo marino.

È consentito l'uso di doppi sacchi, a condizione che l'apertura delle maglie dei sacchi esterni risulti almeno tre volte quella delle maglie del sacco della rete e che la loro larghezza stirata corrisponda ad un valore compreso tra 100 e 150 per cento della larghezza stirata del sacco interno.

Il Ministro, con la procedura di cui all'articolo 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963, può consentire l'uso di reti a strascico con maglie aventi apertura inferiore a 40 mm nel caso di “pesche speciali” rivolte alla cattura di specie i cui individui, allo stadio adulto, non possono essere convenientemente pescati con reti a maglia regolamentare.

[1] Per quanto riguarda le maglie delle reti da traino: dai 40 mm, a forma «romboidale», si passa ai 40 mm a forma «quadra». Quest'ultima, per effetto della trazione dell'unità da pesca, non si comporta come quella a rombo, ovverosia, non si chiude, assicurando maggiore selettività dell'attrezzo. Per tale motivo è stata data possibilità alle imprese di pesca di dotarsi, in alternativa, di reti con sacchi a maglia romboidale, di misura pari a 50 mm, dietro autorizzazione ministeriale. E' questa l'opzione scelta dalla maggioranza degli armatori delle unità da pesca che hanno presentato domanda alle Capitanerie di porto.

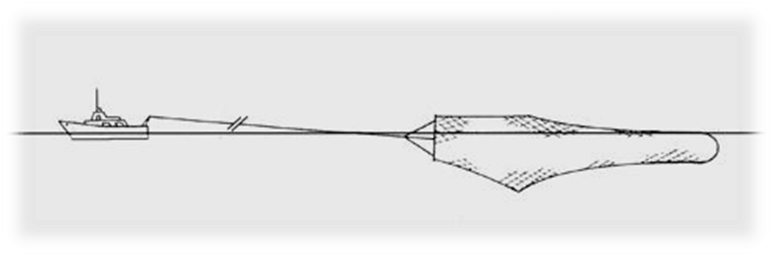

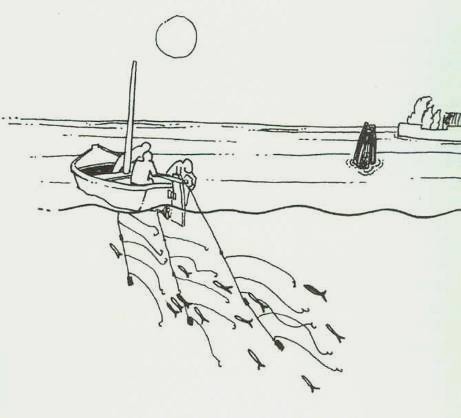

Sistema volante

La «volante» è una rete che viene trainata in superficie, a mezz'acqua o che sfiora appena il fondo a seconda del tipo di pesce che si vuole catturare. Queste reti vengono anche chiamate "pelagiche" perché non toccano il fondo. La tecnica della volante permette di catturare alici, sardine, sgombri e aguglie.

In questi ultimi anni il sistema ha soppiantato le reti a circuizione per la cattura del pesce azzurro. Il sistema di pesca è effettuato in prevalentemente in Adriatico. Queste reti sono state, infatti, introdotte in Italia dai pescatori del Nord Adriatico che hanno importato il sistema da retifici che lo producevano per l’uso nel mare del Nord, dove sono nate e si sono rapidamente sviluppate.

La rete volante è usata solo "a coppia", trainata, a mezz'acqua o sfiorante appena il fondo, da due pescherecci per la cattura di pesci pelagici come: alici, spratti, aguglie, sgombriformi e cefali: anche più di 10 t in un’unica cala.

Il sistema "volante" comprende quelli attualmente denominati come:

-

traino pelagico a coppia

- agugliara

La denominazione di "traino pelagico" è soppressa (Art. 11, n. 5 del D.M. 26 luglio 1995 “Disciplina del rilascio delle licenze di pesca). (G.U. 31 agosto 1995 n. 203).

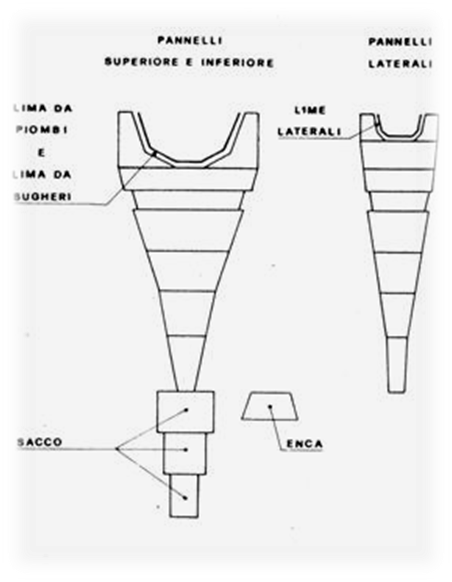

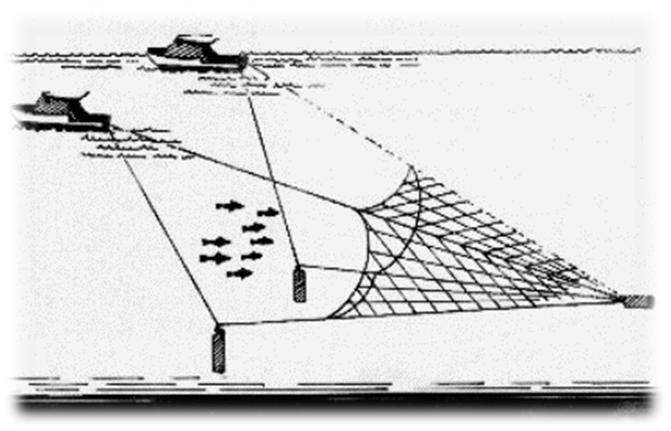

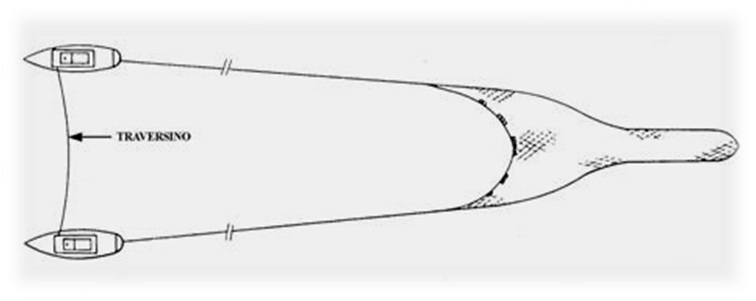

Traino pelagico a coppia

Si tratta di reti “volanti” che sono trainate a mezz'acqua o sfiorano appena il fondo (reti semipelagiche). Sono reti “attive” in quanto catturano il pesce nel loro progressivo avanzamento.

Nel sistema volante a coppia ogni peschereccio traina due cavi della rete. Dai due lati della rete parte un cavo dalla mazzetta superiore e uno da quella inferiore.

La rete volante ha in tutto quattro mazzette e quattro lime: lima da sugheri, lima da piombi e due laterali.

Traino pelagico a coppia (volante)

La possibilità di pescare in superficie, a mezz'acqua o vicino al fondo (operando in quest’ultimo caso come rete semipelagica) dipende dalla lunghezza del cavo filato e dalla velocità di pesca.

Per basse profondità, quando la lunghezza del cavo filato è minima (100-150 metri) la distanza è controllata da un cavo detto "traversino" che unisce i due pescherecci; per alte profondità, quando il cavo filato è superiore ai 150 m, la distanza è sotto controllo radar.

Schema della volante a coppia

La rete volante viene usata spesso come rete “semipelagica” perché nei nostri mari e soprattutto di giorno, il pesce azzurro staziona in prossimità del fondo. D’altra parte la pesca semipelagica è più sicura sia perchè il pesce ha una possibilità di fuga in meno (da sotto rete) sia perchè, non disponendo i pescherecci di strumenti di controllo della rete (net sonde), è più facile lavorare la lima da piombi sul fondo. A mezz’acqua non si ha la certezza di esplorare la zona in cui lo scandaglio ha evidenziato il pesce e quindi cattura è più aleatoria. L’apertura orizzontale (20-40 metri) è naturalmente assicurata dai due pescherecci che trainano in coppia, mentre quella verticale (10-14 metri) è assicurata da due grossi pesi (di 250-300 Kg ciascuno) sui due cavi di traino che vanno alle mazzette inferiori, dai piombi e dai galleggianti, questi ultimi, praticamente sempre presenti, anche se non indispensabili.

La rete, di forma conica o piramidale, è formata da moltissime pezze di maglie e filo diversi e termina con un sacco a maglia più piccola dove viene trattenuto il pescato.

Il corpo della rete è composto da quattro parti che sono a due a due uguali: le due parti laterali e la parte superiore ed inferiore.

Schema di base della volante a coppia

La parte superiore e la parte inferiore identiche tra loro e le due parti laterali, anch’esse identiche. Nella rete volante, come modificata e prevalentemente usata in Italia, si ha che le parti laterali sono la metà come numero di maglie della parte superiore ed inferiore.

Le maglie nella prima parte della rete (braccia e prima parte del corpo) sono molto grandi normalmente intorno ai 660 mm di lato e gradatamente diminuiscono man mano che ci si avvicina alle prime pezze del cielo (600-200 mm.) fino al sacco e nel sacco sono generalmente molto piccole con nodo (16 - 18 mm.).

Le maglie del sacco quindi sono molto piccole: ciò però non è dovuto alla volontà del pescatore di usare una maglia, anche proibita, ma consenta migliori catture. L’uso di una maglia piccola è imposto dalle necessità di evitare l’imbrocco anche alla più piccola delle tre specie pelagiche che prevalentemente compongono le saccate delle reti volanti: sarde, acciughe e spratti.

Se si dovesse avere l’imbrocco ci si troverebbe con un pesce ogni maglia e si impedirebbe quindi lo scarico dell’acqua da parte della reti provocando in questo modo la rottura della rete stessa.

Questo attrezzo, se incontra un grosso banco di pesce, può fare catture superiori alle 10 t in una sola cala, e la rete non può essere issata a bordo in una sola volta; per supplire a ciò, il sacco è costruito in modo tale (Enca e Strozzatoio).

L'Enca è un panno di rete inserito all'interno e nella parte iniziale del sacco, che funziona da valvola di non ritorno ed è sollevato quando la barca è in movimento, mentre si abbassa quando la barca si ferma.

Lo Strozzatoio è posto verso la fine del sacco e, tirato da una manovra volante di bordo (ghia), divide la saccata nelle quantità volute dal Capopesca.

Oltre alla volante a coppia esiste anche la volante monobarca ma in Italia e in Mediterraneo è molto rara e spesso viene usata a livello sperimentale.

-

Traino pelagico a coppia (peculiarità):

-

La volante usata in Italia è simmetrica, costituita da 4 facce, uguali a due a due (1 Superiore, 1 inferiore e due laterali).

-

La rete ha 4 lime: linea da sughero, linea da piombo e due lime laterali; l’apertura orrizzontale (20-40 metri) è garantita dalla distanaza tra i due pescherecci aventi caratteristiche di potenza simili; l’apertura verticale (10-14 metri) è garantita dagli opposti effetti dei galleggianti e dei piombi. Per mantenere queste aperture a velocità di 4.5 nodi, si impiegano ulteriori pesi (due, di 250-300 Kg. ciascuno) montati sui cavi inferiori ad una distanza di circa 30 metri dalle punte dei bracci.

- Le dimensioni delle maglie decresce dai bracci (660 mm.) alle prime pezze del cielo (600-200 mm.) fino al sacco, dotato di maglie molto piccole con nodo (16-18 mm.)

- Il sacco è costituito dall’enca e dallo strozzatoio; l’enca è un pannello di rete dentro il sacco (una sorta di imbuto) che impedisce al pesce di tornare in dietro una volta catturato; lo strozzatoio, posto alla fine del sacco divide la saccata nelle quantita volute dal capopesca.

-

Specie bersaglio: piccoli pelagici (acciughe e sardine) anche 5-10 t. a cala.

Agugliara

Tra le reti da traino pelagiche a coppia la agugliara merita un posto a parte. Questo attrezzo, poco conosciuto nelle marinerie italiane, ha riscontrato un discreto successo negli anni '60 - '70 nel Medio Adriatico.

Sistema Agugliara

Attualmente il suo uso è molto limitato anche in questa zona, perchè cattura una sola specie (aguglie) e solo in particolari condizioni ambientali (estate e mare completamente calmo). Infatti le aguglie, durante il periodo estivo, si portano in vicinanza della superficie e spesso saltano fuori dall'acqua.

E’ una rete quindi molto selettiva che praticamente cattura solo aguglie e saltuariamente, quando ne incontra il banco, cefali.

Si tratta di una rete di superficie unica nel suo genere poiché viene trainata con la lima da sugheri (che chiameremo ancora così anche se è completamente priva di sugheri) fuori dell’acqua per evitare che le aguglie, con i loro caratteristici balzi fuori dall’acqua possono evitare la cattura.

L'agugliara è trainata da una coppia di pescherecci, in modo tale che le mazzette su cui sono montati i bracci sporgano dall'acqua consentendo alla rete di "emergere" e catturare anche i pesci che tentano di saltare fuori dall'acqua, con la tecnica illustrata nella figura.

Agugliara in assetto di pesca

Contrariamente alla volante, la agugliara è formata da sole due parti, perfettamente simmetriche e viene trainata con un solo cavo per ciascuna unità.

L’apertura orizzontale e naturalmente garantita dai due pescherecci, mentre quella verticale è assicurata da due lunghe aste in ferro che fanno da mazzette

E’ una rete usata praticamente solo in Adriatico da tanti di modeste potenze. Di preferenza viene pescata di notte.

Schema di base agugliara

- Agugliara (peculiarità):

-

Rete di superficie usata in Adriatico, costituita da 2 parti perfettamente simmetriche; viene trainata con un solo cavo per ciascuna unità.

-

L’apertura orrizzontale (20-40 metri) è garantita dalla distanaza tra i due pescherecci aventi caratteristiche di potenza simili; l’apertura verticale (10-14 metri) è assicurata da 2 lunghe aste in ferro che fanno da mazzette.

-

Specie bersaglio: è una rete molto selettiva che praticamente cattura solo agug1ie e saltuariamente, quando ne incontra il banco, cefali.

Disciplina del sistema volante

Alla luce delle deroghe concesse all’art. 14, punto 2, del Reg. (CE) 1967/2006, lo strascico è vietato entro le 3 (tre) miglia nautiche dalla costa o entro i 50 (cinquanta) metri di profondità, se tale profondità è raggiunta a distanze inferiori.

- Dal 1° giugno 2010 sarà comunque vietato l’uso entro 1.5 miglia nautiche dalla costa.

La Commissione può autorizzare deroghe in certe situazioni (art. 13) per attività di pesca già autorizzate dagli Stati membri e per le unità da pesca aventi un’attività comprovata nella pesca di più di cinque anni e solo se l’attività non comporta alcun aumento futuro nello sforzo di pesca previsto.

- Le reti volanti sono vietate:

-

sulle praterie di Posidonia oceanica o di altre fanerogame marine;

-

su habitat coralligeni e letti di maerl;

- a più di 1000 metri di profondità

L’apertura della maglia delle volanti non deve essere inferiore ai 20 mm quando sardina e acciuga rappresentano almeno l’80% delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita.

E’ vietato ostruire le maglie o ridurre di fatto le dimensioni. Gli unici dispositivi autorizzati sono i seguenti (Reg. CE 3440/1984 e Reg. CE 1967/2006):

- foderoni di protezione: anche più di uno sovrapposti, possono essere utilizzati unicamente nella parte inferiore;

-

fodera di rinforzo: avvolge completamente il sacco. Nelle reti italiane è possibile utilizzare 2 fodere di rinforzo. Maglia ≥ 40 mm e dimensioni (circonferenza) uguali al sacco;

Per la CE la fodera di rinforzo deve avere la larghezza (circonferenza) e la lunghezza almeno pari a quella parte del sacco a cui è attaccata e la maglia non deve essere in ogni caso inferiore a 80 mm per una sola fodera e 120 mm se si sovrappone un’altra fodera. -

fodere superiori: dispositivo che consta di un pannello di rete rettangolare cucito solo nella parte superiore del sacco e ve ne possono essere di due tipi:

- Tipo A: se la fodera è confezionata con la stessa maglia del sacco (es.40 mm.), la sua larghezza deve essere almeno una volta e mezza più grande della porzione del sacco interessata, cioè la metà.

- Tipo B: se la fodera è confezionata con una maglia doppia rispetto a quella del sacco (es. 80mm), la sua larghezza può essere uguale a quella del sacco (metà)

In Italia è consentito usare contemporaneamente fodera superiore e fodera di rinforzo.

Sistema draga

La pesca dei molluschi bivalvi è diventata in questi ultimi anni un'attività estremamente redditizia. Alla base della convenienza economica di questo tipo di mestiere, sono le qualità organolettiche del prodotto e le capacità di cattura degli attrezzi. La pesca viene fatta soprattutto su fondi sabbiosi, che rappresentano il substrato più sfruttato in Italia per l'abbondanza del prodotto. Possono essere impiegati diversi tipi di attrezzi, con barche di tonnellaggio variabile tra le 10 e le 15 tsl

Le «Draghe», in genere, sono attrezzi molto noti e molto usati per la pesca dei molluschi. L’attrezzo deve strappare e o raccogliere molluschi sessili o che si annidano nel substrato. In questa operazione naturalmente si raccoglie anche altro materiale non voluto. Da qui la nascita e l'evoluzione di vari attrezzi diversi, che con vari metodi riescono a trattenere i molluschi e a perdere il materiale di fondo. In alcuni casi si usano nei sacchi di raccolta, maglie molto grandi e fenditure nella parte superiore del sacco stesso e ciò è sufficiente a perdere buona parte dello sporco, in altri casi quando l’attrezzo penetra molto si pompa nell’attrezzo stesso acqua in modo che si abbia la perdita della sabbia e del fango. Generalmente questi attrezzi vengono usati in prossimità della costa soprattutto su fondali sabbiosi da pescherecci di limitata potenza che effettuano uscite giornaliere. Le catture sono generalmente abbastanza consistenti e ciò spiega l’elevato numero di unità che soprattutto in Adriatico operano con tali attrezzi.

Come già in precedenza accennato, le draghe idrauliche sono esse stesse attrezzi per molluschi. E’ bene comunque distinguere tra draghe idrauliche ed attrezzi da traino per molluschi. Anche la draga è tirata, ma molto lentamente. Il peschereccio tramite verricello recupera lentamente l’ancora che ha prima lasciato a congrua distanza. L’attrezzo da traino per molluschi invece è sì trainato a velocità abbastanza bassa, ma il traino avviene, come per le reti da traino, con l’elica stessa del motopeschereccio.

- Tra le draghe in generale troviamo:

-

draghe tirate da natanti, ossia attrezzi trainati attivamente dal motore principale del peschereccio (corrispondente all’italiano “Traino per molluschi”);

-

draghe meccanizzate, tirate da un verricello a motore di una nave ancorata (corrispondente all’italiano “Rastrello da natante”);

-

draghe idrauliche, draghe attrezzate di dispositivi idraulici;

-

draghe manuali, tirate a mano o da un verricello a mano in acqua bassa con o senza unità.

Disciplina delle draghe (Reg. CE 1967/2006)

L’uso delle draghe è autorizzato entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa, indipendentemente dalla profondità, purché le specie catturate diverse dai molluschi non superino il 10% del peso vivo totale della cattura.

Alla luce delle deroghe concesse dall’art.14, punto 2, del Reg. (CE) 1967/2006, fino al 31/05/2010, rimane in vigore la norma nazionale che vieta unicamente l’uso di “draghe idrauliche”, ad eccezione della "cannellara", a profondità inferiori a 3 metri (D.M. 22/12/2000).

Dal 01/06/2010 sarà vietato l’uso di “draghe tirate da natanti” (traino per molluschi) e di “draghe idrauliche” entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa.

- La pesca con draghe è vietata:

-

sulle praterie di posidonia (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine;

-

su habitat coralligeni e letti di maerl;

- a più di 1000 metri di profondità con “draghe tirate da natanti” e “draghe idrauliche”.

La larghezza massima consentita per le draghe è di 3 metri (concordata con quella italiana solo per le draghe idrauliche, per il rastrello da natante e il traino per molluschi è più restrittiva la legislazione italiana) a eccezione delle draghe per la pesca delle spugne.

Sistema draghe tirate da natanti

Questo sistema (corrispondente all’italiano “Traino per molluschi” comprende attrezzi, privi di getti d’acqua in pressione, che trainati sul fondo marino staccano e trattengono i molluschi bivalvi che vivono sul fondo annidati nel substrato; generalmente, a questi attrezzi non si richiede una forte spinta verso il basso (tranne che per il Rampone). Il traino dei detti attrezzi può avvenire sia in modo rettilineo che circolare.

- Il sistema comprende i seguenti attrezzi:

-

Traino per molluschi (a lama)

-

Ostreghero

-

Rampone per molluschi

-

Sfogliara per molluschi

-

Ganghero (Sardegna, Puglia e Campania)

Sono molto diversi l’uno dall’altro per forma e dimensioni, ma generalmente consistono di una bocca rigida seguita da un corto sacco di rete tessile.

Assomigliano molto alle reti a strascico a bocca fissa, quali rapido e sfogliara da cui però è possibile distinguerli per alcune caratteristiche, quali:

-

larghezza della bocca o apertura orizzontale (più piccola) max 1.60 metri;

-

apertura di maglia del sacco in rete tessile o metallica (più grande) 50-60 mm.;

-

assenza di apertura posteriore del sacco (il recupero della cattura avviene per rovesciamento del sacco);

-

la lunghezza del corpo è molto limitata tanto da confondersi con il sacco di raccolta;

-

possono operare dentro le 3 (tre) miglia nautiche dalla costa;

- il traino dei suddetti attrezzi per molluschi può essere effettuato sia in linea retta che a cerchio utilizzando l’elica e/o l’ancora.

- Traino per molluschi (a lama)

Questi attrezzi da traino a telaio rigido, generalmente sono molto simili tra loro e cambiano il nome da zona a zona, in funzione dell'organismo catturato o del modo d'impiego.

Sono molto simili ai "rapidi", ma ne differiscono in particolari come: larghezza della bocca (ridotta), dimensioni delle maglie della rete del sacco di raccolta (più grandi), assenza del sistema di apertura del sacco nella parte posteriore (la cattura viene rovesciata sul ponte di coperta), lunghezza della rete molto ridotta (tanto da considerarla come fosse solo sacco).

Traino per molluschi

- Ostreghero (senza lama e senza denti)

Per "Ostreghero" si intende un attrezzo a bocca rigida utilizzato essenzialmente per il prelievo delle ostriche. Ha una forma simile a quella di una sfogliara ed è munito di un sacco di raccolta in rete sintetica o metallica.

La bocca rigida è formata da un'asta trasversale in ferro, senza slitte agli estremi: nella parte inferiore è montata una lima da piombi, spesso in catena.

La larghezza della bocca non deve essere superiore a 1.6 m , la maglia della rete deve essere inferiore ai 60 mm

Ostreghero

- Rampone (a denti)

Il "rampone" tradizionale per molluschi è un attrezzo a bocca rigida che trova impiego particolarmente in alcune marinerie del Basso Adriatico (Manfredonia) per la cattura di cozze pelose (Modiolus barbatus), canestrelli (Chlamys glabrar), mussoli (Arca noae), cappesante (Pecten jacobaeus).

La struttura del telaio è molto simile a quella del rapido (un telaio rigido con lama a denti ricurvi che poggiano su due slitte), ma ha dimensioni ridotte e i denti del rastrello, sempre in tondino ricurvo, non sono appiattiti.

Se ne differenzia per la presenza di due depressori (tavole) con inclinazioni diverse che aumentano fortemente la pressione dei denti sul substrato.

Attrezzo simile al rampone è la “Cassa”: bocca rigida formata da un rettangolo in tondino in ferro a cui è armato un sacco di rete.

Rampone tradizionale a Cassa

Questo tipo particolare di pesca non necessita di una velocità elevata, bensì di una forte spinta verso il basso perchè gli organismi da catturare vivono su fondali abbastanza duri. Il sistema di traino non è rettilineo, ma circolare, e la velocità è piuttosto bassa.

In effetti, spesso il traino di questo attrezzo non è effettuato in modo rettilineo, ma circolare, cioè si passa più volte sulla stessa circonferenza, in quanto il mollusco da catturare, ad esempio la cozza pelosa, è fortemente attaccato sul fondo e la sua cattura avviene per “sradicamento”.

- Sfogliara per molluschi

Simile all’Ostreghero.

- Il Ganghero

Viene usato da piccole unità da pesca (in Sardegna, Puglia e Campania) per la cattura di gamberi, granchi e pesci bentonici. Viene trainato da una unità con un solo cavo.

La bocca ha forma rettangolare: la parte superiore è formata da un tubo di ferro piegato alle estremità mentre quella inferiore è formata da un cavo piombato Potrebbe definirsi come una sfogliara a grande apertura verticale: la bocca è infatti alta circa un metro e larga circa 5.

Ganghero

Due piccole slitte laterali consentono all’attrezzo di rimanere diritto. Il corpo della rete è costituito da diverse pezze con varie dimensioni di maglia: il corpo misura circa 20 m Si salpa su una fiancata.

- Sistema traino per molluschi (peculiarità):

- Comprende: attrezzo da traino per molluschi, ostreghero, rampone per molluschi, sfogliara per molluschi, il ganghero.

- Sono attrezzi privi di getti d’acqua che trainati sul fondo marino staccano e trattengono molluschi bivalvi annidati nel substrato.

- Diversi per forma e dimensioni, generalmente sono attrezzi a bocca rigida seguita da un corto sacco di rete tessile.

- Assomigliano alle reti a strascico a bocca fissa, quali il rapido e la sfogliara ma si differenziano da essi per alcune caratteristiche quali:

- Larghezza della bocca o apertura orizzontale (più piccola): max 1.60 metri;

- Apertura di maglia del sacco in rete tessile o metallica (più grande): 50-60 mm;

- Assenza di apertura posteriore del sacco (il recupero della cattura avviene per rovesciamento del sacco);

- La lunghezza del corpo è molto limitata tanto da confondersi con il sacco di raccolta;

- Possono operare entro le 3 miglia dalla costa.

- Il traino degli attrezzi per molluschi può essere effettuato sia in linea retta che a cerchio utilizzando l’elica e/o l’ancora.

Disciplina del sistema traino per molluschi (D.M. 22/12/2000)

Il telaio del Rampone e della Cassa: non deve avere una larghezza superiore a 1,60 metri. L’apertura della maglia non deve essere inferiore a 50 mm.

Nella parte superiore della rete (sacco) devono essere presenti tre aperture longitudinali che agevolano la fuoriuscita dei detriti (solo per il rampone di manfredonia).

Il telaio dell’Ostreghero e della Sfogliara per molluschi non deve avere una larghezza superiore a 1,60 metri; l’apertura della maglia non deve essere inferiore a 60 mm;

Nel telaio non devono essere presenti le slitte che ne vincolano l’apertura verticale come nella sfogliara per sogliole.

Possono essere adibite a tale tipo di pesca le navi di lunghezza tra le perpendicolari (Lpp) di 10 metri, di stazza lorda non superiore a 10 t. e potenza motrice non superiore a 100 HP.

L’uso del sistema traino per molluschi è autorizzato entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa, indipendentemente dalla profondità, purché le specie catturate diverse dai molluschi non superino il 10% del peso vivo totale della cattura.

Alla luce delle deroghe concesse dall’ 14, punto 2, del Reg. (CE) 1967/2006, fino al 31/05/2010, rimane in vigore la norma nazionale che vieta unicamente l’uso del “sistema traino per molluschi”, ad eccezione della cannellara, a profondità inferiori a 3 metri (D.M. 22/12/2000).

Dal 01/06/2010 sarà vietato l’uso del “sistema traino per molluschi” entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa.

Sistema draghe meccanizzate

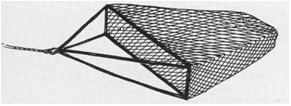

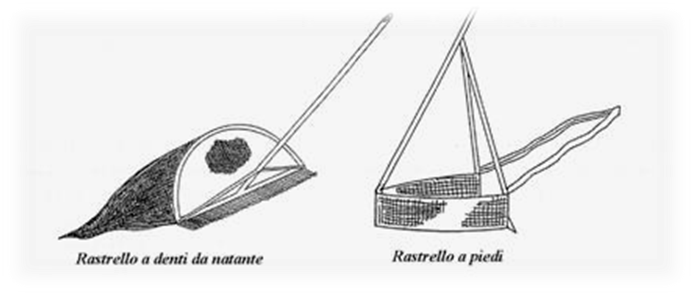

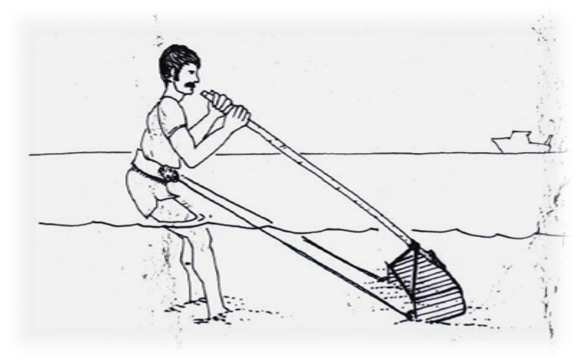

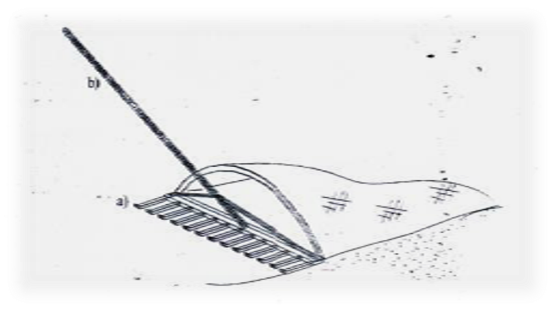

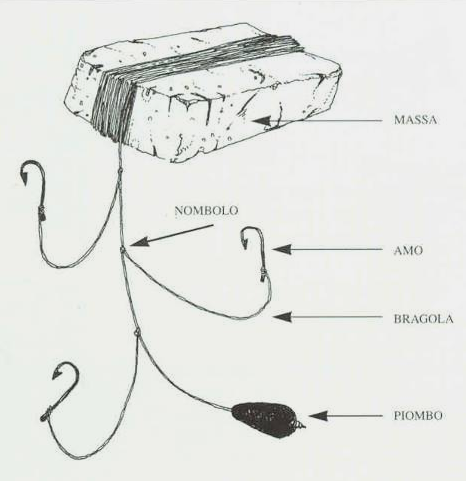

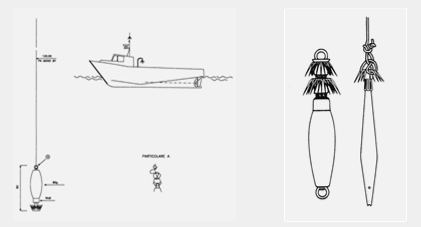

Il sistema corrisponde all'italiano "Rastrello da natante ". I rastrelli da natante sono attrezzi a bocca rigida che trainati sul fondo marino, staccano e trattengono molluschi bivalvi annidati nel substrato. La parte superiore della bocca, normalmente, è un semicerchio la cui parte inferiore è il diametro. Alla bocca è montato un corto sacco di rete tessile per la raccolta dei molluschi.

I rastrelli sono attrezzi che possono essere trainati a mano o da piccole unità di massimo 10 tonnellate di stazza lorda; in quest'ultimo caso il traino e il recupero sono completamente manuali e non utilizzano il movimento delle unità.

- A questo sistema di pesca fanno riferimento due attrezzi:

-

rastrello a denti

- rastrello a lama.

Il «rastrello a denti» è munito di un manico piuttosto corto (1-2 m), che ha lo scopo di regolare l'inclinazione dei denti: sono in genere molto vicini e piuttosto lunghi (30 cm), affilati e ravvicinati (ad esempio, il rastrello napoletano) e servono a raccogliere le vongole dal fondo e convogliarle nel sacco.

Rastrello da natanti a denti

Il «rastrello a lama», invece, ha un manico più lungo rispetto all'altro e penetra nel substrato raccogliendo sia il sedimento che vongole. Durante il recupero un marinaio di tanto in tanto scuote il manico per agevolare la fuoruscita del sedimento.

Rastrello a lama (Rusca)

Laguna di Venezia

Il traino avviene tramite recupero dell'ancora con il verricello. Ogni unità traina due attrezzi, con un cavo ciascuno, che agisce sulla bocca del rastrello.

Il salpamento dell'attrezzo è manuale; esso viene issato a bordo senza l'uso di verricello meccanico, o bigo. Questo tipo di attrezzo, data la sua particolare costruzione (manico di regolazione), ha una profondità di pesca molto limitata.

- I rastrelli da natanti sono molto diversi l'uno dall'altro per forma e dimensioni. Tra di essi si annoverano:

- Rastrello napoletano (Mar Tirreno)

- A mano da bordo a barca ancorata:

-

Rastrello per vongole (Viareggio);

-

Rastrello a denti (Margellina)

-

Rasca a manico lungo (Alto Adriatico)

- Rasca a manico corto (Alto Adriatico).

I rastrelli da natante sono maggiormente usati nei litorali campani, laziali e toscani, mentre quelli senza ausilio di forza motrice in Alto Adriatico e sono impiegati soprattutto per la pesca delle telline, mentre quelli trainati a mano per la cattura delle vongole.

- Sistema rastrello da natante (peculiarità):

- Attrezzo a bocca rigida con la parte inferiore armata con lunghi denti di ferro

- I denti sono in genere molto lunghi (circa 30 cm.), affilati e ravvicinati per la raccolta di telline (es. rastrello napoletano).

- Alla bocca è montato un sacco in rete per la raccolta dei molluschi.

- Il rastrello è munito di un corto manico (1-2 metri) che regola l’iclinazione dei denti e in fase di recupero viene scosso per far uscire il sedimento.

- Il traino dell’attrezzo avviene tramite recupero dell’ancora con vericello.

-

Ogni unità traina 2 attrezzi ognuno con un cavo fissato alla bocca del rastrello.

Disciplina del sistema rastrello da natante

Il «rastrello da natante» deve avere le seguenti caratteristiche:

-

la bocca non deve essere superiore (=larghezza) a 1,50 metri;

-

l’apertura della maglia non deve essere inferiore a 20 mm. per le Telline e a 30 mm. per le altre specie di molluschi;

- il sacco di raccolta non deve essere più lungo di 2 metri.

Le unità da pesca non devono superare la stazza di 10 t, e la potenza dell’apparato motore non deve essere superiore a 100 HP. Il pescato massimo giornaliero è di 150 Kg.

L’uso dell’attrezzo è consentito solo nel Mar Tirreno ed è soggetto a limitazioni temporali (fermi,giornalieri e mensili).

.png)

Rastrello a piedi e rastrello senza l'ausilio di forza motrice

Per «rastrello a piedi» e «rastrello senza ausilio di forza motrice» si intendono attrezzi azionati esclusivamente da energia umana. Ve ne sono essenzialmente di due tipi; infatti la bocca inferiormente può essere provvista di una lama metallica (come nel caso della vongolara manuale), o di denti (come nel caso del rastrello a denti). L’attrezzo può essere fornito di sacco in rete tessile o cesto di raccolta in rete o grigliato metallico. L’attrezzo può essere adoperato a piedi o da bordo di un natante, in quest’ultimo caso il traino ed il recupero sono totalmente manuali.

Rastrello a mano

Rastrello a denti

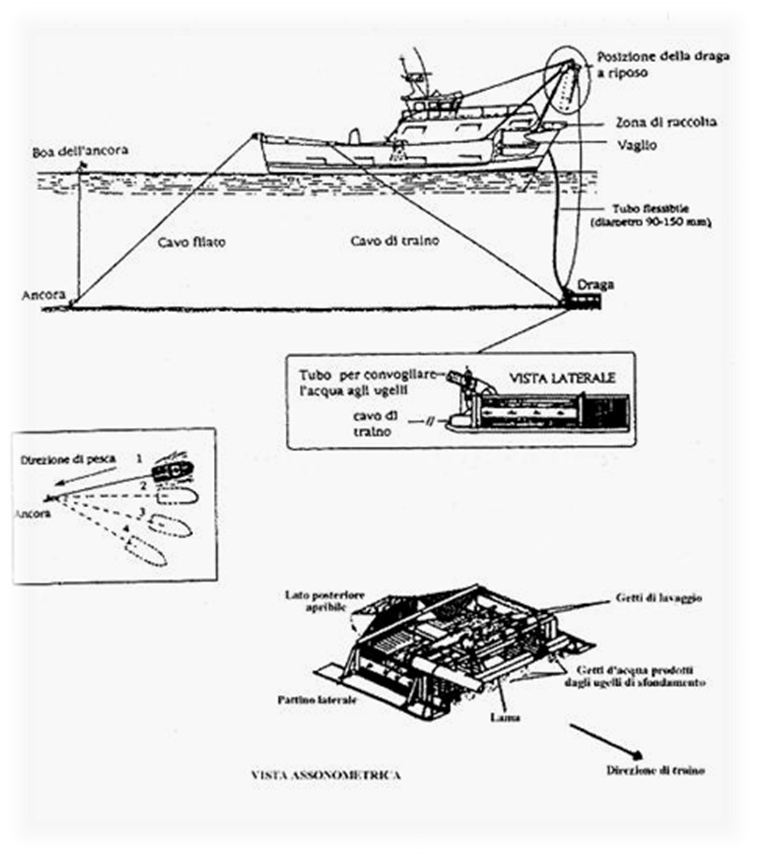

Sistema draga idraulica

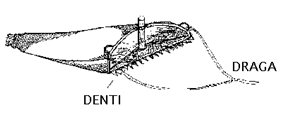

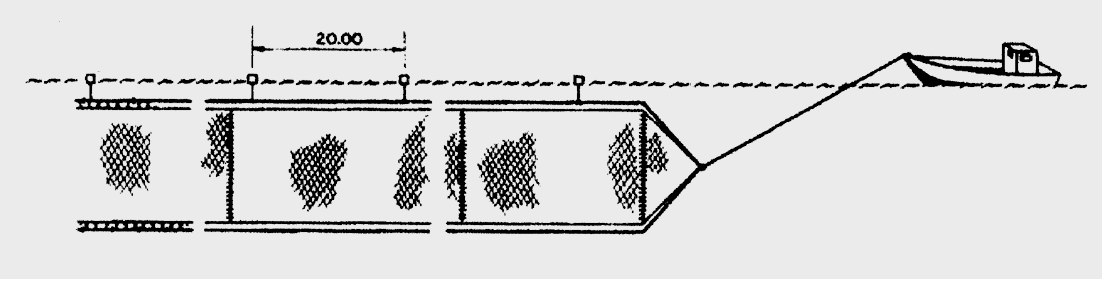

Le «draghe idrauliche» (o turbosoffianti) sono attrezzi utilizzati per la pesca dei molluschi bivalvi, in particolare di vongole, cannolicchi e fasolari, che vivono adagiati o affossati nel sedimento. Sono attrezzi che penetrano nel fondo marino per raccogliere, avanzando, tutti gli organismi presenti nel substrato.

Il sistema consente di trattenere i molluschi espellendo con una serie di getti d'acqua la sabbia e il fango.

La draga vera e propria è costituita da una gabbia completamente metallica (a forma di parallelepipedo) nel cui interno vengono iniettati getti d'acqua a pressione (draghe turbosoffianti), che agevolano sia la penetrazione dell'attrezzo nel sedimento che la fuoruscita di materiale come sabbia o fango, che possono intasare.

Sistema draga idraulica

La pompa dell'acqua a pressione è posta quasi sempre a bordo dell’unità da pesca, e l'acqua viene convogliata nella gabbia tramite un tubo di gomma.

Il grigliato della gabbia (che seleziona i bivalvi per taglia già in fase di pesca) è costituito da “tondini di ferro” la cui distanza varia a seconda dell'organismo da catturare.

Nella parte anteriore in contatto con il fondo, viene bullonata una draga metallica che, sporgendo sotto i pattini laterali di qualche cm (4-6 cm per le vongole e i fasolari e 10-15 cm per i cannolicchi), consente alla gabbia di scavare fuori dal sedimento gli organismi presenti.

Davanti alla lama e sul grigliato scorrono i tubi metallici con gli ugelli di sfondamento e smaltimento.

Il traino può essere effettuato normalmente tramite il recupero del cavo dell'ancora, o con l'elica a marcia indietro (la draga è sempre posta sulla prua dell'unità), con la tecnica illustrata nella figura che segue.

Il traino avviene con il recupero dell’ancora oppure con l’elica a marcia indietro poiché la gabbia è sempre posta a prua

Al termine del traino la gabbia viene issata a prora tramite il cavo di recupero ed il materiale raccolto viene convogliato in un setaccio, per la selezione delle taglie commerciabili.