Sistema reti da posta derivanti

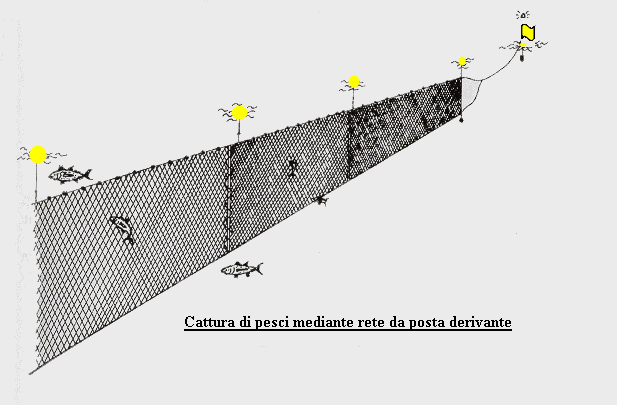

Per «reti da posta derivanti» si intendono tutte quelle reti che non vengono ancorate al fondo ma sono lasciate libere di muoversi in balìa delle correnti: grazie a dei galleggianti vengono tenute sopra o appena sotto la superficie dell'acqua.

La loro altezza varia a seconda del tipo di pesca, ma per le grandi reti è generalmente compresa fra i 20 e i 30 metri. Alla parte inferiore della rete sono attaccati dei pesi che la mantengono in verticale neutralizzando la spinta dei galleggianti.

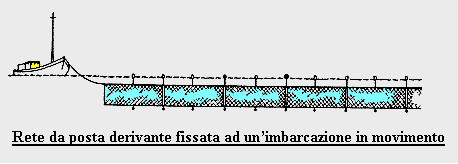

Le reti possono andare alla deriva da sole oppure, più comunemente, sono trainate da unità in movimento a cui è fissata una loro estremità.

In genere vengono calate di notte, almeno per la cattura delle specie di grandi dimensioni, e sono destinate di norma alla pesca di specie pelagiche: pesci che nuotano vicino alla superficie, come le sardine, le aringhe, il tonno, il pesce spada e il salmone.

Un’estremità della rete è collegata ad un galleggiante mentre l’altra è collegata alla unità stessa.

Dato che questo sistema di pesca si effettua in vicinanza della superficie è necessaria un’ottima segnalazione e un’accurata sorveglianza al fine di evitare incidenti con la navigazione marittima.

- Fanno parte di questo sistema di pesca due particolari tipi di rete ad imbrocco:

-

spadara

- alalungara

Generalmente le reti derivanti sono ad “imbrocco” non a tramaglio. Questi attrezzi sono abbastanza simili fra loro e si differenziano dalle altre reti ad imbrocco per la grandezza delle maglie e lo spessore del filato, molto più grosso.

Approfondimenti:

L'Unione europea vieta le reti da posta derivanti. Nella riunione dell'8 giugno 1998 il Consiglio dei Ministri ha preso una decisione difficile, ma necessaria: quella di vietare l'uso di reti da posta derivanti per la cattura del tonno nell'Atlantico e nel Mediterraneo a decorrere dal 1° gennaio 2002. La decisione è stata presa tenendo conto di una serie di fattori di natura biologica, economica e sociale. Viene vietata una tecnica di pesca, quella delle reti da posta derivanti, e non la pesca del tonno, che potrà continuare ad essere praticata con tecniche più sicure, più selettive ed interessanti dal punto di vista economico. A breve termine, questo divieto potrà avere ripercussioni economiche e sociali negative per le collettività interessate, ma lo status quo avrebbe avuto conseguenze ancora più gravi. Per aiutare queste collettività nel loro processo di transizione verso tecniche più sicure l'Unione europea, in cooperazione con gli Stati membri, adotterà le misure necessarie affinché queste ripercussioni siano ridotte al minimo.

Che cosa sono le reti da posta derivanti ?

Le reti da posta derivanti sono reti che grazie a dei galleggianti vengono tenute sopra o appena sotto la superficie dell'acqua. La loro altezza varia a seconda del tipo di pesca, ma per le grandi reti è generalmente compresa fra i 20 e i 30 metri. Alla parte inferiore della rete sono attaccati dei pesi che la mantengono in verticale neutralizzando la spinta dei galleggianti. Le reti possono andare alla deriva da sole oppure, più comunemente, sono trainate dall'imbarcazione in movimento a cui è fissata una loro estremità. In genere vengono calate di notte, almeno per la cattura delle specie di grandi dimensioni, e sono destinate di norma alla pesca di specie pelagiche: pesci che nuotano vicino alla superficie, come le sardine, le aringhe, il tonno, il pesce spada e il salmone.

Quali sono i principali problemi connessi a questo tipo di pesca ?

L'accusa che viene mossa alle reti da posta derivanti è quella di non essere sufficientemente selettive e di intrappolare un numero inaccettabile di cetacei, mammiferi marini, uccelli e rettili.

All'origine le reti da posta derivanti venivano utilizzate per catturare specie di piccole dimensioni e non davano luogo a preoccupazioni. Nel Mediterraneo, ad esempio, questa tecnica è stata a lungo impiegata per pescare diverse specie di tonnidi con reti di lunghezza limitata. I problemi sono sorti quando le reti derivanti sono state modificate allargandone le maglie in modo da permettere la cattura di specie più grandi ed aumentandone le dimensioni globali al fine di massimizzare le catture. L'uso di queste grandi reti si è prima affermato nel Pacifico, per poi estendersi alla pesca del tonno dell'Atlantico. Anche se la natura e il volume delle catture di specie che non sono specie bersaglio - e cioè le catture accessorie (specie catturate accidentalmente) - variano a seconda del modello delle reti, del tipo di pesca e delle zone in cui si utilizzano, le reti con maglie più larghe e di maggiori dimensioni sono risultate fatali per moltissime specie.

Per venire incontro alle preoccupazioni espresse dall'opinione pubblica, le Nazioni Unite (NU) all'inizio degli anni '90 approvarono una risoluzione che chiedeva una moratoria dell'impiego delle grandi reti da posta derivanti. Da parte sua il Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, con l'appoggio del Parlamento europeo, decise di imporre un limite massimo di 2,5 km per le reti da posta derivanti utilizzate dalle imbarcazioni dell'UE. (Questa misura, così come la moratoria delle NU, non si applicava al Mar Baltico).

I problemi però non sono cessati perché, nonostante i sensibili miglioramenti registrati nell'Atlantico, hanno continuato a prodursi una miriade di casi di inosservanza delle norme sulla lunghezza massima. Un controllo effettivo dell'applicazione di questa norma in mare presenta molti problemi pratici e richiede altresì ingenti risorse finanziarie e disponibilità di personale, con un livello di spesa difficile da sostenere sul lungo periodo sia per l'UE che per i singoli Stati membri. Così, nonostante la normativa esistente, la pesca con le reti da posta derivanti ha continuato ad espandersi. Preoccupata per gli effetti di questa pressione crescente sulle risorse ittiche e per il conseguente aumento del volume delle catture accessorie, la Commissione propose nel 1994 di vietare le reti da posta derivanti, divieto che sarebbe diventato effettivo di lì a qualche anno, ma gli Stati membri non si ritennero in condizione di adottare tali proposte.

Dopo qualche difficoltà di adattamento al limite dei 2,5 km, le tonniere dell'Atlantico sono riuscite ad aumentare la loro efficienza e dopo un certo tempo questa tecnica è risultata la più produttiva. Tuttavia nel giugno 1998 la maggioranza degli Stati membri ha deciso che, tutto considerato, era venuto il momento di vietare l'uso delle reti da posta derivanti per la pesca del tonno.

Dove si usano attualmente le reti da posta derivanti ?

Le grandi reti da posta derivanti vengono attualmente utilizzate da diversi paesi. Nell'Unione europea, questa tecnica è impiegata nella pesca del tonno da circa 670 pescherecci italiani che pescano pesce spada nel Mediterraneo e da circa 70 pescherecci francesi e 30 pescherecci irlandesi e britannici che pescano tonno bianco nell'Atlantico settentrionale tra giugno e ottobre/novembre. Come abbiamo visto prima, ci sono anche alcune zone di pesca nel Mediterraneo in cui questa tecnica viene utilizzata da pescherecci spagnoli e italiani per la cattura di tonni. Le reti da posta derivanti vengono utilizzate anche per la pesca di piccole specie, come le sardine e le aringhe, il che non pone però alcun problema.

Spadare

Le «spadare» sono particolari reti derivanti (ad imbrocco) che hanno la particolarità di avere un’altezza superiore ai 30 metri., lunghezza superiore a 5 miglia e con maglia in genere superiore a 350 mm. di apertura e filato molto spesso. Le spadare vengono calate in modo da formare delle campanate: viste dall’alto, le spadare formano una sinusoide e devono quindi essere molto lunghe .

Mantenute in superficie tramite dei galleggianti, vanno a formare dei veri e propri sbarramenti in mezzo al mare con inevitabili conseguenze per le specie pelagiche o per le imbarcazioni che si trovano sulla stessa rotta.

La pesca al pesce spada veniva effettuata con delle unità particolari, denominate “passerelle” perché dotate di un lungo pulpito a prua, dal quale veniva lanciato l’arpione, e di un altissimo albero per l’avvistamento da lontano.

Attualmente sono oggetto di polemiche perché oltre ad essere distruttive per la pesca catturano delfini e tartarughe marine che sono specie protette.

Spadara

Approfondimenti:

Si tratta di reti da posta derivanti, quindi non fisse, che vengono calate in mare e lasciate alla deriva, usate per la cattura di grossi pesci pelagici, come diverse specie di tonni, ma soprattutto per il pesce spada, da cui prendono appunto il nome. Sono reti lunghissime, anche fino a venti chilometri, e larghe fino a trenta metri, fatte di nailon molto resistente.

Rispetto ai tradizionali metodi di pesca la differenza è sostanziale: non vengono più usate reti di poche centinaia di metri, bensì autentiche barriere lunghe diversi chilometri, che provocano il cosiddetto “effetto muro”; le moderne spadare di fibre sintetiche inoltre non vengono calate vicino alla costa da piccole imbarcazioni a remi o a vela, bensì da pescherecci con potenti motori che si spostano in mare aperto.

Il loro livello di selettività è molto basso, cosicché, oltre alle cosiddette specie bersaglio, può incapparci di tutto, come ad esempio Tartarughe, piccoli delfini come le Stenelle, ma anche Cetacei molto più grandi come i Capodogli e le Balenottere presenti nel Mediterraneo. Da un’indagine condotta nel 1993 è risultato che solo il 18% circa di pesci catturati, in termini numerici, era costituito da specie bersaglio. Uno studio promosso dall’allora Ministero della Marina Mercantile, accertò nel 1990 e nel 1991 che almeno 30 specie diverse erano incappate nelle reti calate nel Mar Ligure e nel Mar Tirreno. La Commissione Baleniera Internazionale (IWC) calcolò nel 1990 in almeno 8000 all’anno i cetacei vittime delle spadare, esprimendo preoccupazioni sia per il livello “insostenibile” di mortalità delle popolazioni mediterranee di Stenella, che per l’incidenza delle spadare sulla popolazione di Capodogli. In quest’ultimo caso, se tali popolazioni dovessero risultare distinte da quelle atlantiche, il livello di mortalità artificiale sarebbe allora altissimo.

Ma le spadare sono state accusate di arrecare un danno non solo alle cosiddette specie accessorie, ma alle stesse specie di interesse commerciale, sia in termini di aumento dello sforzo di pesca, sia per la cattura sempre più frequente di pesci spada immaturi o sotto misura: in parole povere si pescano pesci di taglia sempre più piccola. Nel Tirreno centrale e meridionale la media dei pesci spada catturati con il sistema del palamito o palàngaro, che fa uso di ami, è compresa tra 12 e 17,5 kg.

Si consideri che la flotta italiana, comprese le piccole barche per i pesci pelagici di dimensioni medie e piccole, era arrivata a circa un migliaio di unità e che la lunghezza media delle spadare era di 12, 5 chilometri, per cui 700 imbarcazioni potevano calare in mare qualcosa come 8500 km di rete, una lunghezza superiore al profilo costiero dell’Italia, Isole comprese.

Contro questo tipo di pesca vi fu dapprima la risoluzione 44/225 del dicembre 1989 delle Nazioni Unite, cui fece seguito a livello comunitario (Regolamento CEE n.345/92 del 28/10/1991) il divieto di usare reti più lunghe di due chilometri e mezzo a partire dal 1° giugno 1992 (divieto praticamente non rispettato a causa della scarsissima redditività di reti così corte) e, successivamente, il regolamento 894 del 29 aprile 1997, che disponeva la messa al bando totale delle spadare a partire dal 1 gennaio 2002 “ per assicurare la protezione delle risorse biologiche marine nonché uno sfruttamento equilibrato delle risorse della pesca conforme all’interesse sia dei pescatori che dei consumatori” (punto 2 del Regolamento (CE) 894/97.

A partire dal 1998 furono varati dei piani per la dismissione e la riconversione delle spadare, con dei contributi economici a sostegno sia degli armatori che degli equipaggi e a questi piani aderirono, non senza polemiche, tutti gli armatori che usavano le spadare, tranne un novantina.

Un recente Decreto del Ministero delle politiche Agricole e Forestali del 27 marzo scorso e una circolare della Direzione Generale Pesca del 10 aprile, hanno riaperto la questione, perché autorizzano anche coloro che avevano beneficiato del cosiddetto “piano spadare” ad aggiungere, al sistema di pesca noto come “ferrettara”, anche le reti da posta fisse, purché lunghe fino a cinque chilometri.

La cosiddetta ferrettara è già una rete da posta di maglia non superiore a 100 mm di apertura, ma non dovrebbe superare i due chilometri di lunghezza e non potrebbe essere usata oltre le tre miglia dalla costa, per catturare specie come le ricciole, gli sgombri, le sardine o le acciughe. Il problema è che, in mancanza di controlli, la circolare potrebbe essere utilizzata per il riutilizzo delle spadare, di lunghezza ben superiore ai cinque chilometri, vanificando di fatto il regolamento comunitario, proprio quando invece sarebbe opportuno intraprendere delle iniziative a livello internazionale per estendere il divieto anche ai numerosi pescherecci nordafricani ( circa 600 tra libici, tunisini, marocchini), che continuano ad usare le spadare. Va sottolineato che è assolutamente indispensabile applicare anche alle risorse del mare, che non sono affatto inesauribili, i principi dell’ecologia e della dinamica delle popolazioni al fine di ottenere uno sforzo di pesca sostenibile dall’ecosistema e quindi una pesca responsabile. Quindi occorre definire quanto di una risorsa può essere prelevato senza arrecare danno alla popolazione animale e quali sono le condizioni che consentono un razionale utilizzo del risorsa stessa, senza intaccarne la capacità di sopravvivenza. Una necessità che dovrebbe essere sostenuta prima di tutto dagli stessi pescatori, perché se si pesca troppo oggi, domani non ci sarà più niente da pescare.

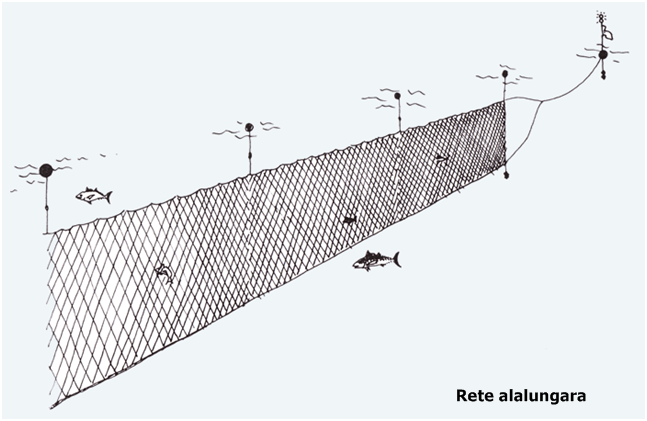

Alalungara

Una certa importanza su scala locale hanno anche le reti da posta derivanti «Alalungara», oggi utilizzate in alcune marinerie della Puglia, della Sicilia e del basso Tirreno da unità da pesca di stazza medio-alta.

Attualmente la regolamentazione prevede dei limiti sulle aree di pesca e sulle dimensioni delle reti; a partire dal 1° gennaio 2002 il loro uso sarà comunque proibito.

E’ una rete da superficie derivante usata raramente al largo per la cattura delle alalunghe. E’ la principale delle reti derivanti, se si esclude la spadara ormai vietata, con una lunghezza massima di duemila metri e con una maglia che non supera i 18 centimetri. L’altezza è compresa tra i 20 e i 30 metri. Nella parte superiore è fornita di galleggianti mentre nella parte inferiore vengono attaccate delle mazzare (pesi) che servono a mantenere la rete verticalmente. Le reti derivanti rivestono una certa importanza in poche marinerie.

Sistema reti derivanti

Disciplina del sistema reti derivanti

E’ vietato tenere a bordo o effettuare pesca con reti derivanti destinate alla cattura di alcune specie (elencate nell’Allegato VIII dei Regolamenti: tonni, palamite, tonnetti, tombarelli, aguglie, pesci spada, costardelle, corifene, squali, (alcune specie), cefalopodi. Vietato anche lo sbarco delle specie elencate (Reg. CE 1239/98 e Reg. CE 894/97)

E’ vietata la detenzione a bordo di reti o attrezzi di cui sia in modo assoluto proibito l’uso con l’impiego dell’unità. Non è più necessario l’accertamento della condotta vietata esclusivamente durante l’effettivo esercizio dell’attività di pesca, ma sarà sufficiente che venga accertata la presenza a bordo delle reti spadare per contestare la violazione e procedere al sequestro (art. 15 lettere a e b Legge 963/65, come modificata dall’art. 8 del Dlgs. n. 101/2008).

(2).png)