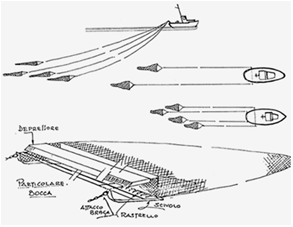

Sistema a traino

Rientra in questo sistema, qualsiasi attrezzo da pesca, ad eccezione delle lenze trainate, trainato dalla forza motrice del peschereccio o tirato per mezzo di vericelli con il peschereccio all’ancora o in movimento a bassa velocità, incluse in particolare le reti trainate e le draghe

In particolare, fra questi attrezzi, le reti da traino oggi sono gli attrezzi più usati nel mondo a livello di pesca industriale. Questa predominanza è dovuta alla introduzione sui pescherecci, in quest'ultimo mezzo secolo, di motori sempre più potenti.

Le reti a traino sono “reti attive”, reti cioè che sono portate incontro al pesce che viene catturato per il loro progressivo avanzamento. Sono formate da molte pezze di rete diverse come dimensione del filo e dimensione di maglia. Le pezze di rete che compongono le rete da traino sono cucite tra loro in modo da formare durante il traino un tronco di cono o un tronco di piramide (corpo della rete).

Sulla parte terminale della rete, sul sacco, vi è un sistema di chiusura formato da una cimetta che permette facilmente di riaprire il sacco quando la saccata è issata a bordo.

Sulla base maggiore sono montate le braccia e le lime, o la struttura rigida nel caso di reti a bocca fissa.

- Tutte le reti al traino hanno in comune alcuni particolari come:

- i bracci,

- il corpo conico,

- il sacco di raccolta cilindrico,

- le pezze di rete trapezoidali,

- le lime d'ornamento dei galleggianti,

- i piombi o le catene.

Le reti al traino si differenziano fra loro perché, sia il sistema di confezione che l'attrezzatura variano in base alle specie che si vogliono catturare.

- Possiamo fare una prima distinzione fra:

- reti trainate sul fondo (sistema strascico)

- reti trainate a mezz’acqua (sistema volante)

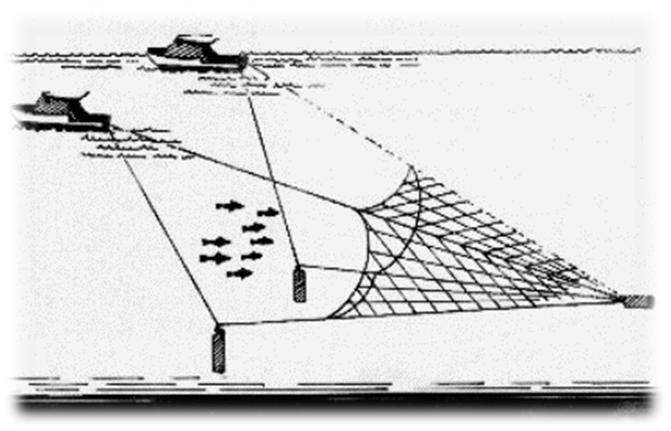

► Le “reti trainate sul fondo” (o a strascico), vengono trainate facendole strisciare sul fondo marino con lo scopo di catturare le specie bentoniche, che sono tra quelle più pregiate dal punto di vista commerciale. Sono attrezzi attivi, perché trainati da pescherecci (un’unica unità per rete) ad una velocità tale da mantenerne aperta l’imboccatura. La tipica rete a strascico è la “tartana”. Ha forma conica ed è distinta in tre parti, i bracci, il corpo e il sacco, in cui si accumula il pesce.

- Le reti a «strascico» si suddividono in:

-

reti a strascico propriamente dette

-

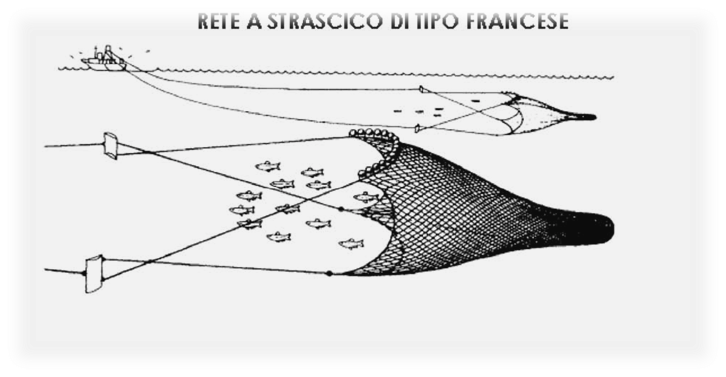

reti a grande apertura verticale (relingate o francesi)

- reti a bocca fissa (rapidi centro-Nord adriatico)

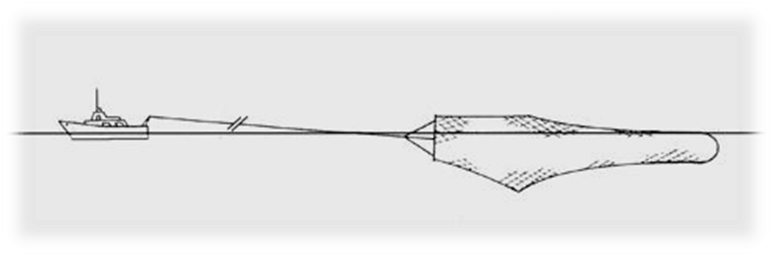

► Le “reti trainate a mezz’acqua” (pelagiche o semipelagiche) vengono impiegate per la cattura delle specie pelagiche, come le acciughe, le sardine, e gli sgombri. La più comune è la “volante“, la quale viene trainata a mezz’acqua da due pescherecci (le volanti) dalle caratteristiche simili e viene utilizzata per la cattura del pesce azzurro. Regolando la lunghezza dei cavi di traino della rete è possibile variare la profondità alla quale si pesca.

-

Le reti «trainate a mezz’acqua» si suddividono in:

-

a coppia (con due unità);

-

monobarca (con una unità);,

- agugliara (praticamente scomparsa).

(2).png)

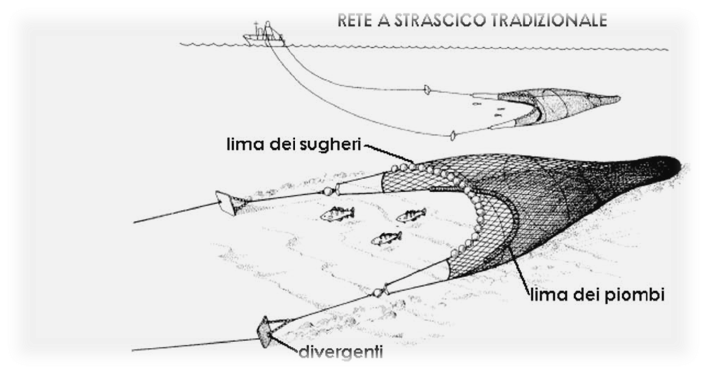

Sistema a strascico (D.M. 26/7/1995)

Lo «Strascico» è la pesca più praticata in Italia e nel Mondo per la cattura del pesce di fondo, quello più pregiato e più richiesto (triglie, naselli, cernie, pagelli, saraghi, sogliole, rane pescatrici, razze, palombi, scampi, gamberi rossi, aragoste, pannocchie, moscardini, seppie e calamari).

Vi sono molti tipi di rete, praticamente uno per ogni paese in cui vi è una fiorente pesca. In Italia la rete a strascico più nota ed usata è la rete mediterranea o rete italiana (tartana).

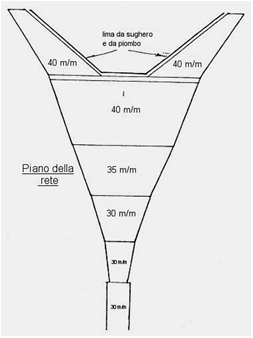

(1).png)

Schema Sistema italiano (Tartana)

Le reti a strascico sono costituite da molte pezze di rete, con filo di diverse dimensioni e maglie di varia apertura. I pescatori italiani preferiscono operare con una unità; in questo caso, la bocca della rete viene tenuta aperta in senso orizzontale da due "divergenti", strutture in legno o in metallo che, grazie all'azione dell'acqua, tengono bene aperta la bocca della rete in senso orizzontale.

La rete è collegata all’unità per mezzo di "cavi d’acciaio" e "calamenti" fissati a loro volta a due "mazzette" (estremità della rete). Il sacco è tenuto aperto verso l’alto dalla lima dei sugheri e poggia sul fondo con la "lima dei piombi", a volte zavorrata con catene.

La rete può essere trainata da una o due unità. Il traino a coppia alla fine della II guerra mondiale è stato abbandonato poiché la propulsione meccanica consentiva ai divergenti di sviluppare dalle forze idrodinamiche tali da provocare l’apertura della bocca della rete.

La rete a strascico presenta diverse lunghezze nelle lime. Quella dei piombi è più lunga di quella dei sugheri per evitare che, quando questa muove il pesce dal fondo, esso non sfugga verso l’alto. Molto utilizzata nell’Adriatico per la pesca dei merluzzi, triglie, sogliole, scampi, gamberi, pannocchie, rospi, seppie e calamari. Esiste anche lo strascico a coppia. La pesca a strascico può essere effettuata con diversi tipi di attrezzi che, tra l'altro, variano in relazione alle tradizioni e al bagaglio culturale locale e regionale.

- Comprende:

-

strascico a divergenti

- traino pelagico a divergenti

-

strascico a bocca fissa

-

rapido

- sfogliara

Strascico a divergenti

Questo sistema di pesca è il più diffuso in Italia e le unità che lo usano sono facilmente riconoscibili perché a bordo hanno una serie di strutture ed apparecchiature proprie dello strascico, come il “verricello dei cavi d'acciaio”, “l'arco di potenza” e i “divergenti”.

.png)

Rete in assetto di pesca

Sezione, da sinistra: cavo di traino, divergente, braga, calamento, restone, catena, mazzetta, braccia

Nel Mediterraneo lo strascico a divergenti viene effettuato principalmente con due sistemi diversi:

-

Sistema italiano (Tartana);

- Sistema francese (Vigneron).

I due sistemi sono abbastanza diversi, in particolare per quanto attiene la confezione della rete e l'attrezzatura per il traino.

I “divergenti” sono componenti essenziali del traino perché assicurano l'apertura orizzontale di tutta l'attrezzatura.

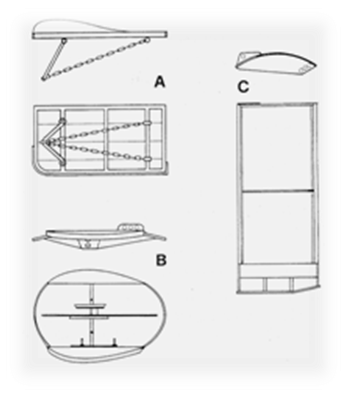

Vari tipi di divergenti visti dall'alto e di lato:

A - Rettangolare piatto.

B - Ovale in ferro, tipo polivalente.

C - Pelagico in ferro, tipo Süberkrüb.

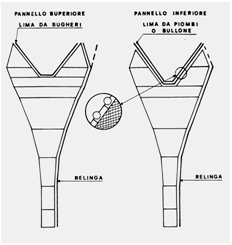

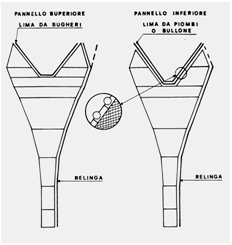

- Questi due sistemi hanno delle peculiarità intrinseche:

- nella rete “italiana” l'imbando del pannello inferiore garantisce un ottimo contatto con il fondo, ma contemporaneamente ne limita l'apertura verticale (1-1,5 metri);

- viceversa la rete “francese” ha uno scarso contatto con il fondo, ma un'apertura verticale maggiore (3-4 metri) ed in funzione di ciò anche l'attrezzatura del traino è diversa.

-

inoltre, la rete italiana, generalmente, è senza nodo, mentre quella francese è con nodo.

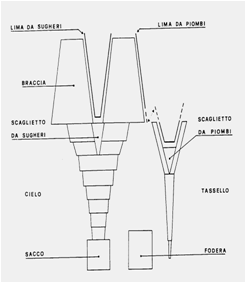

Schema dello strascico: sistemi italiano (Taratana) e francese (Vigneron) a confronto

-

La rete italiana è asimmetrica; la parte superiore (cielo) è molto più grande della parte inferiore (tassello), che è anche più lunga del 15 - 20% (imbando).

- La rete francese, invece è simmetrica, e i due pannelli, superiore e inferiore hanno la stessa lunghezza.

In Italia, la quasi totalità delle marinerie usa la “Tartana”, perché le specie pregiate da catturare (specie bersaglio) sono demersali o bentoniche, e quindi non è necessaria una grande apertura verticale della rete. Inoltre, più acqua entra nel corpo della rete, maggiore è la resistenza che si riscontra nel traino e spesso ciò non significa una cattura maggiore, ma può tradursi in un aumento dei costi di gestione per unità di prodotto catturato.

Tartana

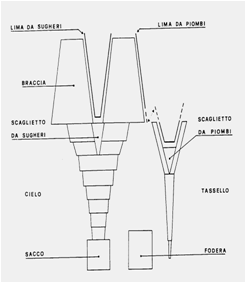

La rete italiana a strascico con divergenti è caratterizzata da alcune parti costitutive:

-

bracci

-

bocca

-

corpo

- sacco di raccolta

Schema Tartana

La rete è assimmetrica. Ha le maglie “senza nodo”. Costruttivamente la rete è formata da una parte superiore, detta “cielo”, e da una inferiore detta “tassello” che strascica sul fondo: tra cielo e tassello c’è una differenza di lunghezza (15-20%), imbando, che contribuisce a garantire il contatto tra rete e fondo.

Schema di base della rete

-

Tartana (peculiarità):

-

braccia lunghe circa quanto il resto della rete escluso il sacco;

- la rete ha maglie senza nodo. La dimensione delle maglie decresce progressivamente dai bracci (100 mm.) e infine al sacco (40 mm.);

- è una rete assimetrica: il tassello (parte inferiore) è più lungo e più stretto del cielo (parte superiore = Imbando), può avere maglie con nodo ed il traino si esercita maggiormente sulla lima da sugheri lasciando libera la lima da piombi di aderire meglio al fondo. La trazione sulla parte superiore condiziona fortemente l’apertura verticale (da 0,8 a 1, 5 m) e l’apertura delle maglie del corpo;

- velocita’ di pesca 3 - 4 nodi;

- cattura specie demersali, o che vivono a contatto con il fondale marino;

- caratteristica principale: presenza di divergenti che ne assicurano l’apertura orizzontale

- range di operatività fino a 700 metri.

Vigneron

La rete francese (Vigneron), è simmetrica e i due pannelli, superiore e inferiore hanno la stessa lunghezza. La rete - a differenza della tartana - ha uno scarso contatto con il fondo, ma un'apertura verticale maggiore (3-4 metri) ed in funzione di ciò anche l'attrezzatura del traino è diversa. Inoltre, la rete francese, generalmente, è senza nodo, mentre quella italiana è con nodo.

Schema Vigneron

Schema di base di una rete francese

- Vigneron (peculiarità):

-

la rete ha maglie con nodo. Manca l’imbando del pannello inefriore;

-

scarso contatto con il fondo;

-

simmetria tra la parte inferiore e superiore.

-

apertura verticale maggiore (3-4 m.) dovuta alla presenza di 4 cavi che dai divergenti raggiungono la rete.;

-

range di operatività ottimale fino a 200 m

-

cattura prevalentemente specie bento-nectoniche, ma per la maggiore resistenza al traino (entra più acqua nel corpo della rete) può avere costi di gestione più elevati.

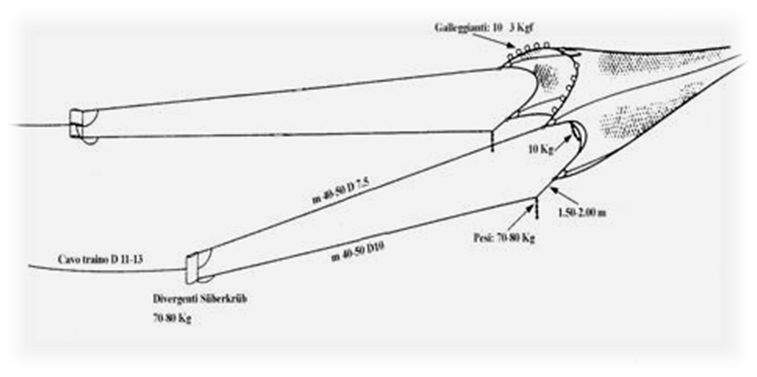

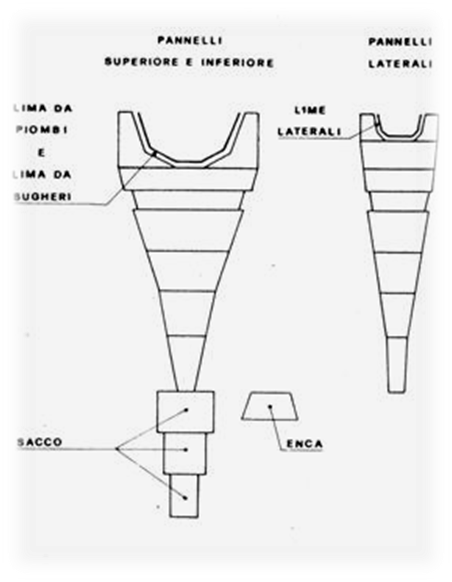

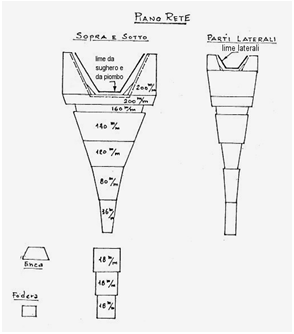

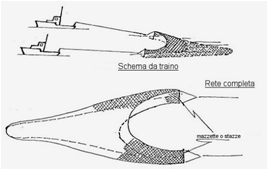

Traino pelagico a divergenti

La rete è la stessa che normalmente viene utilizzata per il traino pelagico a coppia, la differenza è solo nell'impiego dei divergenti. A differenza della rete a strascico, la rete pelagica è simmetrica ed ha quattro pannelli, uguali a due a due (sopra-sotto e laterali). La rete inoltre è facilmente riconoscibile per la grandezza delle maglie dei bracci (600-800 mm di apertura), per le ridotte dimensioni delle maglie del sacco (20 mm di apertura) e per la lunghezza complessiva (tripla rispetto alla Tartana).

Le reti non vengono a contatto con il fondo; nelle singole unità l’apertura orizzontale della rete è assicurata da “divergenti” (volante monobarca) mentre nella coppia l’apertura è assicurata dalla “distanza” delle due unità.

Nelle reti le maglie possono avere apertura ≥ 20 mm, purché il 80% delle catture, a cernita avvenuta, sia di sardine e acciughe [R. (CE) 1967/06]

Schema del traino pelagico a divergenti: volante monobarca

[da sinistra] Cavo traino D 11-13 ; Divergenti Süberkrüb 70-80 Kg ; [in alto] m 40-50 D 7,5 ;

[in basso] m 40-50 D 10 ; [a destra, dall'alto] Galleggianti: 10 3 Kgf ; 10 Kg ; peso 70-80 Kg ; 1,50-2,00m.

Un' altra caratteristica peculiare di questa rete è riscontrabile nei "pannelli" che sono confezionati con tortiglia (rete con nodo) e non con catenella (rete senza nodo) come per le altre reti a strascico di tipo italiano. Il traino pelagico a divergenti chiamato anche "volante monobarca". L'apertura orizzontale della rete è assicurata dalla spinta dei divergenti "Süberkrüb", mentre l'apertura verticale è dovuta all'effetto combinato dei pesi, verso il basso, e della posizione del cavo superiore di traino, verso l'alto.

Questo sistema di pesca essenzialmente è rivolto alla cattura dei piccoli pelagici (alici, sardine, sgombri, suri, ecc). Questa rete, che teoricamente dovrebbe pescare nel dominio pelagico (mezz'acqua) in realtà viene usata anche con la lima dei piombi in contatto col fondo.

Schema di base di una rete pelagica

La pesca pelagica a divergenti è nota da anni in altri paesi sopratutto per unità da pesca con potenze elevate.

La pesca pelagica a divergenti può essere effettuata solo con particolari strumenti di bordo quasi sconosciuti in Italia (net sonde ad esempio) e con divergenti pelagici o polivalenti il cui funzionamento, più delicato di quello dei divergenti da fondo, necessita di una esperienza che non è ancora entrata come bagaglio normale nelle nostre marinerie.

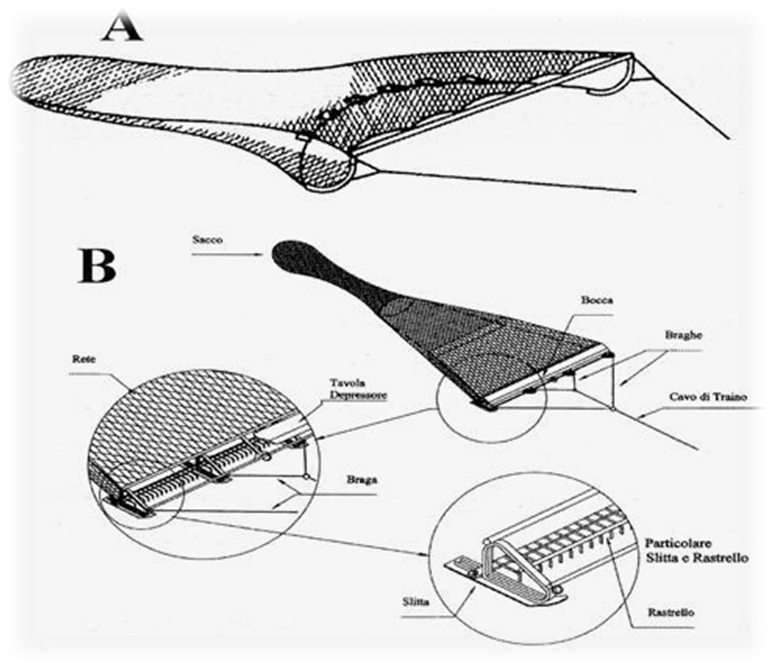

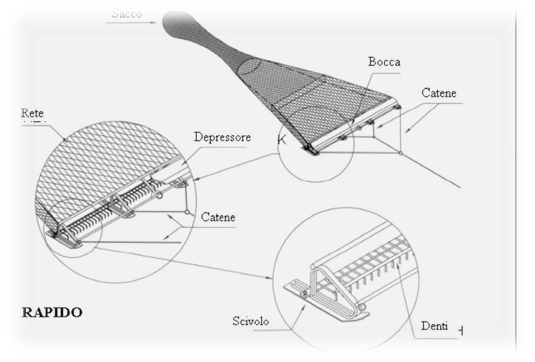

Strascico a bocca fissa

Tale sistema di pesca, rivolto essenzialmente alle specie bentoniche ed usato in particolare per la pesca delle sogliole, si vale di attrezzi composti da una rete montata su una intelaiatura rigida che ne assicura l'apertura orizzontale e verticale.

Naturalmente, questa rete non ha i bracci e praticamente il corpo ed il sacco di raccolta sono un tutt'uno.

- Gli attrezzi più noti sono:

-

Sfogliara

-

Rapido

Sfogliara (A) e Rapido (B)

- Struttura del rapido (Fig. B) :

In alto: sacco, bocca, braghe, cavo di traino.

Al centro: rete, tavola depressore, braga.

In basso: slitta, particolare slitta e rastrello, rastrello.

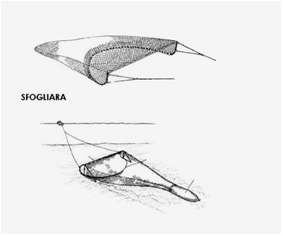

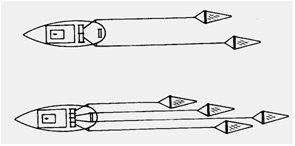

Sfogliara

La “Sfogliara“ o Rampone, può definirsi l'antenato della categoria. Attualmente è quasi in disuso, ma in passato ha trovato largo impiego nelle marinerie dell'Alto e Medio Adriatico, per la cattura di sogliole, rombi e passere.

Le dimensioni della sfogliara variano a seconda della potenza della nave da pesca che deve trainarla: generalmente è costituita da una rete che forma un sacco allungato la cui bocca è costituita superiormente da un telaio metallico fissato su due slitte, che permettono lo scivolamento sul fondo; l'altezza della slitta determina l'apertura verticale. Il lato inferiore della bocca non presenta invece supporti rigidi ed è formato da cavo misto, appesantito da una serie di piombi che lo fanno aderire fortemente al fondale. La parte inferiore è unita alla struttura con una lima dei piombi a forma di corona, che assicura un forte contatto con il fondo.

Sistema di pesca Sfogliara

Ogni unità può tirarne due (come indicato in figura), ma contrariamente al rapido, la velocità non è consigliata poiché l’attrezzo si alza dal fondo. Attualmente è poco usata in Italia sostituita dal rapido più redditizio.

Tiro a due

- Sfogliara (peculiarità):

- Rete da traino la cui bocca è tenuta aperta da un'asta fissata a due slitte che ne permettono lo scivolamento sul fondo.

- Ogni imbarcazione può trainare fino a 2 attrezzi.

- Poco usata in Italia.

-

Specie bersaglio: sogliola.

Rapido

Il “Rapido“ può definirsi come un'evoluzione tecnologica della Sfogliara; in effetti rimane la struttura del telaio con le slitte, ma per aumentare la penetrazione nel substrato sono stati introdotti degli accorgimenti: la tavola depressore e il rastrello.

Il rapido è una rete da pesca utilizzata in Adriatico per la cattura di specie bentoniche: sogliole, seppie, pannocchie, cappesante, rombi, passere, ghiozzo.

Sistema Rapido

E’ costituito da un'armatura rettangolare interamente in ferro sulla quale è fissato il corpo della rete. La parte superiore della bocca, lunga non più di 4 metri, è inclinata in avanti con un angolo di circa 22°, su cui è fissata una tavola di legno che funziona come un “depressore”, facendo in modo che l'attrezzo aderisca al fondo. La parte inferiore dell'armatura è munita di “denti ricurvi”, che sporgono di 2 o 3 cm dal piano d'appoggio dell'armatura e che penetrano nel fondo marino.

Struttura rapido

Lo scivolamento è consentito da “slitte” collegate al cavo di traino tramite catene. I denti arcuati penetrano nel fondo sabbioso e obbligano le sogliole a sollevarsi e a finire nella rete. La tavola depressore è fissata sulla parte superiore del telaio con un angolo che si può variare per regolare la spinta verso il basso dell'attrezzatura, al variare della velocità del traino.

L’ apertura verticale dell’attrezzo è circa 15-20 cm., quella orizzontale 3-4 metri (le dimensioni non sono soggette a normativa).

La rete è composta di più pezze in poliammide senza nodo e la sua larghezza complessiva è di circa 8-10 metri. In genere è presente un foderone, eventualmente una fodera di rinforzo ed il sacco presenta sempre un cavo di chiusura.

L’avanzamento sul fondale è agevolato dalle slitte metalliche montate sulla parte inferiore dell’armatura; è costituito da denti metallici ricurvi che si infossano di circa 2-3 cm. stanando gli organismi nascosti sotto la sabbia.

Questo tipo di pesca generalmente si effettua a una velocità di 6-7 nodi [1], contro i 3-4 nodi . dello strascico a divergenti

Il nome "Rapido" trae origine proprio dall'alta velocità del traino. Questo tipo di pesca, come abbiamo detto in precedenza. è ancora molto praticato nelle marinerie dell'Alto e Medio Adriatico e si effettua generalmente di notte in alternativa alla rete a strascico, tanto che alcune unità da pesca hanno a bordo entrambe le attrezzature.

Ogni unità pesca con due o più rapidi per volta, con la tecnica illustrata nella figura che segue. Ogni unità può tirare anche 4 rapidi simultaneamente.

Rapido (reti in assetto di pesca)

La pesca con il rapido è vietata in Tirreno (D.M. 26.07.95) dove è ancora utilizzato da poche unità autorizzate (D.M. 04.08.2000).

E' usato principalmente per la cattura delle sogliole.

Le dimensioni variano a seconda la potenza del motore dell’unità ma generalmente non superano i quattro metri.

- Rapido (peculiarità):

- Rete a strascico a bocca fissa.

- la bocca è formata da una intelaiatura rigida su cui sono montati dei denti arcuati che penetrano nel substrato.

- le dimensioni orizzontali non superano mai i 4 metri.

- le cale sono brevi, in genere di 1 ora.

- ogni unità può tirare da 2 a 4 attrezzi.

- molto usato in Adriatico, meno nel Tirreno.

- specie bersaglio: pesci piatti, seppie, cicale e mazzancolle (in alcune aree viene usato per la pesca delle capasante).

[1] Il termine "nodo", significa "un miglio all'ora".

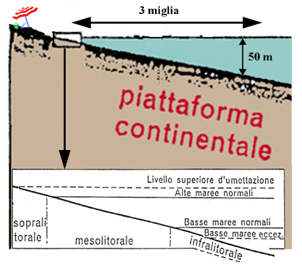

Disciplina della pesca con sistema a strascico

Alla luce delle deroghe concesse all’art. 14, punto 2, del Reg. (CE) 1967/2006, lo strascico è vietato entro le 3 (tre) miglia nautiche dalla costa o entro i 50 (cinquanta) metri di profondità, se tale profondità è raggiunta a distanze inferiori.

- Dal 1° giugno 2010 sarà comunque vietato l’uso entro 1.5 miglia nautiche dalla costa.

La Commissione può autorizzare deroghe per attività di pesca già autorizzate dagli Stati membri e per le unità da pesca aventi un’attività comprovata nella pesca di più di cinque anni e solo se l’attività non comporta alcun aumento futuro nello sforzo di pesca previsto.

- Peraltro lo strascico è vietato:

-

sulle praterie di Posidonia oceanica o di altre fanerogame marine;

-

su habitat coralligeni e letti di maerl;

- a più di 1000 metri di profondità

Il divieto si applica a tutte le zone Natura 2000, alle zone particolarmente protette, alle zone particolarmente protette di rilevanza mediterranea (ASPIM).

Maglie delle reti a strascico: dal 30/06/2008 pezza di rete a maglia quadrata[1] da 40 mm nel sacco o, su richiesta debitamente motivata da parte del proprietario del peschereccio, una rete a maglia romboidale da 50 mm.

E’ vietato utilizzare coperture della maglia del sacco o comunque dispositivi atti ad ostruire o chiudere le maglie con conseguente riduzione della dimensioni e quindi della selettività.

Gli unici dispositivi autorizzati sono i seguenti (Reg. CE 3440/1984 e Reg. CE 1967/2006):

- foderoni di rinforzo: anche più di uno sovrapposti, possono essere utilizzati unicamente nella parte inferiore del sacco per attenuare i danni derivanti dal contatto con il fondo marino;

- fodera: avvolge completamente il sacco. Nelle reti italiane è possibile utilizzare 2 fodere di rinforzo. Maglia non ≥ 120 mm e dimensioni (circonferenza) ≥ 1,3 volte il sacco;

-

fodere superiori: montate sulla parte superiore del sacco. Di tipo A (apertura delle maglie almeno pari a quelle del sacco, larghezza 1,5 volte quella del sacco), di tipo B (maglia doppia rispetto al sacco). In Italia è consentito usare contemporaneamente fodera superiore e fodera di rinforzo.

► Recenti innovazioni tecniche della pesca a strascico

Attualmente questo tipo di pesca può essere effettuato mediante l’uso di due (raramente più di 2) reti di dimensioni inferiori rispetto alle reti tradizionali che vengono trainate contemporaneamente. Tali reti devono rispettare la normativa relativa allo strascico (maglie, fodere, ecc.).

In molte marinerie il sacco delle reti a strascico non è unico ma è diviso in due settori uno superiore e uno inferiore: nella parte inferiore si accumulano granchi, scampi, ecc ma anche tutto lo “sporco”, nella parte superiore viene convogliato il pescato commerciale. Entrambe le sezioni devono rispettare la normativa relativa alla maglia, alla circonferenza e alle fodere.

E’ fatto divieto di utilizzare coperture del sacco o comunque dispositivi di montaggio e di armamento atti ad ostruire o chiudere le maglie o di avere per effetto la riduzione della selettività del sacco.

È consentito l'uso di foderoni di protezione o di altro materiale fissato unicamente al di sotto del sacco per attenuare o prevenire i danni derivanti alla rete dall'abrasione del fondo marino.

È consentito l'uso di doppi sacchi, a condizione che l'apertura delle maglie dei sacchi esterni risulti almeno tre volte quella delle maglie del sacco della rete e che la loro larghezza stirata corrisponda ad un valore compreso tra 100 e 150 per cento della larghezza stirata del sacco interno.

Il Ministro, con la procedura di cui all'articolo 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963, può consentire l'uso di reti a strascico con maglie aventi apertura inferiore a 40 mm nel caso di “pesche speciali” rivolte alla cattura di specie i cui individui, allo stadio adulto, non possono essere convenientemente pescati con reti a maglia regolamentare.

[1] Per quanto riguarda le maglie delle reti da traino: dai 40 mm, a forma «romboidale», si passa ai 40 mm a forma «quadra». Quest'ultima, per effetto della trazione dell'unità da pesca, non si comporta come quella a rombo, ovverosia, non si chiude, assicurando maggiore selettività dell'attrezzo. Per tale motivo è stata data possibilità alle imprese di pesca di dotarsi, in alternativa, di reti con sacchi a maglia romboidale, di misura pari a 50 mm, dietro autorizzazione ministeriale. E' questa l'opzione scelta dalla maggioranza degli armatori delle unità da pesca che hanno presentato domanda alle Capitanerie di porto.

Sistema volante

La «volante» è una rete che viene trainata in superficie, a mezz'acqua o che sfiora appena il fondo a seconda del tipo di pesce che si vuole catturare. Queste reti vengono anche chiamate "pelagiche" perché non toccano il fondo. La tecnica della volante permette di catturare alici, sardine, sgombri e aguglie.

In questi ultimi anni il sistema ha soppiantato le reti a circuizione per la cattura del pesce azzurro. Il sistema di pesca è effettuato in prevalentemente in Adriatico. Queste reti sono state, infatti, introdotte in Italia dai pescatori del Nord Adriatico che hanno importato il sistema da retifici che lo producevano per l’uso nel mare del Nord, dove sono nate e si sono rapidamente sviluppate.

La rete volante è usata solo "a coppia", trainata, a mezz'acqua o sfiorante appena il fondo, da due pescherecci per la cattura di pesci pelagici come: alici, spratti, aguglie, sgombriformi e cefali: anche più di 10 t in un’unica cala.

Il sistema "volante" comprende quelli attualmente denominati come:

-

traino pelagico a coppia

- agugliara

La denominazione di "traino pelagico" è soppressa (Art. 11, n. 5 del D.M. 26 luglio 1995 “Disciplina del rilascio delle licenze di pesca). (G.U. 31 agosto 1995 n. 203).

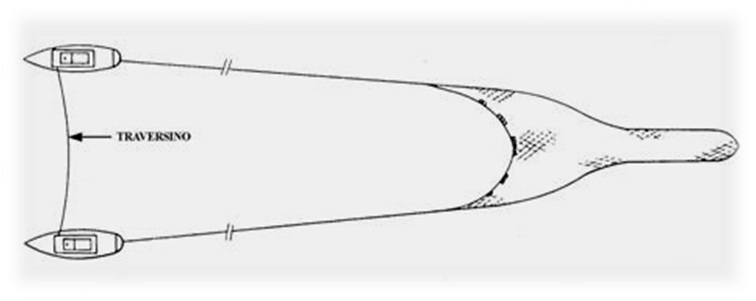

Traino pelagico a coppia

Si tratta di reti “volanti” che sono trainate a mezz'acqua o sfiorano appena il fondo (reti semipelagiche). Sono reti “attive” in quanto catturano il pesce nel loro progressivo avanzamento.

Nel sistema volante a coppia ogni peschereccio traina due cavi della rete. Dai due lati della rete parte un cavo dalla mazzetta superiore e uno da quella inferiore.

La rete volante ha in tutto quattro mazzette e quattro lime: lima da sugheri, lima da piombi e due laterali.

Traino pelagico a coppia (volante)

La possibilità di pescare in superficie, a mezz'acqua o vicino al fondo (operando in quest’ultimo caso come rete semipelagica) dipende dalla lunghezza del cavo filato e dalla velocità di pesca.

Per basse profondità, quando la lunghezza del cavo filato è minima (100-150 metri) la distanza è controllata da un cavo detto "traversino" che unisce i due pescherecci; per alte profondità, quando il cavo filato è superiore ai 150 m, la distanza è sotto controllo radar.

Schema della volante a coppia

La rete volante viene usata spesso come rete “semipelagica” perché nei nostri mari e soprattutto di giorno, il pesce azzurro staziona in prossimità del fondo. D’altra parte la pesca semipelagica è più sicura sia perchè il pesce ha una possibilità di fuga in meno (da sotto rete) sia perchè, non disponendo i pescherecci di strumenti di controllo della rete (net sonde), è più facile lavorare la lima da piombi sul fondo. A mezz’acqua non si ha la certezza di esplorare la zona in cui lo scandaglio ha evidenziato il pesce e quindi cattura è più aleatoria. L’apertura orizzontale (20-40 metri) è naturalmente assicurata dai due pescherecci che trainano in coppia, mentre quella verticale (10-14 metri) è assicurata da due grossi pesi (di 250-300 Kg ciascuno) sui due cavi di traino che vanno alle mazzette inferiori, dai piombi e dai galleggianti, questi ultimi, praticamente sempre presenti, anche se non indispensabili.

La rete, di forma conica o piramidale, è formata da moltissime pezze di maglie e filo diversi e termina con un sacco a maglia più piccola dove viene trattenuto il pescato.

Il corpo della rete è composto da quattro parti che sono a due a due uguali: le due parti laterali e la parte superiore ed inferiore.

Schema di base della volante a coppia

La parte superiore e la parte inferiore identiche tra loro e le due parti laterali, anch’esse identiche. Nella rete volante, come modificata e prevalentemente usata in Italia, si ha che le parti laterali sono la metà come numero di maglie della parte superiore ed inferiore.

Le maglie nella prima parte della rete (braccia e prima parte del corpo) sono molto grandi normalmente intorno ai 660 mm di lato e gradatamente diminuiscono man mano che ci si avvicina alle prime pezze del cielo (600-200 mm.) fino al sacco e nel sacco sono generalmente molto piccole con nodo (16 - 18 mm.).

Le maglie del sacco quindi sono molto piccole: ciò però non è dovuto alla volontà del pescatore di usare una maglia, anche proibita, ma consenta migliori catture. L’uso di una maglia piccola è imposto dalle necessità di evitare l’imbrocco anche alla più piccola delle tre specie pelagiche che prevalentemente compongono le saccate delle reti volanti: sarde, acciughe e spratti.

Se si dovesse avere l’imbrocco ci si troverebbe con un pesce ogni maglia e si impedirebbe quindi lo scarico dell’acqua da parte della reti provocando in questo modo la rottura della rete stessa.

Questo attrezzo, se incontra un grosso banco di pesce, può fare catture superiori alle 10 t in una sola cala, e la rete non può essere issata a bordo in una sola volta; per supplire a ciò, il sacco è costruito in modo tale (Enca e Strozzatoio).

L'Enca è un panno di rete inserito all'interno e nella parte iniziale del sacco, che funziona da valvola di non ritorno ed è sollevato quando la barca è in movimento, mentre si abbassa quando la barca si ferma.

Lo Strozzatoio è posto verso la fine del sacco e, tirato da una manovra volante di bordo (ghia), divide la saccata nelle quantità volute dal Capopesca.

Oltre alla volante a coppia esiste anche la volante monobarca ma in Italia e in Mediterraneo è molto rara e spesso viene usata a livello sperimentale.

-

Traino pelagico a coppia (peculiarità):

-

La volante usata in Italia è simmetrica, costituita da 4 facce, uguali a due a due (1 Superiore, 1 inferiore e due laterali).

-

La rete ha 4 lime: linea da sughero, linea da piombo e due lime laterali; l’apertura orrizzontale (20-40 metri) è garantita dalla distanaza tra i due pescherecci aventi caratteristiche di potenza simili; l’apertura verticale (10-14 metri) è garantita dagli opposti effetti dei galleggianti e dei piombi. Per mantenere queste aperture a velocità di 4.5 nodi, si impiegano ulteriori pesi (due, di 250-300 Kg. ciascuno) montati sui cavi inferiori ad una distanza di circa 30 metri dalle punte dei bracci.

- Le dimensioni delle maglie decresce dai bracci (660 mm.) alle prime pezze del cielo (600-200 mm.) fino al sacco, dotato di maglie molto piccole con nodo (16-18 mm.)

- Il sacco è costituito dall’enca e dallo strozzatoio; l’enca è un pannello di rete dentro il sacco (una sorta di imbuto) che impedisce al pesce di tornare in dietro una volta catturato; lo strozzatoio, posto alla fine del sacco divide la saccata nelle quantita volute dal capopesca.

-

Specie bersaglio: piccoli pelagici (acciughe e sardine) anche 5-10 t. a cala.

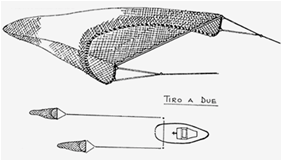

Agugliara

Tra le reti da traino pelagiche a coppia la agugliara merita un posto a parte. Questo attrezzo, poco conosciuto nelle marinerie italiane, ha riscontrato un discreto successo negli anni '60 - '70 nel Medio Adriatico.

Sistema Agugliara

Attualmente il suo uso è molto limitato anche in questa zona, perchè cattura una sola specie (aguglie) e solo in particolari condizioni ambientali (estate e mare completamente calmo). Infatti le aguglie, durante il periodo estivo, si portano in vicinanza della superficie e spesso saltano fuori dall'acqua.

E’ una rete quindi molto selettiva che praticamente cattura solo aguglie e saltuariamente, quando ne incontra il banco, cefali.

Si tratta di una rete di superficie unica nel suo genere poiché viene trainata con la lima da sugheri (che chiameremo ancora così anche se è completamente priva di sugheri) fuori dell’acqua per evitare che le aguglie, con i loro caratteristici balzi fuori dall’acqua possono evitare la cattura.

L'agugliara è trainata da una coppia di pescherecci, in modo tale che le mazzette su cui sono montati i bracci sporgano dall'acqua consentendo alla rete di "emergere" e catturare anche i pesci che tentano di saltare fuori dall'acqua, con la tecnica illustrata nella figura.

Agugliara in assetto di pesca

Contrariamente alla volante, la agugliara è formata da sole due parti, perfettamente simmetriche e viene trainata con un solo cavo per ciascuna unità.

L’apertura orizzontale e naturalmente garantita dai due pescherecci, mentre quella verticale è assicurata da due lunghe aste in ferro che fanno da mazzette

E’ una rete usata praticamente solo in Adriatico da tanti di modeste potenze. Di preferenza viene pescata di notte.

Schema di base agugliara

- Agugliara (peculiarità):

-

Rete di superficie usata in Adriatico, costituita da 2 parti perfettamente simmetriche; viene trainata con un solo cavo per ciascuna unità.

-

L’apertura orrizzontale (20-40 metri) è garantita dalla distanaza tra i due pescherecci aventi caratteristiche di potenza simili; l’apertura verticale (10-14 metri) è assicurata da 2 lunghe aste in ferro che fanno da mazzette.

-

Specie bersaglio: è una rete molto selettiva che praticamente cattura solo agug1ie e saltuariamente, quando ne incontra il banco, cefali.

Disciplina del sistema volante

Alla luce delle deroghe concesse all’art. 14, punto 2, del Reg. (CE) 1967/2006, lo strascico è vietato entro le 3 (tre) miglia nautiche dalla costa o entro i 50 (cinquanta) metri di profondità, se tale profondità è raggiunta a distanze inferiori.

- Dal 1° giugno 2010 sarà comunque vietato l’uso entro 1.5 miglia nautiche dalla costa.

La Commissione può autorizzare deroghe in certe situazioni (art. 13) per attività di pesca già autorizzate dagli Stati membri e per le unità da pesca aventi un’attività comprovata nella pesca di più di cinque anni e solo se l’attività non comporta alcun aumento futuro nello sforzo di pesca previsto.

- Le reti volanti sono vietate:

-

sulle praterie di Posidonia oceanica o di altre fanerogame marine;

-

su habitat coralligeni e letti di maerl;

- a più di 1000 metri di profondità

L’apertura della maglia delle volanti non deve essere inferiore ai 20 mm quando sardina e acciuga rappresentano almeno l’80% delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita.

E’ vietato ostruire le maglie o ridurre di fatto le dimensioni. Gli unici dispositivi autorizzati sono i seguenti (Reg. CE 3440/1984 e Reg. CE 1967/2006):

- foderoni di protezione: anche più di uno sovrapposti, possono essere utilizzati unicamente nella parte inferiore;

-

fodera di rinforzo: avvolge completamente il sacco. Nelle reti italiane è possibile utilizzare 2 fodere di rinforzo. Maglia ≥ 40 mm e dimensioni (circonferenza) uguali al sacco;

Per la CE la fodera di rinforzo deve avere la larghezza (circonferenza) e la lunghezza almeno pari a quella parte del sacco a cui è attaccata e la maglia non deve essere in ogni caso inferiore a 80 mm per una sola fodera e 120 mm se si sovrappone un’altra fodera. -

fodere superiori: dispositivo che consta di un pannello di rete rettangolare cucito solo nella parte superiore del sacco e ve ne possono essere di due tipi:

- Tipo A: se la fodera è confezionata con la stessa maglia del sacco (es.40 mm.), la sua larghezza deve essere almeno una volta e mezza più grande della porzione del sacco interessata, cioè la metà.

- Tipo B: se la fodera è confezionata con una maglia doppia rispetto a quella del sacco (es. 80mm), la sua larghezza può essere uguale a quella del sacco (metà)

In Italia è consentito usare contemporaneamente fodera superiore e fodera di rinforzo.