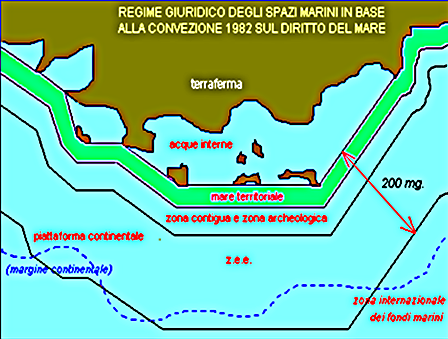

Il mare territoriale e i suoi limiti

Procedendo dalle acque interne verso il largo, si entra nel mare territoriale, in cui la sovranità dello Stato costiero è esclusiva ed “originale” nel senso che esiste sin dall’origine e, quindi, non necessità di una preventiva proclamazione, estesa anche allo spazio aereo sovrastante ed al fondo e sottofondo marino, con i limiti previsti dalla Convenzione di Montego Bay 1982 (Cnudm).

Il mare territoriale, stabilito dalla Cnudm, è di «12 miglia» misurate dalle linee di base: l’Italia, con Legge 14 Agosto 1974, n. 359, ha esteso fino a tale distanza il precedente limite di 6 miglia.

Acque territoriali: delimitazione

► Nel mare territoriale lo stato rivierasco esercita la propria sovranità con i segueti limiti:

- Diritto di passaggio inoffensivo (artt. 17 e 18 Cnudm)

Le "navi mercantili" e "da guerra" di tutti gli Stati, seppur privi di litorale, possono transitare nel mare territoriale di un altro Stato, a condizione che il passaggio sia “continuo” e “rapido”. Sono tuttavia consentiti la fermata e l’ancoraggio se dovuti a forza maggiore od a condizioni di difficoltà, ovvero se finalizzate a prestare soccorso.

L’art. 19 della Cnudm, dopo aver definito come inoffensivo il passaggio (passagium innoxium) che non arreca pregiudizio alla pace, al buon ordine ed alla sicurezza dello Stato costiero, offre una elencazione, meramente esemplificativa, delle attività che lo rendono pregiudizievole per i suddetti valori.

- Ad esempio, attività di p esca; imbarco o sbarco di persone e merci in violazione delle leggi doganali, fiscali, sanitarie o di immigrazione dello Stato costiero; inquinamento volontario e grave; esercitazioni o manovre con armi di ogni tipo; raccolta di informazioni a pregiudizio della difesa o della sicurezza dello Stato costiero; lancio, appontaggio o recupero di aeromobili; ogni atto volto alla raccolta di informazioni a danno della difesa o della sicurezza dello Stato coatiero.

Nel mare territoriale, i “sommergibili” ed altri veicoli subacquei devono navigare "in superficie" ed esibire la bandiera nazionale.

Le navi straniere a “propulsione nucleare” e le navi adibite al trasporto di materiali nucleari o di altre "sostanze intrinsecamente pericolose o nocive", nell'esercitare il diritto di passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale debbono avere a bordo i documenti prescritti ed osservare le specifiche misure di sicurezza previste per tale tipo di navi dagli accordi internazionali.

Durante il passaggio, le navi straniere devono attenersi alle leggi e regolamenti emanati dallo Stato costiero in materia di passaggio inoffensivo. Lo Stato, inoltre, può deliberare, in determinate zone del mare territoriale, “sospensioni temporanee” del diritto di passaggio inoffensivo, purché ciò sia necessario per la protezione della sua sicurezza o per lo svolgimeno di esercitazioni con armi (art. 25 Cnudm)

Secondo la normativa italiana, la competenza ad interdire con «Ordinanza» (artt. 59 Reg. Cod. nav. e 83 Cod. nav.), sia alle navi straniere che alle navi italiane, il transito e la sosta in determinate zone del mare territoriale spetta alla Autorità marittima.

In pareticolare, l'art. 83 Cod.nav. (così come modificato dalla Legge 7 Marzo 2001, n° 51, pubblicata sulla G.U. n° 61 del 14 Marzo 2001), sul transito o la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, prevede che “Il Ministro dei Trasporti può limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell’Ambiente, per motivi di protezione dell’ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende”.

Sanzioni penali sono previste per la mancata osservanza dei divieti di navigazione (art. 1102, Cod. nav.).

La sospensione non deve essere discriminatoria tra bandiere diverse e deve essere adeguatamente publicizzata (art. 9 R.D. 2423/1933).

- Rinuncia all’esercizio della giurisdizione: navi da guerra straniere

Le navi da guerra e le navi di Stato utilizzate a fini non commerciali godono di regola, della piena "immunità dalla giurisdizione" dello Stato costiero, sia nelle acque interne, porti compresi, che nel mare territoriale (c.d. «extraterritorialità»). Esse, infatti, sono considerate territorio dello Stato di bandiera.

Secondo un’antica prassi consuetudinaria internazionale, cristallizzata nelle «Stockolm Rules», in porto nessuna Autorità, giudiziaria o di polizia, può salire a bordo di una nave da guerra senza l’autorizzazione del Comandante, né può esercitare alcun atto di polizia giudiziaria, come il sequestro, l’arresto o il fermo ovvero altro tipo di azione legale o di procedimento giudiziario.

Le navi da guerra devono tuttavia rispettare le leggi ed i regolamenti locali, particolarmente quelli che riguardano la navigazione, l’ancoraggio e la polizia sanitaria in vigore nei porti nei quali vengano ammesse o nelle acque territoriali ove transitino. Il rispetto di tali norme si impone sia perché lo Stato costiero conserva comunque la facoltà di ingiungere alla nave da guerra di lasciare immediatamente il porto o le sue acque territoriali, ma soprattutto perché vi è un’immedesimazione totale tra la nave da guerra e lo Stato di bandiera, e pertanto, sul piano dell’ordinamento internazionale, è come se fosse lo stesso Stato a perpetrare un’attività illegittima.

L’immunità assoluta della nave da guerra si estende all’equipaggio per i reati commessi a bordo o nel territorio dello Stato ospite, qualora siano collegabili con lo svolgimento di un’attività istituzionale [1].

- Rinuncia all’esercizio della giurisdizione: navi mercanili straniere

Il problema della rinuncia all’esercizio della giurisdizione si pone con forza, invece, per le "navi mercantili". Il diritto convenzionale di Montego Bay e, ancor prima, quello di Ginevra sanciscono che lo Stato costiero «non dovrebbe». esercitare la propria giurisdizione penale su nave straniera in transito nel mare territoriale in relazione ad un reato commesso a bordo della nave durante il passaggio, se non richiesta dallo Stato di bandiera, a meno che non si tratti di crimini che si estendano allo Stato costiero o crimini che disturbino la pace o l’ordine dello Stato o, ancora, crimini di narcotraffico.

La formulazione in termini condizionali sembra configurare una semplice esortazione e non già un vero e proprio obbligo e mette in discussione un principio – quello del dovere di astensione dall’esercizio della giurisdizione dello Stato costiero in ordine a fatti interni della nave – che sembra ormai acquisito al diritto internazionale consuetudinario.

[1] La prassi internazionale dimostra che spesso lo Stato territoriale, per comprensibili motivi politico-diplomatici, preferisce rinunciare alla propria giurisdizione penale anche per i reati commessi a terra che non hanno alcuna attinenza con il bordo e, pertanto, teoricamente non coperti da immunità.

Linee di base e limiti delle acque territoriali italiane

L’Italia, con il D.P.R. 26 Aprile 1977, n° 816, ha adottato un «sistema di linee di base» articolato in 38 segmenti complessivi, che ha portato ad una notevole semplificazione del margine esterno del mare territoriale, passato ad uno sviluppo lineare inferiore a 5000 km, rispetto ad uno sviluppo costiero effettivo di 7418 km. L’iniziativa legislativa ha determinato la "chiusura", oltre che del Golfo di Taranto come baia storica, dell’Arcipelago Toscano, delle Isole Pontine e dei Golfi di Napoli e Salerno con le Isole dell’Arcipelago campano, del Golfo di Squillace, di Manfredonia e delle Isole Tremiti con linee congiungenti Peschici, e del Golfo di Venezia.

Le linee di base dritte e le linee di chiusura delle baie naturali e storiche, per la determinazione delle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza del mare territoriale italiano, sono riportate nella «Carta Nautica n.330/LB», annessa al citato D.P.R.

.gif)

Sistema di linea di base italiana (Carta nautica n. 330 LB)

La delimitazione delle acque territoriali tra l'Italia ed i Paesi confinanti è stata attuata con:

- la Convenzione di Parigi del 28 novembre 1986 tra Italia e Francia relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio (l'Accordo definisce i limiti delle acque territoriali poste tra la Sardegna e la Corsica mediante una linea composta di 6 segmenti);

Convenzione di Parigi 1986

- L’Italia ha esteso a 12 miglia il proprio mare territoriale con la Legge 14 agosto 1974 n ° 359, ampliando il precedente limite di 6 miglia previsto dall’art. 2 del Codice della Navigazione del 1942. Il nostro Paese ha stipulato accordi di delimitazione con la Francia, per la fissazione delle frontiere marittime nell’area delle Bocche di Bonifacio, e con la Jugoslavia (cui sono succedute Croazia e Slovenia), per la delimitazione del golfo di Trieste.

-

il Trattato di Osimo del 10 novembre 1975 tra la Iugoslavia e l'Italia (l'Accordo, concernente la sistemazione delle questioni pendenti tra i due Paesi, all'Allegato III fissa i limiti delle rispettive acque territoriali per mezzo del tracciamento di una linea improntata al criterio dell'equidistanza).