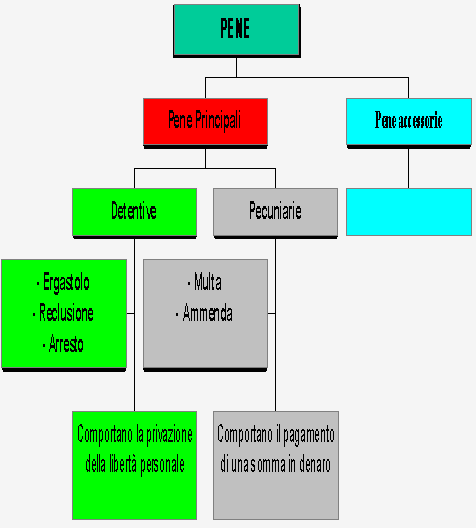

Pene principali

Le «pene principali» (artt. 17, 21-27 c.p.) sono quelle che nella norma penale accompagnano necessariamente la previsione del reato e che sono inflitte dal Giudice con sentenza di condanna. Possono essere "detentive" (esse comportano la restrizione della libertà personale) e "pecuniarie" ( esse consistono nel pagamento di una somma di denaro).

- Pene detentive

► Ergastolo

Prevede l’obbligo del lavoro e l’isolamento notturno. Trascorsi 26 anni di pena e tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il ravvedimento, il condannato all’ergastolo può beneficiare della «Liberazione condizionale»[1] (art. 176, comma 3 c.p.). E’ disposta dal Tribunale di Sorveglianza e consiste nella possibilità per il condannato che ha dato prova di sicuro ravvedimento di espiare l’ultima parte della pena in regime di “libertà vigilata” La misura sospende l’esecuzione della parte della pena che rimane ancora da scontare.

Ricorrendone le condizioni, il condannato all’ergastolo può anche essere ammesso al regime di «Semilibertà» dopo aver espiato almeno 20 anni di pena (art. 50 L. 26/7/1975, n. 354). E’ disposta dal Tribunale di Sorveglianza e consiste nella concessione di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto penitenziario per partecipare ad attività di lavoro, di istruzione o comunque utili al reinserimento sociale. Nell’ambiente esterno, l’attività di vigilanza sui “semiliberi” è esercitata in via principale dal Centro di Servizio sociale. Ad esso spetta informare il Giudice di Sorveglianza in ordine alla evoluzione del trattamento e al conseguente reinserimento dei condannati.

► Reclusione

La pena consiste nella privazione della libertà personale per un periodo che si estende da un minimo di 15 giorni a un massimo di 24 anni. Per taluni reati (ad esempio: attentato per finalità terroristiche o di eversione - art. 280 c.p.; sequestro di persona - art. 630 c.p.; oppure quando ricorrono più circostanze aggravanti, ecc.), il limite massimo di tale pena può estendersi sino a 30 anni. Anche il condannato alla reclusione che ha dato prova di sicuro ravvedimento può essere ammesso dal Tribunale di Sorveglianza al beneficio della liberazione condizionale (artt. 176-177 c.p. e art. 70 legge 353/1975) che consiste nell’espiare l’ultima parte della pena in regime di libertà vigilata e di ottenere, all’esito, che la sua pena venga dichiarata estinta) e al regime di semilibertà (art. 48-51 legge 354/1975).

► Arresto

La pena consiste nella privazione della libertà personale da 5 giorni a 3 anni. Anche per l’arresto, la ricorrenza di circostanze aggravanti (art. 66 c.p.) o di talune ipotesi di concorso di reati (art. 78 c.p.) può determinare l’elevazione del limite massimo.

- Pene pecuniarie

► Multa e ammenda

Le pene della multa e dell’ammenda, consistenti, entrambe, nell’obbligo di pagare una somma di denaro, si differenziano, invece, fra di loro perché la prima (multa) consiste nel pagamento, allo Stato, di una somma da 50 a 50.000 €; mentre per la seconda (ammenda) i limiti sono da 20 a 10.000 €.

Per le pene pecuniarie, come per le pene detentive, la ricorrenza di talune «aggravanti» (art. 66 c.p.) o di talune ipotesi di «concorso di reati» (art. 78 c.p.), può determinare la elevazione dei limiti massimi (per la multa, ad esempio e a seconda dei casi, fino a 10.329, 15.493, 30.987 o 64.557 €).

L’elevazione dei limiti massimi (sino al triplo) delle pene pecuniarie può dipendere anche dalle condizioni economiche del colpevole (art. 133 bis c.p.). Dalle condizioni economiche del colpevole, può dipendere anche la diminuzione delle pene medesime (sino a 1/3) ovvero la possibilità di un loro pagamento rateale (art. 133 ter)[1].

Partendo dalle considerazioni appena fatte, è opportuno puntualizzare che nella pratica dei “non addetti ai lavori“ si riscontrano improprietà terminologiche che è bene evitare, anche, e specialmente, al fine di non confondere i limiti entro i quali effettivamente deve essere collocata l’attività di polizia giudiziaria.

E’ comune l’uso del termine «contravvenzione» per indicare le semplici infrazioni amministrative e del termine «multa» per indicare la sanzione pecuniaria imposta a seguito di infrazioni amministrative.

- Ad esempio, si parla erroneamente, in tema di circolazione stradale, di contravvenzioni e multe per divieto di sosta o divieto di sorpasso.

Allo stesso modo, anche il termine «delitto» è talora usato in senso improprio, come sinonimo di omicidio. L’omicidio (artt. 575-577 c.p.) è invece solo uno dei delitti previsti dalle leggi penali anche se, forse, è il delitto per eccellenza, quello che, oltretutto, più colpisce ed allarma la coscienza sociale.

Di fatto, e pur nella consapevolezza della approssimazione, può dirsi, allora, che le contravvenzioni sono reati meno gravi dei delitti ed ai quali conseguono conseguenze meno afflittive (il condannato per un reato-contravvenzione, non può ad esempio, perdere la potestà di genitore o essere interdetto alla possibilità di ricoprire un ufficio: pene accessorie che, invece possono conseguire a carico di un condannato per delitto - artt. 34 - 28 c.p.).

E’ poi da notare che mentre le contravvenzioni sono tutte perseguibili d’ufficio, per la perseguibilità di alcuni delitti è necessaria la querela della persona offesa.

Nel nostro sistema penale è stato introdotto (articoli 53-76 della legge 24 novembre 1981, n. 689 modificata dalla legge n. 134/2003), l'istituto giuridico delle "sanzioni sostitutive", in virtù del quale il Giudice penale, anziché emettere sentenza di condanna ad una pena detentiva vera e propria può ordinare l’applicazione di una sanzione di natura diversa, «sostitutiva» della pena.

Quando non possono essere eseguite per l’impossibilità (insolvenza) del condannato di effettuare il pagamento, le pene pecuniarie (multa o ammenda) si convertono, a seconda dei casi, nelle “misure restrittive” della libertà previste dagli articoli 102, 103 e 105 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. e cioè nella libertà controllata o nella sanzione sussidiaria del lavoro sostitutivo.

La Legge 274/2000 (attributiva al Giudice di Pace della competenza penale) ha previsto, per i casi di competenza del "Giudice di Pace", una sostituzione delle pene sanzionatorie: le pene privative della libertà sono quindi state sostituite con delle sanzioni alternative che sono:

- obbligo di permanenza domiciliare (da eseguirsi, salve specifiche esigenze del condannato, nei giorni di sabato e domenica per un periodo di tempo non inferiore a 6 giorni né superiore a giorni 45);

- prestazioni di lavoro di pubblica utilità (non retribuito, per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiore a sei mesi).

[1] Sempre con riferimento alle condizioni economiche del condannato l’art. 133 ter, introdotto nel codice penale dalla Legge 689/81, ha previsto la possibilità per il Giudice, con sentenza di condanna o con il decreto penale, di disporre che la multa o l’ammenda venga pagata in rate mensili da un minimo di tre a un massimo di trenta rate, ciascuna delle quali, tuttavia, non può essere inferiore a € 15 (30.000 delle vecchie lire). Tale disposizione va incontro ai soggetti in stato di difficoltà economica, e capovolge i principi della precedente disciplina sanciti dal R.D. n. 207 del 1865) che favoriva, invece, i soggetti più abbienti, consentendo la rateizzazione solo a chi fornisse idonee garanzie reali o personali.

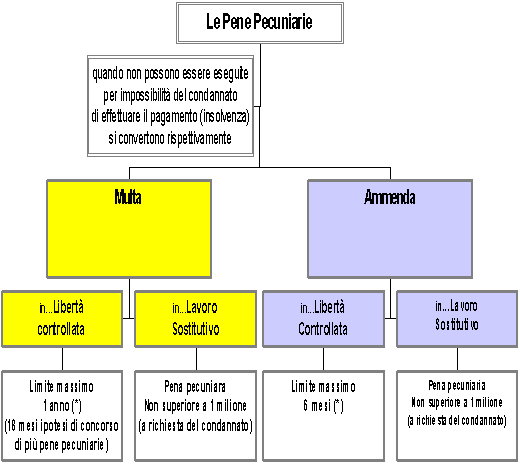

Conversione delle pene pecuniarie

Quando non possono essere eseguite per l’impossibilità (insolvibilità) del condannato di effettuare il pagamento, le pene pecuniarie (multa o ammenda) si convertono, a seconda dei casi, nelle “misure restrittive” della libertà previste dagli articoli 102, 103 e 105 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. e cioè:

- libertà controllata

- sanzione sussidiaria del lavoro sostituivo

Per effetto di detta legge, giova precisare che la durata della «libertà controllata» non può essere superiore ad 1 anno se la pena da convertire è la multa; e non può essere superiore a 6 mesi se la pena da convertire è l’ammenda. Essa comporta gli obblighi previsti all’art. 57 della Legge 689/81 e il criterio di ragguaglio ha luogo calcolando € 38 per ogni giorno di libertà controllata.

La conversione della pena pecuniaria nella sanzione sussidiaria del «lavoro sostitutivo» può avvenire solo a richiesta del condannato e quando la pena pecuniaria non è superiore a di € 520. Il criterio di ragguaglio è pari a di € 25 per ogni giorno di lavoro sostitutivo. Esso consiste in una attività non retributiva a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti di assistenza o protezione civile.

La Polizia Giudiziaria informa il "Magistrato di Sorveglianza" della eventuale inosservanza delle prescrizioni imposte al condannato e inerenti alla libertà controllata o al lavoro sostitutivo. In queste ipotesi, la parte di libertà controllata o di lavoro sostitutivo non ancora eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta (art. 108 L. 689/81).

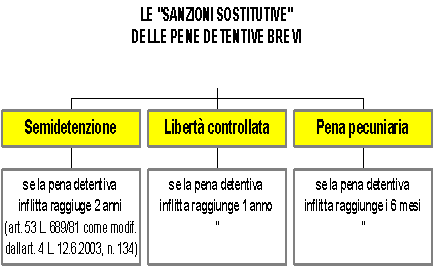

Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi

Con questa espressione si fa riferimento all’istituto giuridico introdotto nel nostro sistema penale dagli articoli 53-76 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 modificata dalla legge n. 134/2003, in virtù della quale il Giudice penale, anziché emettere sentenza di condanna ad una pena vera e propria può ordinare l’applicazione di una sanzione di natura diversa, «sostitutiva» della pena.

Le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi consistono nella:

- semidetenzione

- libertà controllata

- pena pecuniaria

La loro applicazione è subordinata ad alcune "condizioni"; possono intervenire solo quando l’autore del reato è stato condannato:

- a una pena che non supera in concreto certi limiti espressamente fissati (art. 4 L. 134/2003);

- il reato per il quale è intervenuta la condanna non deve rientrare fra quelli per i quali l’applicazione della sanzione sostitutiva è espressamente esclusa (come l’usura, l’evasione, le lesioni colpose, la corruzione

- il condannato non deve trovarsi in una delle condizioni soggettive che fanno ritenere improbabile che egli si asterrà in futuro dal compiere altri reati, ecc..

Accertata la sussistenza di tali condizioni, il Giudice può applicare la sanzione sostitutiva se ritiene che la personalità del condannato potrà essere danneggiata dall’esecuzione della pena detentiva ovvero presume che il condannato non si sottrarrà alle prescrizioni contenute nelle misure sostitutive.

Alla luce della legge 689/81, le sanzioni sostitutive hanno pertanto la funzione di consentire il reinserimento sociale di un condannato che il Giudice presume dotato di una capacità a delinquere quasi inesistente e in via subordinata perseguono anche lo scopo di rendere meno drammatici i problemi, non soltanto di sicurezza, collegati al sovraffollamento degli istituti carcerari (D.L. 187/1993).

In particolare, la pena detentiva (reclusione o arresto) "sino a 2 anni" può essere sostituita con la «semidetenzione». Essa comporta l’obbligo di trascorrere in uno specifico istituto di custodia, situato nel comune di residenza del condannato, almeno 10 ore al giorno, tenuto conto delle esigenze di lavoro e di studio. Comporta poi vari obblighi accessori previsti dall’art. 55 L. 689/81, quali, per esempio: il divieto di detenere armi, la sospensione della patente di guida, il ritiro del passaporto o di altro documento valido per l’espatrio, ecc. Circa la durata della pena sostitutiva il Giudice deve applicare i criteri di ragguaglio previsti dall’art. 57 della legge medesima, secondo i quali un giorno di di pena detentiva equivale ad un giorno di semidetenzione.

Quando la pena detentiva inflitta raggiunge "1 anno" può essere sostituita con la «libertà controllata». Essa obbliga a non allontanarsi dal comune di residenza ed a presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro e di studio presso il locale ufficio di pubblica sicurezza, o in mancanza presso il comando dei carabinieri territorialmente competente. Comporta gli obblighi accessori previsti per la semidetenzione (art. 56 L. 689/81). Circa la durata della pena sostitutiva il Giudice deve applicare i criteri di ragguaglio previsti dall’art. 57 della legge citata, secondo i quali un giorno di detenzione equivale a due giorni di libertà controllata.

Infine, se la pena detentiva inflitta raggiunge i "6 mesi" può essere sostituita con la «pena pecuniaria» della specie corrispondente. La pena pecuniaria sarà pertanto quella della multa o dell’ammenda a seconda che la pena detentiva inflitta sia quella della reclusione o dell’arresto e sarà ragguagliata al tasso di € 38 (75.000 delle vecchie lire) per ogni giorno di pena detentiva (tasso eventualmente maggiorato o diminuito e rateizzato a seconda delle condizioni economiche del condannato (artt. 133-bis e 133 ter c.p.).

Quando l’entità della pena inflitta lo consente, il Giudice sceglie fra le sanzioni sostitutive quella più idonea al reinserimento sociale del condannato (art. 50 L. 689/81)

Quando la misura sostitutiva consiste nella semidetenzione o nella libertà controllata, le modalità della sua esecuzione sono fissate dal Magistrato di Sorveglianza e trasmette all’ufficio di pubblica sicurezza del comune ove il condannato risiede ovvero, in mancanza, al comando dell’arma dei carabinieri territorialmente competente.

Ovviamente l’inosservanza degli obblighi imposti può comportare la revoca della sanzione sostitutiva (art. 66 L. 689/81)

- Riassumendo:

- la pena detentiva sino a 2 anni può essere sostituita con la semidetenzione;

- la pena detentiva fino a 1 anno può essere sostituita oltre che con la semidetenzione, anche con la libertà controllata;

- la pena detentiva fino a 6 mesi può essere sostituita oltre che con la semidetenzione e con la libertà controllata, anche con la pena pecuniaria della specie corrispondente.

Misure alternative alla detenzione

Sono state introdotte dalla Legge 354/1975 di riforma dell’Ordinamento Penitenziario. Con l’introduzione di tali misure, l’Ordinamento ha inteso valorizzare la funzione "rieducativa" della pena (art. 27 Cost.) agevolando le cd. misure alternative che si prefiggono lo scopo della risocializzazione del reo in società.

- Le misure alternative sono:

- affidamento in prova al servizio sociale (art. 47: il condannato a pena detentiva non superiore a tre anni può essere affidato in prova al Servizio sociale fuori dall’Istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. Una particolare forma di tale misura è l’affidamento in prova per tossicodipendenti o alcooldipendenti. Se quindi, la pena detentiva viene inflitta nel limite di quattro anni e deve essere eseguita nei confronti di soggetti dipendenti da sostanze alcoliche e/o stupefacenti, che abbiano in corso un programma di recupero o che hanno intenzione di prendervi parte, gli interessati possono chiedere, in qualsiasi momento, l’applicazione di tale misura). La misura è revocata se il comportamento del soggetto appare incompatibile con la prosecuzione della prova);

- semilibertà (art. 48: il detenuto condannato a pena detentiva non superiore a 6 mesi o che abbia scontato almeno la metà della pena, può trascorre parte del giorno fuori dal carcere e partecipare alle attività lavorative e istruttive. E’ prevista la revoca della misura se il soggetto si dimostra non idoneo alla misura o se il soggetto si assenta dall’Istituto senza un giustificato motivo per non più di 12 ore;

- liberazione anticipata (art. 54: il detenuto che prova di aver partecipato attivamente nell’opera di rieducazione, può ottenere la riduzione di gg. 45 per ogni semestre di pena detentiva effettivamente scontata);

- detenzione domiciliare (art. 47 ter: il detenuto condannato alla pena della reclusione non superiore a 4 anni e all’arresto, può ottenere di scontare la pena nella propria abitazione o in un altro luogo di privata dimora, se si tratta: - di donna incinta o che allatti o che abbia una prole di età inferiore a 5 anni; - di persona in gravi condizioni di salute; - di persona di età superiore a 60 anni se inabile anche parzialmente; - di minore degli anni 21 per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

E’ prevista la revoca di tale misura sia quando il comportamento del soggetto ne rende impossibile la prosecuzione sia quando vengono a cessare le condizioni previste dalla norma (art. 47 ter).

Dopo la Sentenza della Corte Cost.le 350/1993, la detenzione domiciliare può essere concessa al padre condannato, in caso di morte della madre condannata, che conviva con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante).

La Legge n. 251/2005 (ex Cirielli) ha apportato modifiche alla misura alternativa della "detenzione domiciliare" prevedendone l’applicazione per l’espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di una pena maggiore e ciò quando non ricorrono i presupposti per la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea a evitare il pericolo che il reo commetta nuovamente altri reati. La modifica introdotta dalla Legge Cirielli non si applica ai condannati a cui sia stata applicata la recidiva reiterata e ai condannati di cui all’art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti).

La detenzione domiciliare sostituisce la pena detentiva per quanti abbiano compiuto i settanti anni e non siano stati giudicati delinquenti abituali, di professione o per tendenza e che non siano stati mai condannati con l’aggravante di cui all’art. 99 c.p. (recidiva).

La Legge n. 4/2001 (di versione del DL 341/2000) ha stabilito che il Tribunale di Sorveglianza, nel prevedere l’applicazione di tali pene, ai fini della verifica dell’osservanza delle prescrizione imposte, può consentire l’utilizzo di strumenti tecnici rinviando alla disciplina prevista dall’art. 275 bis c.p.p. relativa alla misura cautelare degli arresti domiciliari.